はじめに

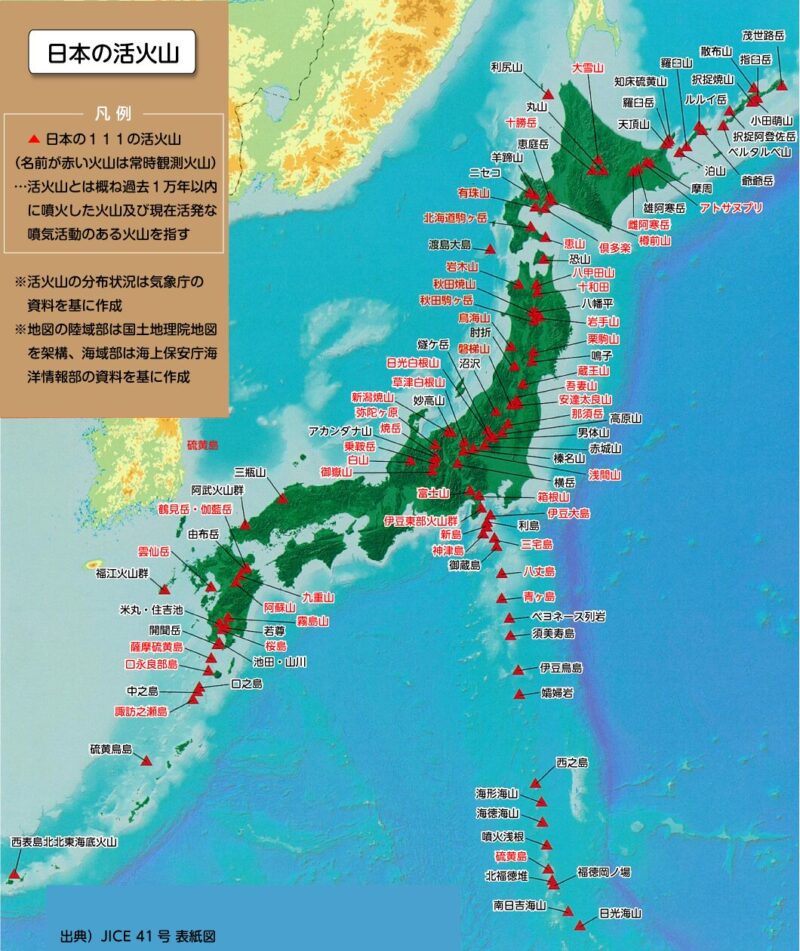

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

秋田県・岩手県・宮城県の活火山

栗駒山

栗駒山は安山岩の成層火山で別名に須川岳、大日岳があります。標高は1626mで、山頂からは月山、鳥海山、蔵王連峰、秋田駒ヶ岳、早池峰山や太平洋を望めます。火山体は約11万年前の噴火で形成され、これより新しい溶岩ドームは数万年以内に噴出したと考えられています。また、約5400年前から915年の間に、少なくとも2回の水蒸気爆発があったと考えられています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1744年 噴火

・1944年 水蒸気噴火(小規模)(昭和湖から噴火。泥土の噴出で磐井川が濁り、魚類に被害)

・1946年 温泉異常(須川温泉と磐井川で温泉水の酸性が強まる)

・1950年 鳴動

・1957年 鳴動、地震、温泉異常(秋の宮温泉で温泉水が一時白濁)

・1985年 地震

・1986〜1987年 地震

・1992年 噴気

・1994〜1995年 地震

・1996年 地震

・1999年 地震

・2008年 地震

常時観測火山のひとつです。

宮城県の活火山

鳴子

鳴子は宮城県北西部に位置する火山群で、直径約7kmの不鮮明な輪郭をもつカルデラとその中央部の溶岩ドーム群で構成しています。潟沼は周囲を胡桃ヶ岳、尾ヶ岳、松ヶ岳、鳥谷ヶ岳に囲まれた東西約500m、南北約400mのやや潰れた円形で、鳴子火山群の火口湖とも、火山活動により流出した溶岩による堰止湖とも考えられており、約1200年前の噴火でできました。酸性度が強く、現在はpH2.4ですが、かつてはpH1.4と世界一でした。鳴子火山群は現在も噴気活動があり、ガスの噴出や湖底からの気泡が見られます。潟沼西部の溶岩ドームは約11800年前頃に活動開始したと推定されています。また、2000~3000年前に水蒸気噴火が発生しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・837年 水蒸気噴火(潟沼周辺)

山形県の活火山

肘折

肘折は山体がなく火口のみの火山で、内径が2km、外径が3km、高低差が200m程度のカルデラです。また、火砕流台地が北方と南方に広がっています。現在もカルデラ内での地熱活動があり、カルデラ中央部には黄金温泉が、東端には肘折温泉があります。肘折の噴火活動は約12000年前に始まり、カルデラの形成は約1万年前と考えられており、それ以降の噴出物を残す火山活動は確認されていません。

有史以降の火山活動はありません。

山形県・宮城県の活火山

蔵王山

蔵王山は奥羽山脈の中にある宮城県と山形県にまたがる連峰の総称で、玄武岩~安山岩の成層火山群です。最高峰は標高1841mの熊野岳で、火口湖である御釜は晴れた日には湖面がエメラルドグリーンに輝き、観光スポットでもあります。また、冬の樹氷が有名です。蔵王山の活動は約100万年から70万年前に始まり、30万年間ほどの休止期を挟み、約40〜10万年前の火山活動で複数の噴出口から溶岩流が流出することにより熊野岳や刈田岳などの山体が形成されました。そして、約3万年前に山頂部に直径2km程度のカルデラが形成されると同時に玄武岩質安山岩マグマの爆発的な活動が開始し、御釜、五色沼付近で現在まで断続的に続いています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・773年 噴火(刈田岳?)

・8~13世紀のいずれか 水蒸気噴火(中規模)→マグマ噴火(五色岳)

・1183年 噴火(五色岳(御釜))

・1227年 噴火

・1230年 噴火(噴石により人畜に被害)

・12~13世紀 水蒸気噴火(中規模)→マグマ噴火(五色岳)

・1331~1322年 噴煙

・1350年頃 噴煙

・12~15世紀 水蒸気噴火(中規模)→マグマ噴火(五色岳)

・12~15世紀 水蒸気噴火(中規模)→マグマ噴火(五色岳)

・1620年 噴火(五色岳)

・1622年 噴火

・1623~1624年 噴火

・16~17世紀 水蒸気噴火→マグマ噴火(五色岳)

・1625年 鳴動

・1626年 鳴動

・1630年 噴火

・1641年 噴火

・1668年 噴火

・1669年 噴火

・1670年 噴火

・1694年 水蒸気噴火(中規模)

・1794年 水蒸気噴火(五色岳(御釜南東に9つの火口生成))

・1796年 噴火

・1804年 噴火

・1806年 噴火

・1809年 水蒸気噴火(五色岳(御釜))

・1821年 噴火(五色岳(御釜))

・1822年 噴火

・1830年 噴火

・1831年 噴火

・1833年 噴火(五色岳(御釜))

・1867年 水蒸気噴火(五色岳(御釜)。硫黄混じりの泥水の増水いによる洪水で死者3名)

・1873年 噴火(五色岳(御釜))

・1894年 噴火

・1895年 水蒸気噴火(五色岳(御釜)。御釜が沸騰して川魚に被害。白石川の洪水)

・1896年 噴煙

・1897年 噴煙、鳴動

・1918年 噴火?(御釜が沸騰)

・1923年 噴気

・1935年 地震、鳴動

・1939年 湖水変色、温泉異常

・1940年 水蒸気噴火(小規模)(御釜北東鳥地獄)

・1949年 噴気

・1962年 地震、噴気

・1966年 噴気、温泉異常

・1971年 鳴動

・1972年 鳴動

・1984年 地震

・1990年 地震

・1992年 地震

・1995年 地震

・2013年 地震、火山性微動

・2014~2015年 地震、地殻変動、湖水白濁

・2018年 地震、地殻変動

火山災害は次のとおりです。

・1867年 御釜が沸騰。洪水により死者3名

・1895年 御釜が沸騰。湖水が氾濫し洪水

常時観測火山のひとつです。

山形県・福島県の活火山

吾妻山

吾妻山は山形県と福島県にまたがる多数の成層火山や単成火山などからなる火山群で吾妻連峰とも呼ばれます。噴出物は玄武岩~安山岩で、東西25km、南北15kmに渡っており、西吾妻火山、中吾妻火山、東吾妻火山に分けられます。最高峰は2035mの西吾妻山です。約4900~7700年前の火山活動で吾妻小富士や桶沼の火砕丘が形成され、その後、少なくとも6回以上の堆積物を残す活動がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1331年 水蒸気噴火(小規模)→マグマ噴火(火砕物降下。一切経大穴火口~硫黄平南火口列)

・1711年 水蒸気噴火(小規模)(火砕物降下。一切経大穴火口付近)

・1893~1895年 水蒸気噴火(小規模)(火砕物降下。一切経燕沢火口群。火口付近調査中の2名死亡)

・1950年 水蒸気噴火(火砕物降下。一切経大穴火口付近。火口付近から流出した酸性水により、下流で魚が死に、発電施設に被害)

・1952年 噴火

・1966年 噴気、地震

・1977年 水蒸気噴火(火砕物降下。一切経大穴火口付近。酸性の泥水噴出により塩川の魚の浮上死や養魚場に被害)

・1996年 微動

・1998年 地震、火山性微動

・1999年 地震

・2000年 噴気

・2001~2002年 地震

・2003~2005年 地震、地殻変動

・2006~2008年 地震、地殻変動

・2008~2011年 地震、地殻変動、噴気

・2014~2016年 地震、火山性微動、地殻変動、熱

・2018~2019年 地震、火山性微動、地殻変動、熱

・2020年 熱

・2021年 熱

火山災害は次のとおりです。

・1893年 火口付近調査中の2名が死亡

常時観測火山のひとつです。

福島県の活火山

安達太良山

安達太良山は玄武岩~安山岩の成層火山群で日本百名山の一つです。鬼面山(1482m)、箕輪山(1728m)、鉄山(1709m)、安達太良山(本峰)(別名:乳首山)(1700m)、和尚山(1602m)が南北に連なっています。また、主峰の安達太良本峰の山頂部には沼ノ平火口(直径:1.2km、深さ:150m)があり、火口の内外に噴気・温泉地帯があります。

安達太良山の主な活動は大規模な火砕流の噴出に始まり、約45~55万年前には鬼面山などの活動が、約35万年前には前ヶ岳の活動があり、約25万年前に箕輪山から和尚山にかけての火山列主要部が形成されました。そして、12万年前から約3万年前までは1~2万年間隔で小規模なマグマ噴出が繰り返され、1万年前からはマグマ噴火ないし水蒸気噴火の繰り返しとなり、最新のマグマ噴出活動は約2400年前でした。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1899年 水蒸気噴火(火砕物降下。沼ノ平火口)

・1900年 水蒸気噴火(中規模)(火砕物降下と低温の火砕サージ。沼ノ平火口。火口の硫黄採掘所全壊し、死者が72名、負傷者が10名)

・1950年 噴煙

・1995年 火山性微動

・1996年 泥水噴出(沼ノ平中央部で泥水の噴出)

・1997年 火山ガス(沼ノ平火口内にて火山ガスにより死者4名)

・1998〜2003年 熱、噴気、泥水噴出

火山災害は次のとおりです。

・1900年 火口の硫黄採掘所が全壊し、死者が72名、負傷者が10名。山林耕地に被害

・1997年 火山ガス(硫化水素)により沼ノ平で登山者4名が死亡

常時観測火山のひとつです。

磐梯山

磐梯山は猪苗代湖の北に位置する安山岩質の成層火山で、会津富士とも呼ばれています。赤埴山、大磐梯、櫛ヶ峰などが沼ノ平火口を取り囲んで円錐形火山体が形成していますが、約5万年前と1888年の少なくとも二度、大規模な山体崩壊と岩なだれを起こしました。5万年前の山体崩壊は表磐梯側で発生し、川をせき止めて猪苗代湖ができたと考えられています。1888年の山体崩壊は裏磐梯側で発生し、水蒸気爆発により小磐梯を崩壊、消滅させ、岩なだれが川をせき止めることにより桧原湖などの多くの湖沼群(五色沼)を作りました。約2.5万年前以降にはマグマ噴火はなく、水蒸気噴火だけが起きています。 堆積物として記録が残る水蒸気噴火は最近5000年間で4回発生しており、その発生間隔は1100~1700年です。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・806年 水蒸気噴火(火砕物降下。大磐梯山頂東方旧火口)

・1643年 鳴動

・1655年 鳴動

・1719年 噴火(?)

・1787年 噴火(?)

・1888年 水蒸気噴火(山体崩壊、泥流。大規模な岩屑なだれで山麓の5村11集落が埋没し、死者が461名)

・1897年 鳴動

・1938年 山崩れ

・1954年 山崩れ、地震

・1987年 地震

・1988年 地震

・2000年 地震

・2001年 地震

・2009年 地震

・2014年 地震

・2016年 地震

・2017年 地震

・2018年 地震

・2020年 地震

火山災害は次のとおりです。

・1888年 大規模な岩屑なだれにより山麓の5村11集落が埋没し、死者が461名。家屋山林耕地の被害大

常時観測火山のひとつです。

沼沢

沼沢は会津盆地の南西山地にあるデイサイト質の小型のカルデラ火山で、中央には沼沢湖カルデラがあり、その周囲に惣山、前山の溶岩ドーム、火砕流台地が分布しています。 沼沢の形成は約11万年前のプリニー式噴火に始まり、数万年間隔でプリニー式噴火とデイサイト溶岩ドームの形成を繰り返しています。約5000年前の噴火でデイサイト(一部安山岩)マグマを噴出し、沼沢湖カルデラを形成しました。この噴火に伴う火砕流は、会津盆地内まで達しています。

有史以降の火山活動はありません。

燧ヶ岳

燧ヶ岳は山頂に直径約800mの火口を有するほぼ円錐形の成層火山で、主に安山岩からデイサイト質の岩石で構成されています。日光火山群の一峰で、最高峰である柴安嵓(2356m)、爼嵓(2346m)、ミノブチ岳(2220m)、赤ナグレ岳(2249m)、御池岳(2280m)の五峰があり、東北地方の最高峰でもあります。日本最大の高層湿原である尾瀬は、燧ヶ岳の火山活動によって只見川が堰止められできたと考えられています。

15~20万年前には燧ヶ岳は活動を開始しており、1回の岩屑なだれの発生と複数回のマグマ噴火があったと考えられています。最後の噴火は16世紀に洪水の記録の残る水蒸気噴火で、この噴火の直前に山頂部の御池岳溶岩ドームが形成されたと考えられています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1544年 水蒸気噴火(中規模)(御池岳で噴火し、火砕物降下および泥流発生)

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

内閣府防災情報のページ

気象庁ホームページ

![KOKUBO 非常食 備蓄用 おにぎり [ 塩むすび しょうゆむすび 各10個 / 塩むすび 20個 / しょうゆむすび 20個 / 塩むすび 3個 / しょうゆむすび 3個 ] 防災食 保存食 災害用食品 備蓄食料 防災 食料 備蓄 災害 防災グッズ 災害グッズ 避難食 災害食 備蓄おにぎり 小久保工業所](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kokuboshop/cabinet/rtop4/12470011000-top3.jpg?_ex=128x128)

コメント