はじめに

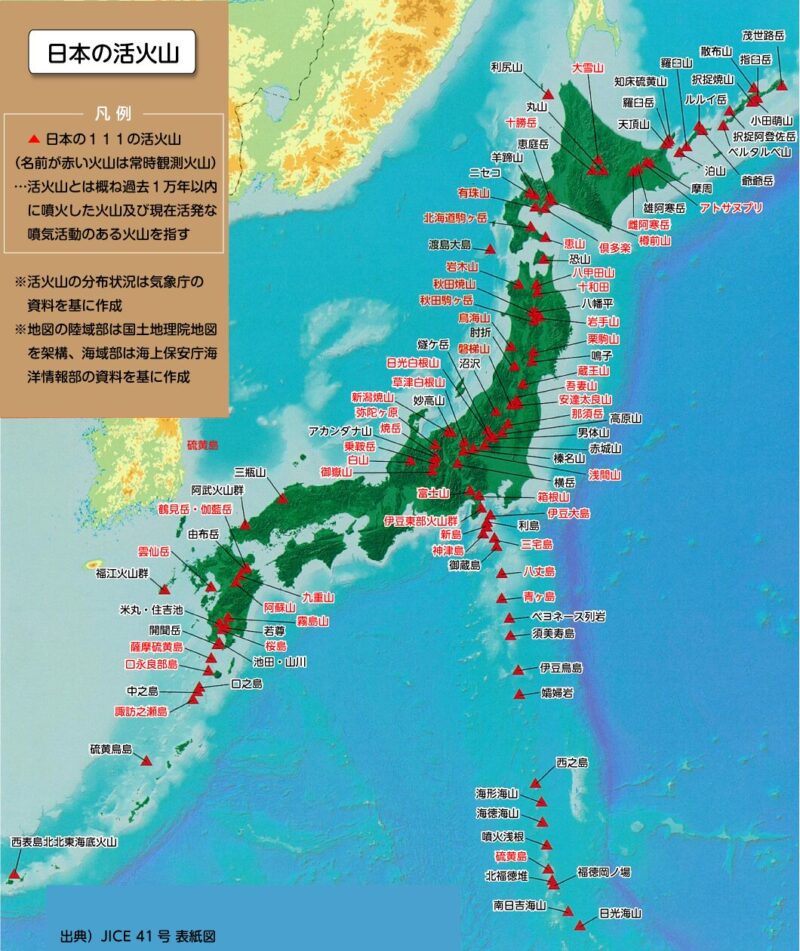

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

北海道の活火山(2)

利尻山

利尻山は日本百名山の一つで利尻富士とも呼ばれている利尻島の大部分を構成する火山です。約20万年前に活動を開始し、約4万年前に主要な火山体が形成されました。約8千年前以降は大きな活動はなく、現在では一切の火山活動を示す兆候はありません。

有史以降の火山活動はありません。

樽前山

樽前山は約9000年前に支笏湖の南東側に生じた後支笏カルデラ火山で三重式活火山として知られています。山頂部には直径南北1.2km、東西1.5kmの大型の火口(山頂火口原)があり、その内部を中央火口丘と呼ばれている低い火砕丘が被っています。溶岩ドームは1909年の噴火活動に伴い山頂の火口丘に形成されたもので、北海道指定文化財です。山頂火口原内では溶岩ドームを中心に現在も噴気や地熱があり、高温で有毒の火山性ガスも出ているため、立ち入り禁止になっています。

樽前山の北北西の風不死岳は約2万6千年前に支笏湖の南岸に噴出した後支笏カルデラ火山で、約 8500年前にマグマ水蒸気噴火、約4500年前に水蒸気噴火がありましたが、現在は噴気活動がありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1667年 マグマ噴火(大規模)(9/24〜26にプリニー式噴火)

・1739年 マグマ噴火(大規模)(8/18〜30にプリニー式噴火。山頂部に外輪山が形成)

・1804〜1817年 マグマ噴火(中規模)

・1867年 マグマ噴火

・1874年 マグマ噴火(中規模)(山頂から噴火。古い溶岩ドームを破壊し、直径180mの火口ができる)

・1883年 水蒸気噴火

・1885年 水蒸気噴火

・1886年 水蒸気噴火

・1887年 水蒸気噴火

・1894年 水蒸気噴火

・1909年 マグマ噴火(中規模)(1月~5月にかけて小規模な噴火と鳴動が断続し、2回の爆発的噴火があり、4月の噴火で現在の溶岩ドームができる)

・1917年 水蒸気噴火

・1918年 水蒸気噴火

・1919年 水蒸気噴火

・1920年 水蒸気噴火

・1921年 水蒸気噴火

・1923年 水蒸気噴火

・1926年 水蒸気噴火

・1928年 水蒸気噴火

・1929年 噴煙

・1931年 噴煙

・1933年 水蒸気噴火

・1936年 水蒸気噴火

・1944年 水蒸気噴火

・1947年 噴煙

・1951年 水蒸気噴火

・1953年 水蒸気噴火

・1954年 水蒸気噴火

・1955年 水蒸気噴火

・1974〜1975年 地震

・1978年 地震、水蒸気噴火(小規模)

・1979年 水蒸気噴火

・1981年 水蒸気噴火

・1983年 熱

・1984年 地震

・1988年 地震

・1992年 地震

・1993年 地震

・1996年 噴気、地震

・1997年 地震

・1998年 地震

・1999年 噴気、地震、熱

・2001年 地震、熱

・2002年 熱

・2003年 熱、地震

・2005年 地殻変動(溶岩ドーム直下で局所的な膨張)

・2006年 地形変化(火口内で崩落)

・2009年 火山性微動、熱

・2010年 火山性微動、熱、地殻変動

・2011年 火口が明るく見える現象、熱、噴気

・2012年 火口が明るく見える現象

・2013年 地殻変動、地震

・2016年 火山性微動、地殻変動

常時観測火山のひとつです。

恵庭岳

恵庭岳は標高1320mの円錐型火山で、頂上に岩塔があります。支笏カルデラの北西壁内側に生じた安山岩の後カルデラ火山です。頂上付近には東向きの爆裂火口があり、火口より東方に延長した深い亀裂がポロピナイ沢となって湖岸に達しています。この亀裂には数箇所の噴気孔があります。

最後のマグマ噴火は約2000年前で、約1700年間の休止期の後、17世紀始めに山頂部で水蒸気噴火が発生し、山頂東部が崩壊して爆裂火口を形成しました。その後、約150年の間に少なくとも2回の水蒸気噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1981年 地震

倶多楽

倶多楽火山は玄武岩~安山岩質の成層火山体で、約8~4.5万年前までの期間に複数の火口で火砕流を伴う大規模な噴火が繰り返され、約4万年前までの活動で直径3kmの円形のカルデラができました。登別火山は倶多楽火山の西麓にある後カルデラ火山で、登別の観光地としても有名な地獄谷や大湯沼は水蒸気噴火による爆裂火口群です。日和山はデイサイトの溶岩ドームで、日和山や爆裂火口内では噴気や熱水活動が続いています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・2016年 地震、地殻変動

・2017年 地殻変動

常時観測火山のひとつです。

有珠山

有珠山は約1~2万年前に洞爺カルデラの南壁上に生じた成層火山と溶岩ドーム群です。直径約1.8kmの外輪山を持つ玄武岩〜玄武岩質安山岩の成層火山と、その側火山(ドンコロ山スコリア丘)と3個のデイサイト溶岩ドーム(小有珠、大有珠、昭和新山)と多数の潜在ドーム(西山、金比羅山、西丸山、明治新山、東丸山、オガリ山、有珠新山、2000年隆起域他)で構成されます。7000~8000年前の山体崩壊後、長い休止期を経て1663年以降活動を再開しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1663年 マグマ噴火(大規模)(8月16日に山頂部からマグマ水蒸気噴火を開始し、17日にプリニー式噴火が発生。その後、火山岩塊や火山灰の放出が続き、堆積物の層厚は山麓で1~3m、山腹で数10mに達しました。死者もありました)

・1663年〜1769年 マグマ噴火(中規模)

・1769年 マグマ噴火(大規模)(1月23日に山頂部からプリニー式噴火)

・1822年 マグマ噴火(大規模)(3月12日にプリニー式噴火。その後火砕流が発生し、死者もありました)

・1853年 マグマ噴火(大規模)(4月22日にプリニー式噴火が始まり、4月29日には激しい噴火があり、5月4日頃まで続きました。その後、大有珠溶岩ドームが成長しました。噴火の末期には火砕流も発生しました)

・1903年 鳴動

・1910年 水蒸気噴火(中規模)(大小さまざまな爆裂火口が45個や、明治新山ができました。また、洞爺湖畔で温泉が湧出しました)

・1943年〜1945年 マグマ噴火(1943年12月28日から地震や地盤隆起が起きました。1944年6月23日に畑で水蒸気噴火が始まりました。7月2日から10月31日までに十数回の爆発があり、死者もありました。1944年11月上旬~1945年9月にかけて溶岩ドームが成長し、昭和新山になりました)

・1977年〜1978年 マグマ噴火(中規模)(1977年8月7日にプリニー式噴火が起き、11月16日から山頂火口原で水蒸気噴火が起きました。1978年7月〜9月にはマグマ水蒸気噴火が多発し、死者もありました)

・2000年 マグマ水蒸気噴火(小規模)(3月31日に西山西麓からマグマ水蒸気噴火が発生し、4月1日には金比羅山北西麓から噴火しました)

・2015年 地震

・2021年 地震、地殻変動

火山災害は次のとおりです。

・1663年8月 火砕サージ・降灰により家屋が焼失または埋没し、死者5人

・1769年1月 明和火砕流により南東山麓の民家が焼失

・1822年3月 火砕流により死傷者103人

・1910年7月~8月 地震により虻田村で半壊破損が15棟。降灰により家屋・山林・耕地に被害。泥流により死者1人

・1943年12月~1945年9月 地殻変動により壮瞥町フカバ集落が放棄。噴石により農作物に被害。火砕サージにより負傷者1人。降灰による窒息で死者1人、家屋焼失

・1977年8月~1982年3月 泥流により死者2人、行方不明1人、軽傷2人、家屋被害196棟

・2000年3月~2001年9月 噴石・地殻変動・泥流により道路、鉄道などに被害があり、住民が避難

常時観測火山のひとつです。

羊蹄山

羊蹄山は標高が1898mの円錐型の成層火山で、蝦夷富士とも呼ばれています。山頂には直径700mの火口が、西北西斜面には北山火口をはじめとする側火口が、山麓には富士見火砕丘をはじめとする火砕丘があります。羊蹄山の活動は約5~6万年前に開始し、4万年前までに古羊蹄山が形成され、山体の大規模崩壊後に新羊蹄山の活動が開始しました。過去1万年以降では山頂火口の活動が中心で、最後の噴火は約2500年前の山頂噴火でした。現在、噴気活動はありません。

有史以降の火山活動はありません。

ニセコ

ニセコ火山群は北海道の南西部に位置し、東西25km、南北15kmに分布しています。古期火山群には雷電山、ワイスホルン山、目国内岳、岩内岳があり200〜50万年前にできました。中期、新期の火山群には白樺山、シャクナゲ岳、ニセコアンヌプリ、チセヌプリ、ニトヌプリ、イワオヌプリ(硫黄山)があり80万年前以降にできました。ニセコの活動は約200万年前に開始し、安山岩質の溶岩流や溶岩ドームを主体としています。イワオヌプリが最新の火山活動で形成されており、江戸時代後半や20世紀初頭に山頂部で噴気活動があったことが記録されています。2003年の活火山見直しで新たに活火山として認定されました。

有史以降の火山活動はありません。

北海道駒ヶ岳

北海道駒ヶ岳は標高1131mの活火山で大沼国定公園のシンボルです。特徴的な山影は3~5万年前の大噴火によるものと言われています。10万年前より以前に活動を開始した安山岩質成層火山で、約4万年前までに溶岩や火砕物を噴出し、円錐形の成層火山を形成しました。その後、3回の噴火活動期があり、複数回の山体崩壊と爆発的噴火を繰り返しました。現在の山頂部には 直径約2kmの火口原があります。入山規制がありますが、規制が緩和される期間があり、登山もできます。

約6800年前に約6000年の休止期をおいて火山活動を再開し、約6800~6300年前の約500年間に4回の爆発的噴火がありました。その後、約6000年の休止期をおいて江戸時代に火山活動が再開しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1640年 マグマ噴火(大規模)(7月31日に大規模噴火し、山頂部が一部崩壊し岩屑

なだれが大沼と内浦湾になだれ込んで津波が発生し、沿岸で700余人が溺死しました。出来澗崎が形成され、大沼と小沼がほぼ現在の姿となりました)

・1694年 マグマ噴火(大規模)(8月24日に地震と火山雷を伴う大規模噴火があり、軽石降下や火砕流が発生しました)

・1856年 マグマ噴火(大規模)(9月23日に大規模噴火があり、降下軽石や火砕流により死者がありました。安政火口が生成しました)

・1888年 水蒸気噴火

・1905年 水蒸気噴火(8月19日に小噴火があり明治火口が生成しました)

・1919年 水蒸気噴火

・1923年 水蒸気噴火

・1924年 水蒸気噴火

・1929年 マグマ噴火(大規模)(6月17日に大噴火があり噴煙高度は13900mにもなりました。火砕流が発生し、死者もありました。昭和4年火口、繭型火口、瓢型火口が生成しました)

・1934年 鳴動

・1935年 鳴動・噴煙

・1937年 水蒸気噴火

・1938年 地震・噴気

・1939年 噴煙

・1942年 水蒸気噴火(中規模)→マグマ水蒸気噴火→水蒸気噴火(泥流発生)(11月16,18日に噴火。小規模な火砕サージも発生しました)

・1943年 噴煙

・1947年 噴煙

・1949年 噴煙

・1954年 噴煙

・1967年 地震

・1969年〜1971年 地震

・1979年 噴煙

・1983年 地震・熱

・1987年 熱

・1989年 地震・火山性微動

・1990年 地震・火山性微動

・1996年 水蒸気噴火(小規模)

・1998年 噴気・熱・水蒸気噴火(小規模)(10月25日に小規模噴火し、火砕物が降下しました)

・1999年 火山性微動

・2000年 火山性微動・噴気・地震・水蒸気噴火(9月4,12,28日、10月24,28日、11月8日に水蒸気噴火がありました)

・2001年 微動・地殻変動

・2002年 地震

・2017年 地震

・2022年 地殻変動

・2023年 地震

・2024年 微動・地殻変動

火山災害は次のとおりです。

・1640年7月 山頂部が一部崩壊し、内浦湾に津波が発生。700余人が溺死。船舶約100隻

に被害

・1856年9月 噴石により死者が2人、家屋の焼失が17棟、船舶12隻に被害。火砕流により死者が19~27人

・1929年6月 噴石により死者が2人(倒壊家屋による下敷きを含む)、負傷者が4人、牛馬の被害が136頭、家屋の焼失・全半壊・埋没等が1915棟、降灰・火砕流・火山ガス・泥流による山林の被害、降灰による耕地・牧場・漁場の被害大

常時観測火山のひとつです。

恵山

恵山は標高618mの活火山で渡島半島の南東端に位置し、三方を海に囲まれています。火山活動は4~5 万年前に始まり、約1万年前までに海向山、外輪山、椴山、スカイ沢山などの溶岩ドームと、それに伴う火砕流が発生しました。その後、恵山溶岩ドームが形成され、小規模噴火活動もありました。恵山溶岩ドーム西麓の爆裂火口では噴気活動が続いています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1764年 噴気(死者多数)

・1845年 熱(硫黄燃焼)

・1846年 水蒸気噴火(11月18日に水無沢火口で小噴火し泥流が発生。死者や家屋被害が多数ありました)

・1857年 噴気・熱(噴気活動が活発し、硫黄燃焼が発生)

・1874年 水蒸気噴火(小規模)(地獄火口で小噴火し、火砕物降下がありました)

・1876年 熱(硫黄燃焼)

・1962年 熱(硫黄燃焼)

火山災害は次のとおりです。

・1764年7月 噴気による死者多数

・1846年11月 噴火で発生した泥流により椴法華集落で死傷者や家屋被害が多数発生

常時観測火山のひとつです。

渡島大島

渡島大島は、渡島半島の西方約50km沖合いにある無人島で、海底からの比高約2300mの玄武岩~安山岩質の成層火山です。東西6km、南北3.5km、外周約16kmの三角錐形をした楕円形の島です。孤島であることからどのように形成されたかは明らかになっていませんが、中央火口丘は1741年の活動以降の 噴出物で構成されていると考えられています。現在は目立った火山活動がありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1741年 マグマ噴火(8月18日に西山から噴火し、火砕物降下、岩屑なだれ、溶岩流が発生。8月25日に山体崩壊による津波が発生し、死者が1467人、流出家屋が791棟の被害がありました)

・1742年 マグマ噴火(大規模)(1月22日、2月8〜24日、5月18日に西山から噴火し、火砕物降下や溶岩流が発生しました)

・1759年 マグマ噴火(大規模)(8月19日に西山中央火口丘から噴火)

・1786年 噴煙

・1790年 噴煙

火山災害は次のとおりです。

・1741年8月 岩屑なだれにより大津波が発生し、死者が1467人、家屋の流出・破壊が791棟、船舶の破壊が1521隻

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

気象庁ホームページ

コメント