はじめに

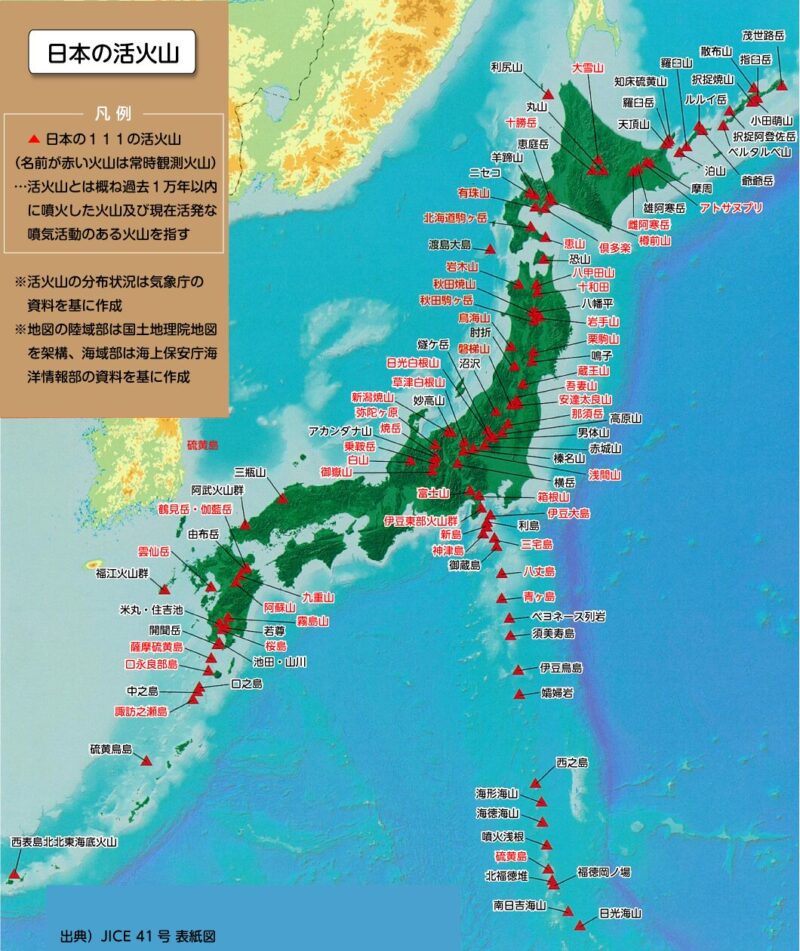

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

栃木県・福島県の活火山

那須岳

那須火山は関東平野北端にある主に安山岩からなる成層火山群で、その主峰が那須岳(茶臼岳)です。日本百名山のひとつで、山頂は栃木県那須町にあり、標高は1915mです。那須火山群では北から南に活動中心が移動しており、甲子旭岳火山は約50万年前に、三本槍火山は約30万年前に、朝日岳火山と南月山火山は約10万~20万年前に活動しました。茶臼岳は那須火山群で最も新しい火山で約1.6万年前から活動を開始しました。溶岩ドームの中央火口の内外に噴気孔が多くあり、特に西斜面の2つの爆裂火口内で活発な噴気活動が続いています。9合目までロープウェイで行くことができ、気楽に山頂まで行くことができる山でもあります。

約11000年前~6000年前までに、降下火砕物・火砕流・厚い溶岩流を噴出する3回の大きな活動があり、山体の大部分が形成されました。約6000年前以降は、数百年に1回程度の水蒸気爆発が発生し、約2600年前に比較的規模の大きな活動により山頂の火砕丘が形成されました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1408~1410年 水蒸気噴火(中規模)→マグマ噴火(茶臼岳から噴火。茶臼岳溶岩ドームが形成されました。泥流が発生。那珂川が黄変。死者180余名)

・1846年 水蒸気噴火(茶臼岳から噴火)

・1881年 水蒸気噴火(小規模)(茶臼岳西側の無間火口及び北西側の火口から噴火。那珂川の魚に被害)

・1942年 噴気

・1943年 噴気

・1953年 水蒸気噴火(茶臼岳西側の無間火口から噴火。火砕物降下あり)

・1960年 水蒸気噴火(茶臼岳北西側の噴気地帯から噴火。火砕物降下あり)

・1963年 水蒸気噴火(茶臼岳西側の無間火口から噴火。火砕物降下あり)

・1977年 地震

・1985年 地震

・1986年 地震

火山災害は次のとおりです。

・1408~1410年 死者180余名。牛馬に多数被害あり

常時観測火山のひとつです。

栃木県の活火山

高原山

高原山は栃木県日光市、塩谷町、那須塩原市、矢板市にまたがる山で主として玄武岩質安山岩・安山岩・デイサイトからなる成層火山です。北側のカルデラ火山(塩原火山)とその中央火口丘(明神岳、前黒山)と、南側の円錐火山(釈迦岳火山:釈迦ヶ岳、西平岳、鶏頂山、剣が峰など)でできており、最高峰は鶏頂山で標高は1765mです。鶏頂山は日光国立公園に属し、日本三百名山のひとつでもあります。さらに、前黒山北側山麓には西北西-東南東の断裂帯に伴う単成火山もあります。

活動は約50万年前に開始し、約10万年前頃には主な活動が終わりました。長い休止期の後、約6500年前に北側で割れ目噴火が発生し、割れ目火口の上に富士山溶岩ドームが形成されました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。噴火の記録はありませんが、富士山近くの新湯では噴気活動があります。

・1979年 地震

・1981~82年 地震

男体山

男体山は中禅寺湖の北側にそびえる日光連山の主峰で日本百名山のひとつで標高は2484mです。最も新しく指定された火山でもあります。基底径が約6km、基底からの比高が約1200mの円錐状をした成層火山で、山頂には直径約1kmの火口があります。中禅寺湖は男体山の活動によりできた堰止湖です。約3万年前に活動を開始し、約3万~1.7万年前には主に安山岩を噴出する噴火を繰り返して現在の火山体の主要部を形成しました。約1.7万年前には最大規模の噴火が発生し、安山岩~デイサイト質マグマによる大規模なプリニー式噴火と火砕流が発生しました。その後、山頂火口の北側が崩壊して蹄形火口を形成し、北側では岩屑なだれが発生しました。約1.4万年前には安山岩~デイサイトの御沢溶岩の流出があり、山頂火口内に火口湖が形成されました。山頂火口内からは、その後も複数回の水蒸気噴火やマグマ水蒸気噴火が発生しました。最新の噴火は約7000年前のマグマ水蒸気噴火で、現在は噴気活動がありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・2011~2012年 地震(東日本大震災後に活発化)

群馬県・栃木県の活火山

日光白根山

日光白根山は群馬県と栃木県にまたがる直径が約1000m、高さが約300mの溶岩ドームと厚い溶岩流からなる安山岩・デイサイト火山です。日光火山群の主峰で標高は2578mです。関東以北(関東・東北・北海道)で最も高く、周辺に座禅山、前白根山、白根隠山の外輪山があり、その内側に弥陀ヶ池、五色沼の湖沼があります。菅沼、丸沼、大尻沼は日光白根山の噴火による堰止湖です。約6000年前以降に周辺に堆積物を残すような噴火が少なくとも6回以上発生しましたが、現在は噴気地域がありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1649年 水蒸気噴火(中規模)(白根山頂火口から噴火。新火口が生成。火砕物降下あり)

・1872年 水蒸気噴火(南西斜面中腹から噴火し、新火口が生成。噴煙あり)

・1873年 水蒸気噴火(噴火場所の詳細は不明。火砕物降下あり)

・1889年 水蒸気噴火(白根山西斜面の旧火口から噴火。火砕物降下あり)

・1952年 噴煙、鳴動

・1993~1995年 地震・火山性微動

・2001年 地震

・2011年 地震

・2013年 地震

常時観測火山のひとつです。

群馬県の活火山

赤城山

赤城山は底面の径が約25kmの成層火山で、標高が1828mの黒檜山を主峰とし、駒ケ岳、地蔵岳、荒山、鍋割山、鈴ヶ岳、長七郎山からなるカルデラ湖を含む日本百名山のひとつです。安山岩の成層火山を形成した後に、約7万~5万年前の間にデイサイト火砕流の流出と湯ノ口軽石の噴出によって山頂カルデラを形成し、約4万~4.5万年前にプリニー式噴火である鹿沼軽石噴火がありました。カルデラ内には小沼・地蔵岳・見晴山などのデイサイト溶岩ドームや小沼タフリングが形成されましたが、約2.4万年前に活動が終わりました。大沼はカルデラ内低地の湖で、キャンプ、ボート、ワカサギ釣りなどのレジャーを楽しめます。現在は噴気・硫気孔がありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1251年 吾妻鏡に5月18日に噴火したとの記録がありますが、噴出物は発見されていません

榛名山

榛名山は底面の直径が約20kmの複成火山で、侵食が進んだ輝石安山岩の主成層火山の頂部にカルデラがあり、数個の角閃石デイサイトの後カルデラ溶岩ドームがあります。主成層火山の形成後、山体の破壊・再構築や、数回の火砕流の流出、2回のカルデラ形成などがありました。溶岩ドームはカルデラ中央の榛名富士や、主山体の東斜面にかけて東西方向に数個あり、その最新のものが二ツ岳です。二ツ岳北麓には伊香保温泉がありますが、山頂付近での噴気活動はありません。中央火口丘には円錐型の榛名富士(標高1391m)と火口原湖の榛名湖があります。最高峰は掃部ヶ岳(標高1449m)です。

約1万年前に山体の東部で山体崩壊(行幸田岩屑なだれ)が発生し、その直後に水沢山溶岩ドームが形成されました。その後、顕著な火山活動は発生しませんでしたが、5世紀に活動が再開し、6世紀中頃までに3回の噴火が発生しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・400〜500年 マグマ水蒸気噴火(二ッ岳有馬火山灰噴火。火砕物降下)

・489〜498年 マグマ水蒸気噴火(大規模)(二ッ岳渋川噴火・火砕物降下、火砕流→泥流)

・525〜550年 マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火→マグマ噴火(大規模)(二ッ岳伊香保噴火。プリニー型噴火による降下軽石・火砕流と二ツ岳溶岩ドームの生成)

群馬県・長野県の活火山

草津白根山

草津白根山は群馬県と長野県と群馬県にまたがる成層火山で、白根山(標高2160m)、本白根山(標高2171m)、逢ノ峰(標高2109m)を中心とし、北は山田峠の円頂丘、横手山、南は米無山、東は芳ヶ平、青葉山、西は万座山などを含む山々の総称です。白根山火砕丘頂部には北東から南西に並ぶ水釜、湯釜、涸釜の3つの火口湖があります。湯釜は直径が約300m、水深が約30mで、火山活動による硫黄成分が溶け出して pH1 程度という世界有数の強酸性の湖で、エメラルドグリーンの湖水で満たされています。湯釜火口周辺では火山ガスの噴出があり、周辺のくぼ地や谷地形などでは高濃度の火山ガスが滞留することがあります。また、近くには草津温泉や万座温泉があります。

過去1万年間では、約8500年前に香草溶岩の噴出が、約3000年前に殺生溶岩の噴火がありました。その後は小規模な噴火を繰り返しています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1783年 温泉異常(草津温泉の温度が急上昇し、浴客が死亡)

・1805年 水蒸気噴火(湯釜から噴火。火砕物降下)

・1882年 水蒸気噴火(中規模)(湯釜、涸釜付近で噴火。火砕物降下。泥土が噴出して弓池が埋没。樹木枯死)

・1897年 水蒸気噴火(湯釜から噴火。火砕物降下。付近の硫黄採掘所が全壊。負傷者が1名)

・1900年 水蒸気噴火(湯釜から噴火)

・1902年 水蒸気噴火(小規模)(弓池北岸から噴火。火砕物降下。浴場・事務所の建物全壊)

・1905年 水蒸気噴火(硫黄流出)

・1925年 水蒸気噴火(中規模)(湯釜北壁から噴火。火砕物降下)

・1927~1928年 水蒸気噴火(湯釜および湯釜火砕丘南東斜面から噴火。火砕物降下。硫黄が流出し、吾妻川や利根川で魚が死ぬ)

・1932年 水蒸気噴火(小規模)(湯釜、涸釜および湯釜火砕丘南東斜面の亀裂から噴火。火砕物降下。火口付近で死者が2名、負傷者が7名。山上施設に甚大な被害)

・1937~1939年 水蒸気噴火(中規模)(湯釜から噴火。火砕物降下)

・1940~41年 水蒸気噴火

・1942年 水蒸気噴火(湯釜・水釜火砕丘南東斜面および北斜面の火口列、水釜北東部から噴火。火砕物降下)

・1958年または1959年 水蒸気噴火(湯釜から噴火。火砕物降下)

・1963年 噴気

・1971年 火山ガス

・1976年 水蒸気噴火(小規模)(水釜北東部から噴火)

・1976年 火山ガス(本白根山白根沢(弁天沢)で滞留火山ガスにより登山者3名が死亡)

・1977年 地震

・1982年 水蒸気噴火(小規模)(湯釜および涸釜から噴火)

・1983年 水蒸気噴火(小規模)(湯釜北西部および涸釜北側火口壁から噴火。火砕物降下)

・1986年 地震

・1987年 地震

・1989年 地震、火山性微動

・1990~1991年 地震、火山性微動

・2004年 湖水変色、地震(湯釜で湖水の吹き上げ)

・2008年 噴気

・2011年 地震、火山性微動

・2012年 地震

・2013年 火山性微動

・2014~2015年 地震、地殻変動、全磁力変化

・2018年 水蒸気噴火(小規模)(鏡池北火口北側の火口列と西側の火口および鏡池火口底の火口列から噴火。火砕物降下)

・2018~2022年 地震、地殻変動、火山性微動、全磁力変化、湖水変色

火山災害は次のとおりです。

・1897年7月 湯釜火口内での噴火により、熱泥・湯が噴出。付近の硫黄採掘所が全壊

・1897年8月 噴火により、負傷者が1名

・1902年 噴火により、浴場・事務所の建物が全壊

・1932年 噴火により、火口付近で死者が2名、負傷者が7名。山上施設に甚大な被害

・1942年 噴火により、火口付近の施設が破損

・1971年 温泉造成のボーリング孔のガス(硫化水素)もれにより6名が中毒死

・1976年 本白根山白根沢(弁天沢)で滞留火山ガスにより登山者3名が死亡

常時観測火山のひとつです。

浅間山

浅間山は日本百名山のひとつで、群馬県と長野県にまたがる標高2568mの世界でも有数な活火山です。三重式の成層火山で、第一外輪山は黒斑山と牙山と剣ヶ峰、第二外輪山は前掛山と東前掛山で、寄生火山として小浅間山、石尊山、車坂山があります。2万年前~1万年前に黒斑山が活動し、陥没して大きな火口(湯ノ平)ができました。約1万年前から第二外輪山の前掛山が活動を開始し、山頂部の釜山は現在も活動中です。この噴火口は直径800mで、その中に中央火口丘ができ、1783年の噴火後に急速に成長し、現在の釜山となりました。ブルカノ式噴火が特徴で、噴火により火砕流が発生しやすく、1108年と1783年の噴火では溶岩流も発生しました。8000年前頃、5000年前頃、4世紀にはVEI4を超える大規模噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・685年 噴火(火砕物降下)

・1108年 マグマ噴火(大規模)(前掛山で噴火。火砕物降下 → 火砕流 → 溶岩流 → 火砕物降下・火砕流)

・1128年 マグマ噴火(大規模)(前掛山で噴火。火砕物降下)

・1281年 噴火

・1527年 噴火

・1528年 噴火

・1532年 噴火(山頂付近で噴火。火砕物降下。泥流。山麓の道路、人家に被害あり)

・1534年 噴火

・1582年 噴火

・1590年 噴火

・1591年 噴火

・1595年 マグマ噴火

・1596年 マグマ噴火(中規模)

・1597年 噴火

・1600年 噴火

・1605年 噴火

・1609年 噴火

・1644年 噴火

・1645年 噴火

・1647年 噴火

・1648年 噴火

・1649年 噴火

・1650年 マグマ噴火

・1651年 噴火

・1652年 噴火

・1655年 噴火

・1656年 噴火

・1657年 噴火

・1658年 噴火

・1659年 噴火

・1660年 噴火

・1661年 噴火

・1669年 噴火

・1695年 噴火

・1703~1704年 噴火

・1706年 噴火

・1708~1709年 噴火

・1710年 噴火

・1711年 噴火

・1713年 噴火

・1717年 噴火

・1718年 マグマ噴火

・1719年 噴火

・1720年 噴火

・1721年 噴火(小規模)

・1722~1723年 噴火

・1723年 噴火

・1728年 噴火

・1729年 噴火

・1732年 噴火

・1733年 噴火

・1752年 噴火

・1754年 噴火(降灰による農作物被害)

・1776年 噴火

・1777年 噴火

・1783年 マグマ噴火(大規模、山体崩壊、二次爆発、泥流)(5月9日から8月5日頃まで約90日間活動。江戸でも降灰あり。8月4日に吾妻火砕流が、8月5日に鎌原火砕流・岩屑なだれが発生。鎌原火砕流の発生直後に鬼押出溶岩が北側斜面を流下。死者が1151名、流失家屋が1061棟、焼失家屋が51棟、倒壊家屋が130余棟などの被害あり)

・1803年 噴火

・1815年 噴火

・1867年 噴火

・1869年 噴火

・1875年 噴火

・1879年 噴火

・1889年 マグマ噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1890年 鳴動

・1894年 マグマ噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1899年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1900~1901年 マグマ噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1902年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1904年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1905年 鳴動

・1906年 鳴動

・1907年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1908~1914年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。1911年5月、8月、1913年5月に死者あり)

・1915年 噴火(釜山火口で噴火)

・1916年 噴火(釜山火口で噴火)

・1917年 噴火(釜山火口で噴火)

・1918年 鳴動

・1919年 噴火(釜山火口で噴火)

・1920~1922年 マグマ噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1924年 噴火(釜山火口で噴火)

・1927~1928年 マグマ噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1929~1932年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1934~1937年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1938~1942年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下。1938年7月、1941年7月に死者あり)

・1944~1945年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1946年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1947年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下。登山者9名が死亡)

・1949年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下。登山者4名が負傷)

・1950~1951年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下。登山者1名が死亡、6名が負傷)

・1952年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1953~1955年 噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1958~1959年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下、火砕流)

・1961年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下、火砕流)

・1965年 水蒸気噴火(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1973年 マグマ噴火(中規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下、火砕流、泥流)

・1981年 地震

・1982~1983年 水蒸気噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下、火砕流、泥流)

・1990年 水蒸気噴火(ごく小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・1991年 地震

・1994年 地震

・1995年 地震・噴煙

・1996年 地震・噴煙

・1997年 地震・噴煙

・1999年 地震

・2000年 地震・噴煙

・2001年 地震・噴煙

・2002年 地震・噴煙・火山ガス・火映

・2003年 水蒸気噴火(ごく小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2004年 マグマ噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2008年 マグマ噴火(ごく小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2009年 マグマ水蒸気噴火(小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2011年 地震

・2015年 水蒸気噴火(ごく小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2019年 水蒸気噴火(ごく小規模)(釜山火口で噴火。火砕物降下)

・2020年 地殻変動・地震・火山ガス

・2021年 地殻変動・地震・火山ガス

火山災害は次のとおりです。

・1648年3月 積雪融解により追分驛が流失

・1721年6月 噴石で登山者15名が死亡、1名が重傷

・1783年5月~8月 火砕流、岩屑なだれ、溶岩流により、死者が1151名、流失家屋が1061棟、焼失家屋が51棟、倒壊家屋が130余棟

・1803年11月 噴石により分去茶屋倒壊。

・1911年5月 噴石により死者が1名、負傷者が2名

・1911年8月 噴石により死者が2名、重軽傷者が数十名

・1913年5月 噴石により登山者1名が死亡、負傷者が1名

・1920年12月 噴石により峰の茶屋が焼失

・1928年2月 噴石により分去茶屋が焼失。児童負傷

・1930年8月 噴石により火口付近で死者が6名

・1931年8月 噴石により登山者遭難が3名(重症1名、負傷2名)

・1936年7月 噴石により登山者1名が死亡

・1936年10月 噴石により登山者1名が死亡

・1938年7月 噴石により登山者が若干名死亡。降灰により農作物に被害

・1941年7月 噴石により死者が1名、負傷者が2名

・1947年8月 噴石により湯の平で山火事、登山者9名が死亡

・1949年8月 噴火時に転倒して登山者4名が負傷

・1950年9月 噴石により登山者が1名死亡、負傷者が6名

・1961年8月 噴石により行方不明が1名。耕地、牧草に被害

・2004年8月~11月 空振・降灰により農作物やガラス等に被害

常時観測火山のひとつです。

神奈川県・静岡県の活火山

箱根山

箱根山は神奈川県と静岡県にまたがるカルデラ火山で、外輪山(玄武岩~安山岩の成層火山群)、カルデラ(東西約8km、南北約12km)、主峰の神山(標高1438m)や駒ケ岳(標高1327m)などの中央火口丘群から成ります。約50万年前頃に活動を始めましたが、有史以降のマグマ噴火の記録はありません。最後の噴火は約3000年前の神山でのもので、現在の大涌谷近くで起きた水蒸気爆発でした。この噴火で山体の北西部が崩壊し、これにより発生した岩屑なだれ堆積物が現在の仙石原付近に広がり、堰き止められた水によって芦ノ湖が形成されました。その後、大涌谷周辺で数回の水蒸気爆発がありました。現在は神山の北側に活発な噴気地帯である大涌谷と早雲山があり、駒ヶ岳東麓にも湯の花沢・硫黄山噴気地帯があります。

過去1万年間では、マグマ噴火としては約8000年前の神山山頂付近の噴火、約5700年前の二子山溶岩ドームの噴火、3200年前の神山の噴火がありました。3200年前の噴火では神山の北側が山体崩壊し、冠ヶ岳が形成されました。水蒸気噴火は約3000年前、約2000年前、12世紀後半~13世紀に3回の計5回ありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・12世紀後半〜13世紀ごろ 水蒸気噴火(大涌谷付近で噴火。火砕物降下)

・1933年 2月に噴気・温泉異常。5月に大涌谷の噴気で死者が1名

・1934年 鳴動、熱

・1953年 早雲地獄の山崩れにより死者が10名、負傷者が16名、全壊家屋が1棟

・1974~1978年 噴気

・2001年 地震・地殻変動

・2008年 地震・地殻変動

・2011年 地震

・2011年 水蒸気噴火(ごく小規模)

・2019年 地震・地殻変動

火山災害は次のとおりです。

・1933年5月 大涌谷の噴気孔で大音響とともに噴出し、死者が1名

常時観測火山のひとつです。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

気象庁ホームページ

内閣府防災情報のページ

まとめ

この記事をまとめます。

コメント