はじめに

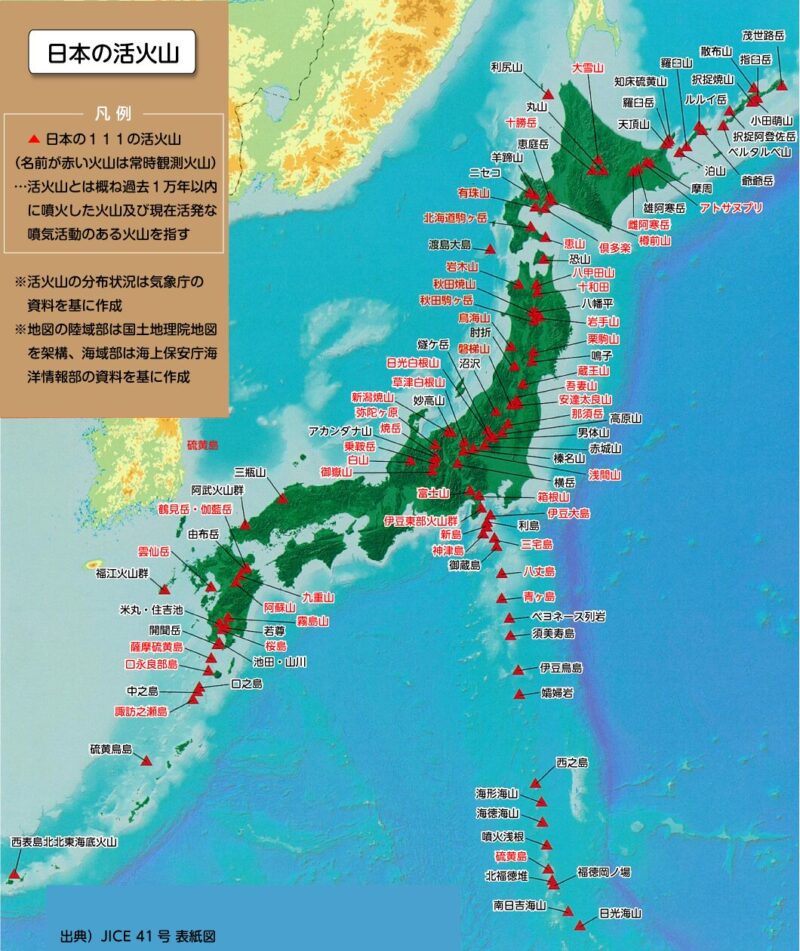

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

北海道の活火山(1)

知床硫黄山

知床硫黄山は知床国立公園にある安山岩質成層火山で、現在も活発な噴気活動を見ることができ、登山のコースもある観光地になっています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1857年 水蒸気噴火(溶融硫黄流出)

・1858年 水蒸気噴火

・1876年 水蒸気噴火

・1889年 水蒸気噴火(溶融硫黄流出)

・1890年 水蒸気噴火

・1935年 水蒸気噴火

・1936年 水蒸気噴火(溶融硫黄流出)

・1937年 熱(北西側中腹の爆裂火口底で熱湯を沸騰 )

1935~1936年の噴火では硫黄の噴出量が1日当たり最大数千トン、総噴出量は約20万トンでした。

羅臼岳

羅臼岳は知床富士とも呼ばれ、知床火山群の中の最高峰で標高は1,661mです。大部分が輝石安山岩の溶岩や火砕岩からなる成層火山で、山頂部には溶岩ドームがあります。現在、噴気活動はありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1964年 地震

1964年1~3月に羅臼温泉で有感地震が170回以上あり、1月20日には最大地震(M4.6、震度4)が発生しました。

天頂山

天頂山は2011年6月7日に活火山に指定された多くの火口湖を有する活火山で、登山道はなく積雪期のみアプローチできます。知床半島の中央部に位置し、安山岩質の溶岩で構成されており、山頂部には延長1800mの火口列(直径250m以下の爆裂火口が15個以上重合したもの)があります。最新の噴火は約1900年前の水蒸気爆発で、その噴火の最末期にはマグマ水蒸気噴火あるいは小規模なマグマ噴火だったと考えられています。

有史以降の火山活動はありません。

摩周火山

摩周火山は屈斜路カルデラの東壁上の成層火山でしたが、約7000年前の大規模な噴火で摩周カルデラができました。摩周カルデラ内には観光地としても有名な摩周湖があり、摩周湖の中央にはデイサイト質の溶岩ドームであるカムイシュ島が、カルデラ南東壁上には安山岩~デイサイト質の小成層火山の摩周岳(カムイヌプリ:アイヌ語で「神の山」)があります。カムイシュ島とカムイヌプリは約2000年前までにできました。約1000年前の大きなプリニー式噴火により、カムイヌプリの山頂に直径1kmの火口が形成されました。現在、噴気活動はありません。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・2003年 地震

2003年2月と6月にカルデラ内浅部を震源とする地震活動が活発化しました。

アトサヌプリ(硫黄山)

アトサヌプリ(アイヌ語で「裸の山」)は噴気孔を間近に観察できる火山で、硫黄山とも呼ばれています。そこかしこから噴煙が上がっており、周辺は硫黄の匂いがします。1963年までは硫黄が採掘されていました。約3.5~2.5万年前に形成された屈斜路カルデラ中央部のアトサヌプリカルデラを有する安山岩質外輪山と、1.5 万年前以降にその内外に噴出した10個のデイサイトの溶岩ドーム群からなります。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1980年 地震(有感地震2回。川湯、仁伏で震度3)

・1981年 地震(3月に池の湯で震度3。4月に川湯で震度3)

・1982年 地震(5月2日に有感地震が4回 。川湯で最大震度4)

・1988年 地震・鳴動(3月、6月、8月、12月に有感地震が10回。地鳴りを伴う地震あり)

・1994年 地震・地殻変動(3月~10月に有感地震が18回。アトサヌプリ周辺で約25cm隆起)

・2021年 地殻変動

・2024年 地震

常時観測火山のひとつです。

雄阿寒岳

阿寒湖の東側の標高約1,371mの火山で、アイヌ語でピンネシリ(男性の山)と呼ばれており、登山道が整備されています。雄阿寒岳の噴火活動は前期と後期に二分され、前期は1.3 万年前に終わりました。8000 年以上の休止期後、約5000年前に後期の噴火活動が始まり、安山岩質溶岩を多数噴出しました。約1000年前には山頂部での噴火活動が終了しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1976年 地震(7月7日に雄阿寒岳付近で震度3)

・1980年 地震(3月28日に雄阿寒岳付近で震度4)

・2016年 地震、地殻変動

雌阿寒岳

雌阿寒岳は阿寒カルデラの南西壁上にある標高1,499mの山で、ポンマチネシリや阿寒富士など8つの小さな火山で構成される成層火山です。約1000年前にはポンマチネシリ山頂部で中規模のスコリア噴火があり、その後は主に水蒸気爆発が頻発しています。2000年以降にも小規模な噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1927年 鳴動

・1938年 鳴動

・1951年〜1952年 地震・鳴動

・1954年 地震・鳴動

・1955年 水蒸気噴火(小規模)(11月19日ポンマチネシリ火口)

・1956年 水蒸気噴火(小規模)(ポンマチネシリ火口。3/18, 5/19(噴煙の高さ:火口上2000m), 5/29, 6/10, 6/15, 6/20, 6/29, 6/30, 7/8, 10/31)

・1957年 水蒸気噴火(2/24, 2/26, 5/29, 8/31〜9/5)、鳴動、有感地震(9~10月)

・1958年 水蒸気噴火(小規模)(2月23日ポンマチネシリ火口)

・1959年 水蒸気噴火(5/15〜21, 7/28, 8/2(噴煙の高さ:火口上800〜1000m), 8/6(噴煙の高さ:火口上1000〜1200m), 8/12〜8/13, 8/15, 10/3, 10/10, 10/30)

・1960年 水蒸気噴火(1/28, 9/7〜9)

・1962年 水蒸気噴火(ごく小規模)(4/28)

・1964年 水蒸気噴火(ごく小規模)(6/20〜27)

・1965年 水蒸気噴火(小規模)(5/13〜19)

・1966年 水蒸気噴火(ごく小規模)(6月上旬)

・1973年 地震

・1975年 地震

・1976年 地震(阿寒湖畔で震度3)

・1979年 地震

・1980年 地震(雌阿寒ホテルで震度3〜4)

・1982年 地震

・1983年 噴煙

・1984年 火山性微動

・1985年 地震

・1987年 熱・地震

・1988年 水蒸気噴火(小規模)(1/5~6, 1/8, 2/7~8、2/18 ポンマチネシリ火口)

・1989年 地震

・1990年 地震

・1991年 地震

・1992年 地震

・1993年 地震

・1995年 地震・火山性微動

・1996年 水蒸気噴火(小規模)(11/21 ポンマチネシリ火口)

・1997年 地震

・1998年 マグマ水蒸気噴火(ごく小規模)(11/9 ポンマチネシリ火口)

・1999年 火口が赤く見える現象・熱・地震

・2000年 地震

・2002年 地震・火山性微動

・2006年 水蒸気噴火(ごく小規模)(3/21 ポンマチネシリ北西斜面および赤沼火口)

・2008年 水蒸気噴火(小規模)(11/18, 11/28~29 ポンマチネシリ火口)

・2009年 地震

・2010年 地震・火山性微動

・2011年 地震・火山性微動

・2013年 地震

・2014年 地震

・2015年 火山性微動、地震、噴煙

・2016年 地殻変動

・2018年 火山性微動、地震

・2019年 地震

・2020年 噴気、火山性微動、地殻変動

・2023年 地震

常時観測火山のひとつです。

丸山

東大雪で唯一の火山です。標高は1,692mで、整備された登山道はありません。安山岩~デイサイトの溶岩ドームと火砕岩で構成されており、山頂東側から北西方向に1.2 ㎞に渡って小爆裂火口9個と直径130~300mの爆裂火口3個があります。また、頂上西側の噴火口では活発な噴気活動があります。火山として認定されてのは新しく、1991年2月1日のことでした。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1898年 水蒸気噴火(中規模)(12月2日に噴火して第一火口を形成)

・1989年 地震活動(1~7月に丸山の北西側で地震群発。最大M4.5)

・2011年 地震多発(山頂周辺の浅い所で地震活動が活発化)

大雪山

大雪山は特定のピークの名前ではなく、北海道の中央に位置する巨大な山塊に与えられた名称です。最高峰は旭岳(2,290m)で、2,000m級の峰々で構成されています。これらの山々を含む大雪山国立公園は日本最大の面積(23万ha)で、北海道有数の観光地です。氷河期の生き残りであるナキウサギやウスバキ蝶などの生物群、 永久凍土・構造土などを観察できます。

安山岩・デイサイト からなる約20以上の成層火山や溶岩ドームで構成されており、その内の8峰は環状に配列されています。そして、その中央には約3.8万年前に形成された小型のカルデラである御鉢平があります。また、旭岳の西斜面の火口(地獄谷)には活発な噴気孔が多数あります。

約5000年前のマグマ噴火で現在の旭岳山頂部が形成され、3000~2000年前の水蒸気噴火による山体崩壊で山頂西側に馬蹄形の地獄谷火口が生じました。1000年前から水蒸気噴火が頻発し、姿見池などの小火口群ができました。最新の水蒸気噴火は約250年前以降のことです。

有史以降の火山活動の記録はありません。

火山災害は次のとおりです。

・1958年7月 火山ガスにより登山者2名が死亡

・1961年6月 火山ガスにより登山者2名が死亡

常時観測火山のひとつです。

十勝岳

十勝岳は美瑛町、上富良野町、新得町にまたがる標高2,077 mの活火山で、大雪山国立公園内の十勝岳連峰の主峰です。十勝岳連峰は主峰の十勝岳を中心にし、美瑛富士(1,881m)、美瑛岳(2,052m)、前十勝岳(1,646m)などの山々がほぼ一列に並ぶ火山群で、その山腹にはエゾマツやトドマツなどから成る亜寒帯の森林を擁しています。火山群は玄武岩~安山岩で構成されており、古期・中期・新期の火山群に区分され、十勝岳は中期の最後に形成された溶岩ドームです。

4700~3300年前に最大規模の活動があり、山体崩壊と共に爆発的な噴火が繰り返され、火砕流も発生し、グラウンド火口が形成されました。火砕流は白金温泉より下流域に、溶岩流は白金温泉まで到達しました。1000年前頃にはグラウンド火口の北西でサブプリニー式噴火が繰り返され、複数の火砕丘が形成されました。約500年前頃からは中央火口丘の活動となり、火砕丘を形成し、溶岩も流出しました 。20世紀には3回のマグマ噴火があり、1926年の噴火では大規模な火山泥流が発生しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1857年 噴火(中央火口丘から噴火)

・1887年 噴火(中央火口丘から噴火)

・1923年 溶融硫黄噴出

・1925年 噴火(中央火口丘の大噴から噴火)

・1926年 水蒸気噴火(中規模)(泥流発生)→(山体崩壊・泥流発生)→マグマ噴火、水蒸気噴火

・1927年 水蒸気噴火

・1928年 噴火、水蒸気噴火(大正火口)

・1936年 溶融硫黄噴出

・1947年 噴気

・1952年 水蒸気噴火(昭和火口形成)

・1954年 水蒸気噴火(昭和火口で小爆発、大正火口で硫黄流出)

・1956年 水蒸気噴火(昭和火口で小爆発)

・1957年 噴気口形成(昭和火口に小噴気口形成)

・1958年 水蒸気噴火(昭和火口で小爆発)

・1959年 水蒸気噴火(昭和火口で小爆発、小規模泥流)

・1961年 噴気、水蒸気噴火(大正火口の噴気活動活発)

・1962年 水蒸気噴火(中規模)、マグマ噴火(6/29に噴火し、死傷者あり。噴煙12000m)

・1968年 地震・噴煙

・1969年 地震

・1971年 噴気

・1974年 噴気

・1975年 噴気

・1983年 地震

・1984年 噴気

・1985年 泥噴出、水蒸気噴火(ごく小規模)

・1986年 地震、火山性微動

・1987年 火山性微動

・1988年 地震、火山性微動(2月〜11月)

・1988年12月10日〜1989年3月5日 水蒸気噴火(小規模)、マグマ水蒸気噴火(火砕物降下→火砕サージ・火砕流・火砕物降下、泥流)

・1989年 地震、火山性微動(6月〜12月)

・1990年 火山性微動

・1991年 火山性微動

・1992年 地震

・1994年 火山性微動

・1995年 地震、火山性微動

・1996年 地震

・1997年 地震、噴気、火山性微動

・1998年 地震、噴気、泥噴出、火口が明るく見える現象、火山性微動

・1999年 地震

・2000年 火山性微動、噴気、地震、泥噴出

・2002年 火山性微動

・2003年 火山性微動

・2004年 水蒸気噴火(ごく小規模)

・2005年 火山性微動

・2006年 火山性微動

・2007年 地殻変動、火山性微動(火口浅部で局所的な膨張)

・2008年 火山性微動

・2009年 火山性微動

・2010年 噴気、火山性微動

・2011年 火山性微動

・2012年 火口が明るく見える現象、火山性微動、地震

・2014年 地殻変動、火山性微動、地震

・2015年 地震、地殻変動、熱

・2017年 泥水噴出、熱、地震、地殻変動

・2018年 地震、火山性微動、地殻変動

・2019年 地震、地殻変動

・2020年 微弱な火映、地震、地殻変動

・2021年 噴煙、微弱な火映、熱、地震、地殻変動

・2022年 熱(溶融硫黄流出)

・2023年 地震・火山性微動、地殻変動

火山災害は次のとおりです。

・1926年5月24日 融雪型火山泥流により上富良野村と美瑛村が埋没。死者・行方不明者が144名、負傷者が209名。山林・耕地・道路・橋梁・鉄道等に甚大な被害

・1926年9月8日 噴火により火口付近で2名が行方不明

・1929年6月29日 噴石により大正火口縁の硫黄鉱山事務所が破壊され、死者が5名、負傷者が11名。降灰により道東で農地等に被害

常時観測火山のひとつです。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

気象庁ホームページ

コメント