- はじめに

- 日本に上陸・接近した台風 1966年

- 1966年 台風第14号(上陸)

- 1966年 台風第15号(上陸)

- 1966年 台風第19号(上陸)

- 1966年 台風第24号(上陸)

- 1966年 台風第26号(上陸)

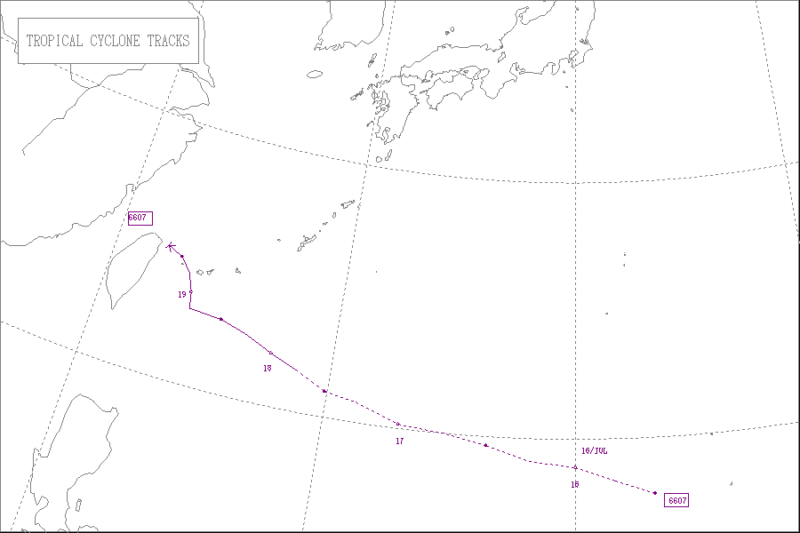

- 1966年 台風第2号(接近)

- 1966年 台風第3号(接近)

- 1966年 台風第4号(接近)

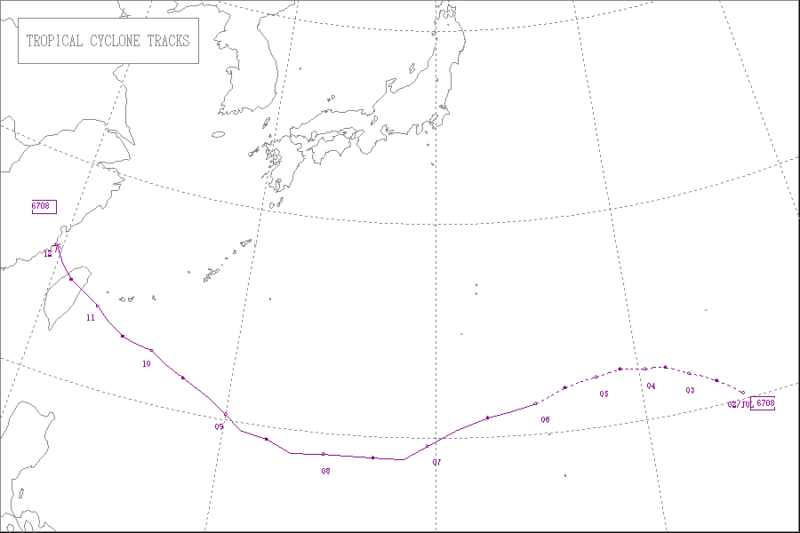

- 1966年 台風第7号(接近)

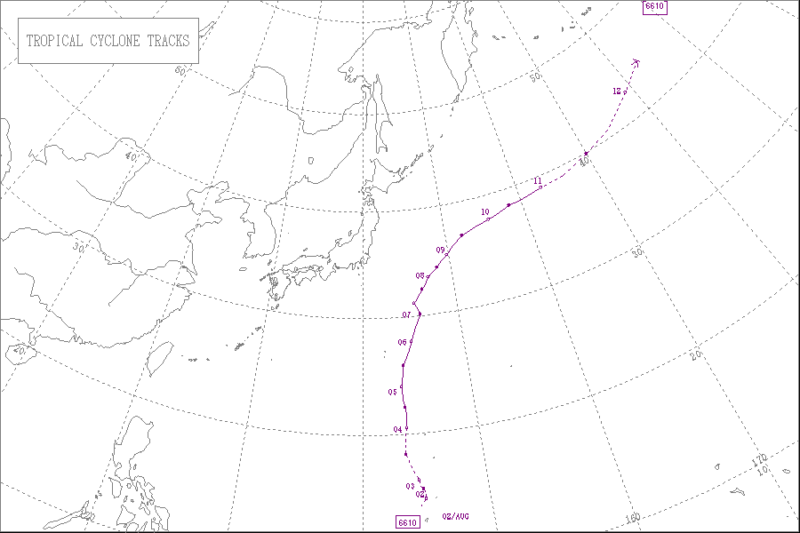

- 1966年 台風第10号(接近)

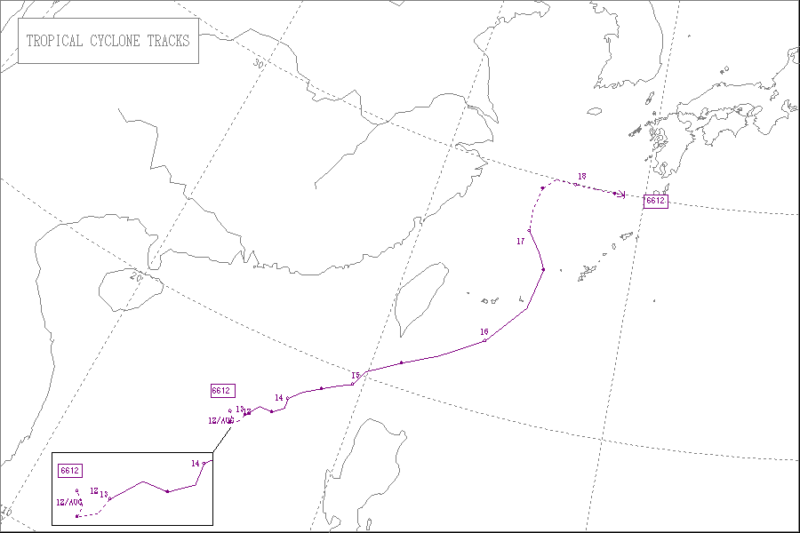

- 1966年 台風第12号(接近)

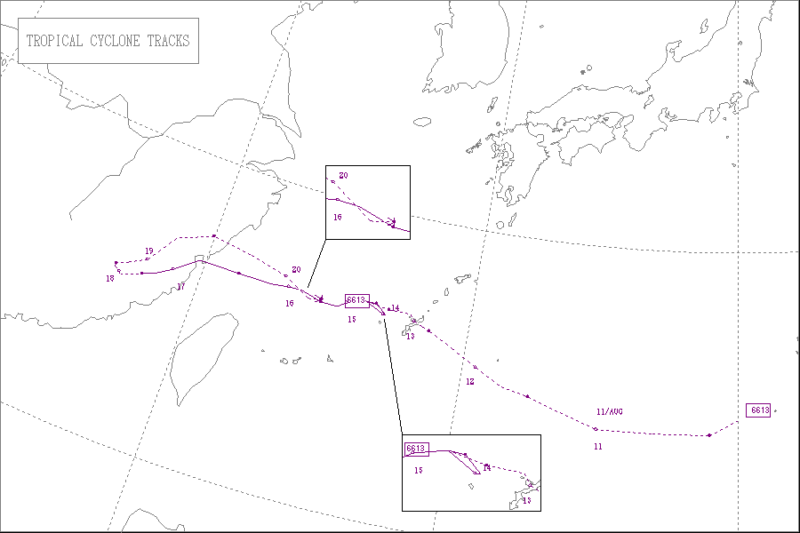

- 1966年 台風第13号(接近)

- 1966年 台風第16号(接近)

- 1966年 台風第17号(接近)

- 1966年 台風第18号(接近) 第2宮古島台風

- 1966年 台風第21号(接近)

- 1966年 台風第25号(接近)

- 1966年 台風第27号(接近)

- 1966年 台風第28号(接近)

- 日本に上陸・接近した台風 1967年

- 日本に上陸・接近した台風 1968年

- 日本に上陸・接近した台風 1969年

- 日本に上陸・接近した台風 1970年

- まとめ

はじめに

天気予報やニュースで「台風の上陸」や「台風の接近」というワードを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

「台風の上陸」は、台風の中心が完全に本土(北海道、本州、四国、九州の4島)の陸上に達したことを言います。なお、台風の中心が小さい島や小さい半島を横切って短時間で再び海上に出る場合は、「台風の上陸」ではなく、「台風の通過」と言います。

一方、「台風の接近」は、台風の中心が、ある地点から300km以内に入ることを言い、「日本本土への接近」と言う場合は、北海道・本州・四国・九州のいずれかへの接近を指します。

年間の台風の平年値(1991年~2020年の30年平均)は、発生数が25.1個、接近数が11.7個、上陸数が3.0個です。

この記事では1966年〜1970年に日本に上陸もしくは接近した台風についてまとめます。

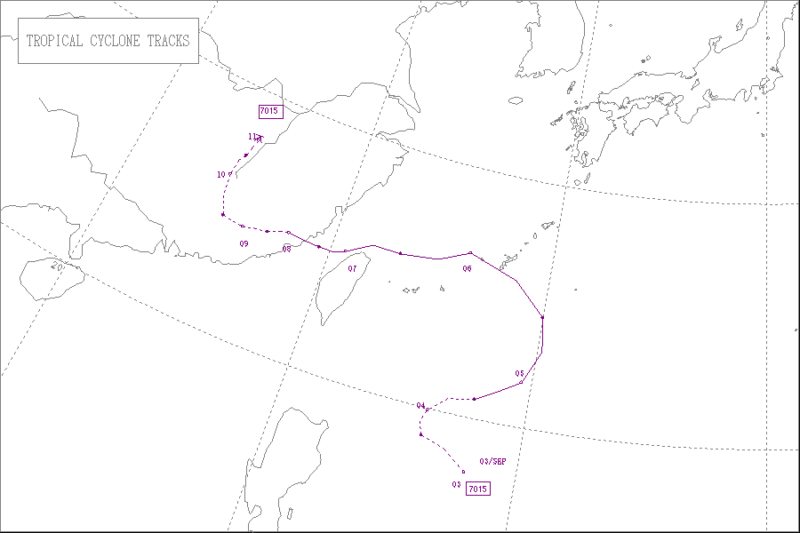

日本に上陸・接近した台風 1966年

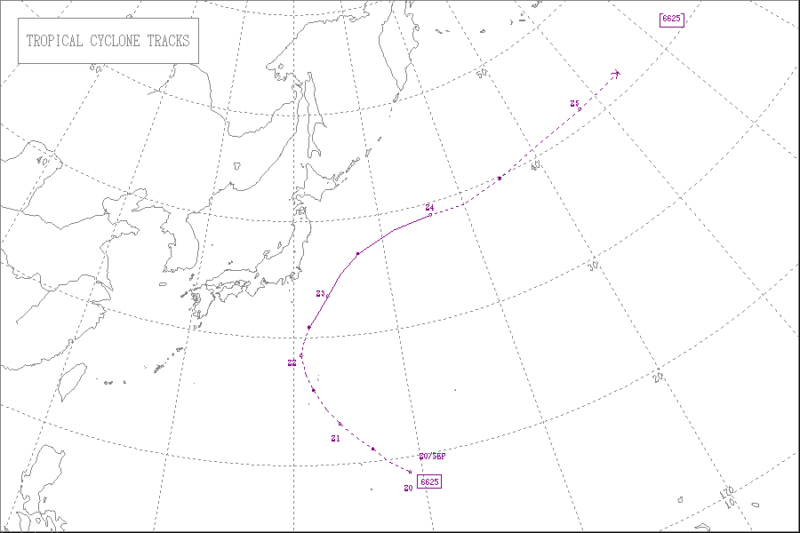

1966年は台風の発生数が35個、接近数が14個、上陸数が5個でした。

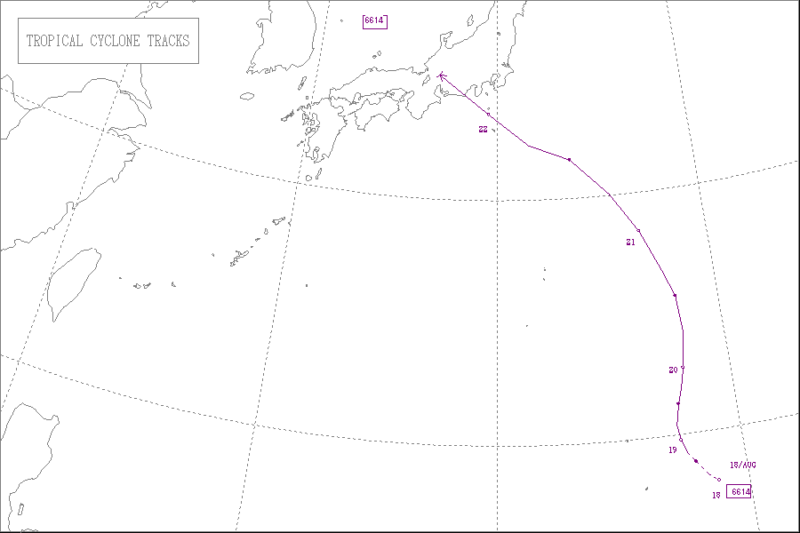

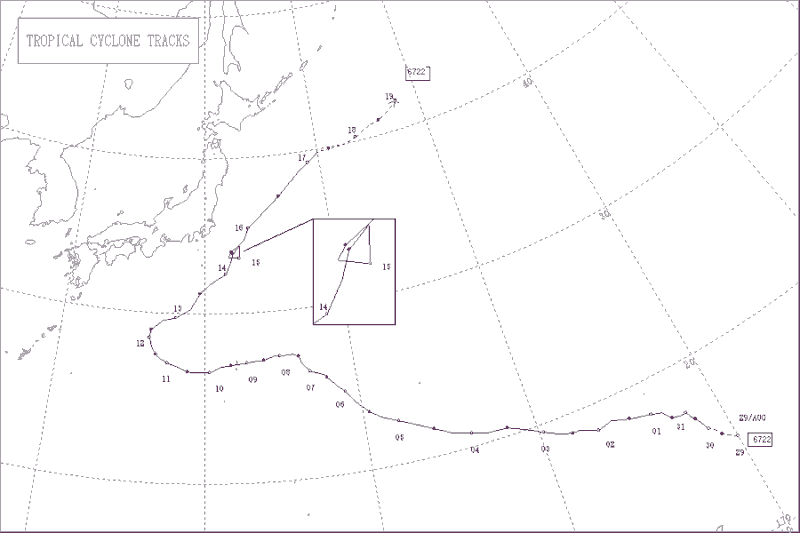

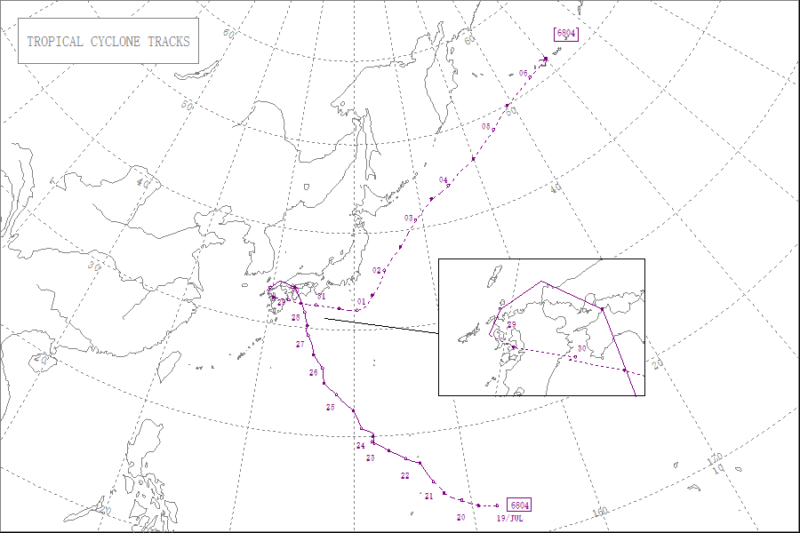

1966年 台風第14号(上陸)

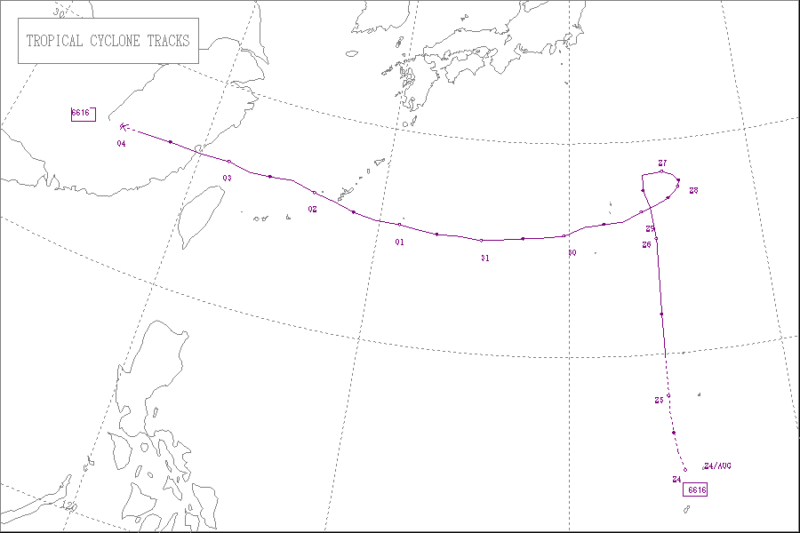

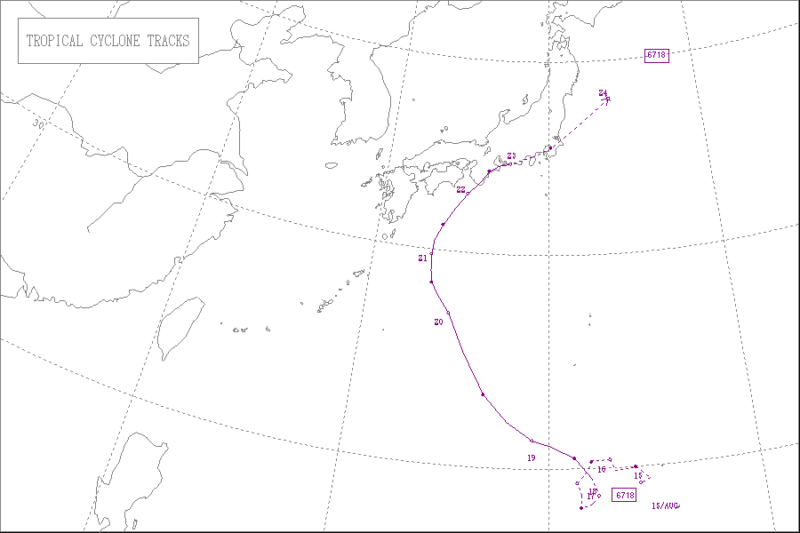

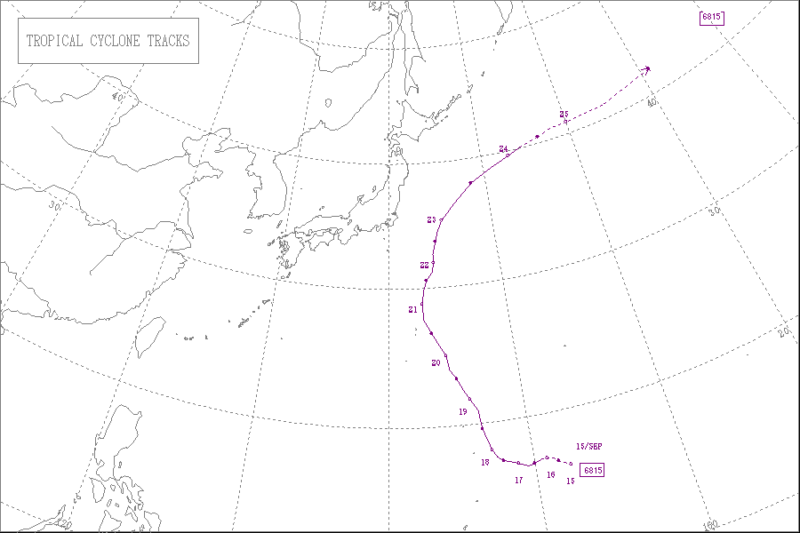

1966年の台風第14号は、8月19日3時に発生し、8月22日15時に消滅しました。最低気圧は975hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

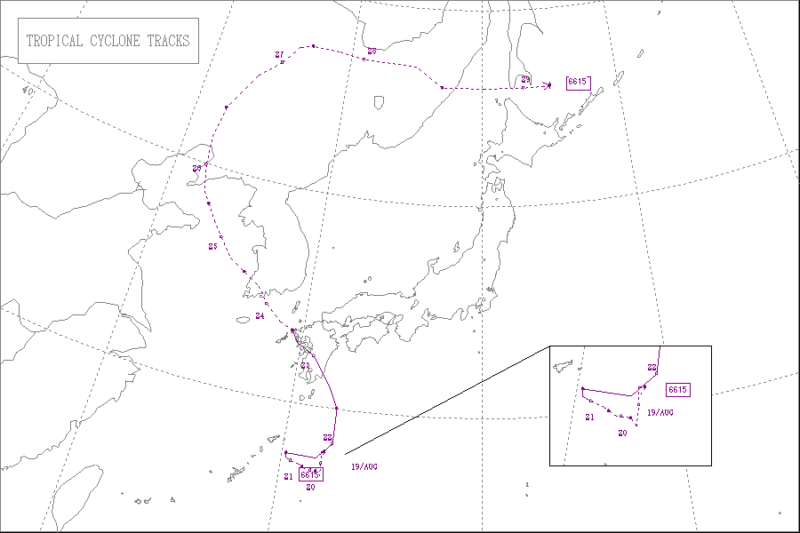

1966年 台風第15号(上陸)

1966年の台風第15号は、8月21日9時に発生し、8月23日21時に消滅しました。最低気圧は970hPaでした。

この台風は8月23日7時頃に宮崎市付近に上陸し、9時に人吉市付近を通り、12時には温泉岳付近を通過し、五島列島の北部に達して熱帯低気圧になりました。

この台風による日本での被害はありませんでした。

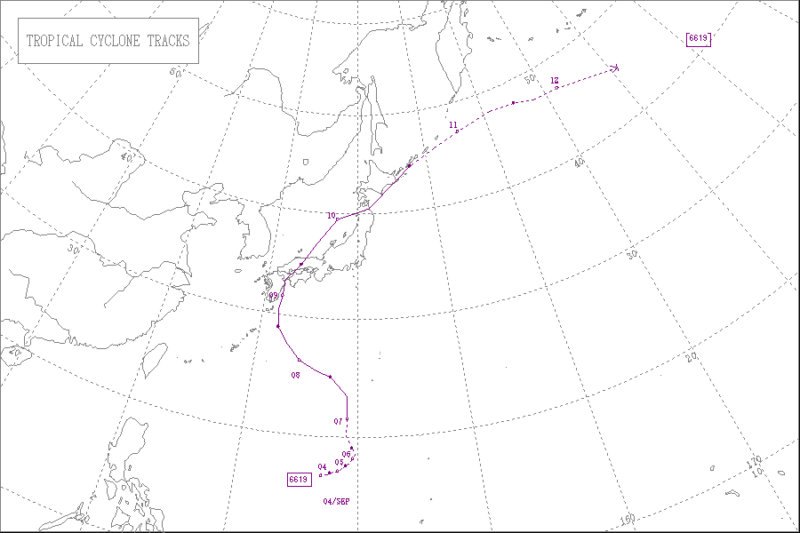

1966年 台風第19号(上陸)

1966年の台風第19号は、9月7日9時に発生し、9月10日21時に消滅しました。最低気圧は980hPaでした。

この台風は9月9日に九州の東海上を進み、豊後水道を経て伊予灘に達し、21時前に広島県東部に上陸し、夜半頃に日本海に抜けました。そして、10日12時過ぎに秋田県に再上陸し、北海道南東岸に沿って北東進して21時に択捉島付近で温帯低気圧になりました。

この台風により大分県で大雨による被害があり、死者が7人、負傷者が4人、住家の全壊が6棟、半壊が7棟、流失が1棟、一部破損が25棟、床上浸水が2,158棟、床下浸水が5,779棟でした。

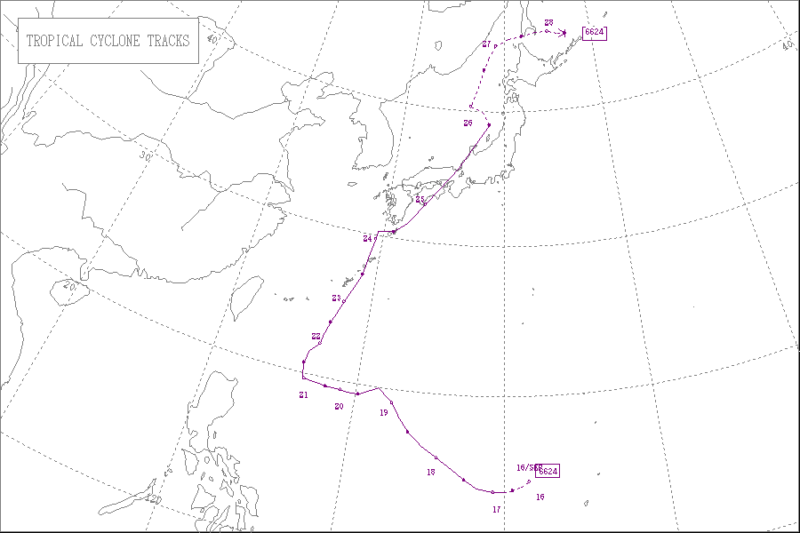

1966年 台風第24号(上陸)

1966年の台風第24号は、9月17日3時に発生し、9月25日21時に消滅しました。最低気圧は978hPaでした。

この台風は9月23日朝に沖縄の南およそ100kmの海上に達し、24日15時に鹿児島市の南西130kmの海上に達し、大隅海峡を通り足摺岬の東岸をかすめて25日10時頃に安芸市付近に上陸しました。そして、四国地方東部、近畿地方北部を通り、能登半島を経て日本海に抜け、25日18時に消滅しました。また25日15時に台風が若狭湾にあったときに新潟県高田市の北方に副低気圧が発生し、この副低気圧は日本海を北上して宗谷海峡を通り、29日3時に千島列島で消滅しました。

台風第26号の影響もあり西日本から東日本の広い範囲で被害があり、死者・行方不明者が318人、負傷者が976、住家の全壊が2,493棟、半壊が9,168棟、流失が73棟、一部破損が61,412棟、全焼が16棟、半焼が4棟、床上浸水が9,331棟、床下浸水が44,270棟でした。

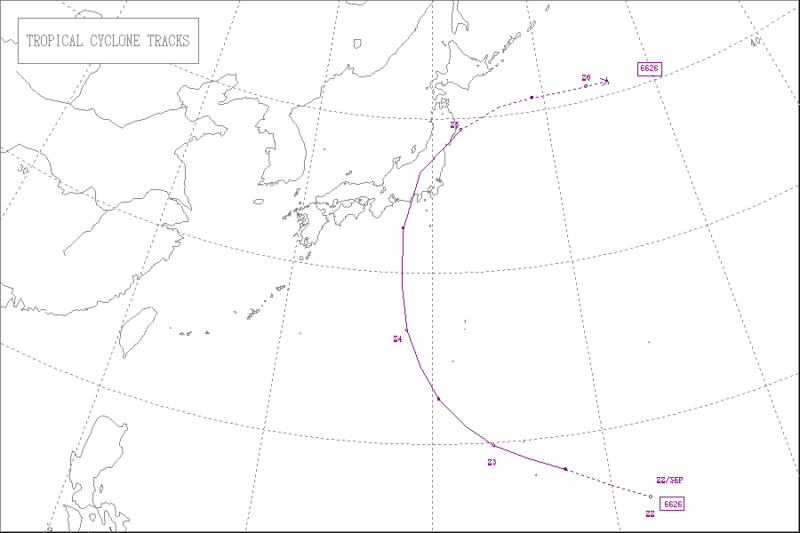

1966年 台風第26号(上陸)

1966年の台風第26号は、9月22日21時に発生し、9月25日9時に消滅しました。最低気圧は960hPaでした。

この台風は、9月21日にサイパン島の北東350kmで台風となり24日夜半過ぎに静岡県御前崎の西方に上陸し、甲府市付近、会津若松市付近を通過し、25日9時に三陸沖に抜けて温帯低気圧になりました。御前崎では最大風速33.0m/s、最大瞬間風速50.5m/sを観測し、静岡県の北部から山梨県にかけての山間部と栃木県北部の山間部では、1時間に60~100mmの大雨となり、期間降水量も200~400mmの大雨となりました。

この台風の最大瞬間風速は富士山(静岡県)で91.0m/s(歴代第1位)でした。

この台風により関東地方を中心に大雨・強風による被害があり、死者・行方不明者が145人、負傷者が623人、住家の全壊が1,257棟、半壊が7,108棟、一部損壊が81,868棟、床上浸水が4,309棟、床下浸水が27,252棟などでした。

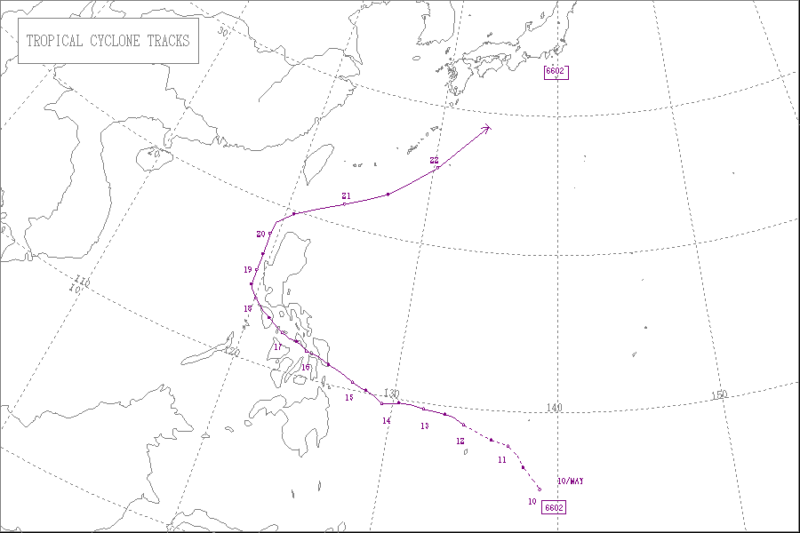

1966年 台風第2号(接近)

1966年の台風第2号は、5月12日9時に発生し、5月22日15時に消滅しました。最低気圧は972hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

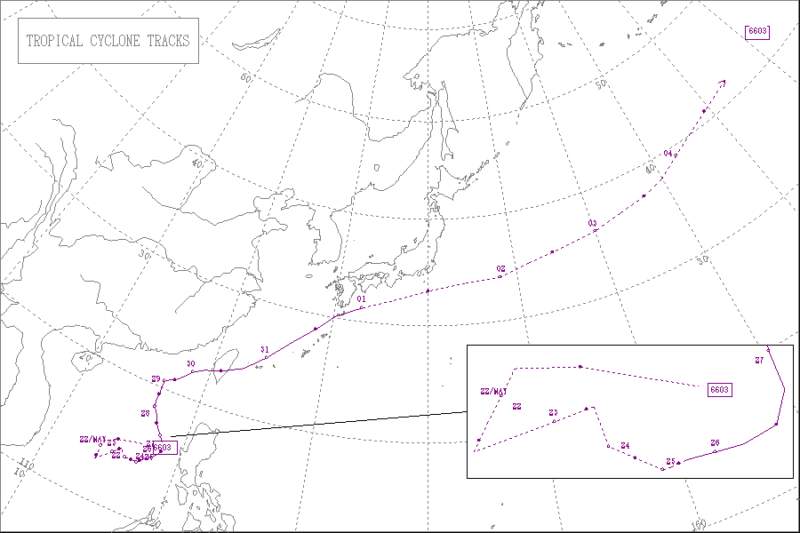

1966年 台風第3号(接近)

1966年の台風第3号は、5月26日3時に発生し、6月1日9時に消滅しました。最低気圧は974hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

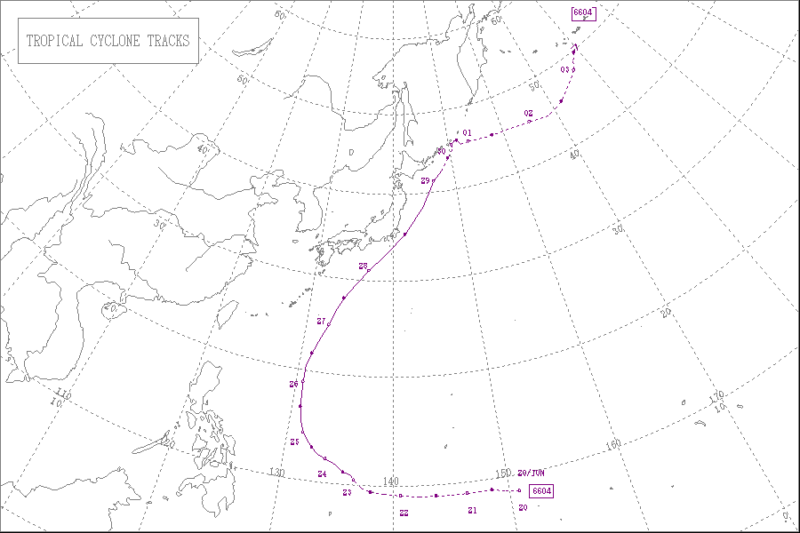

1966年 台風第4号(接近)

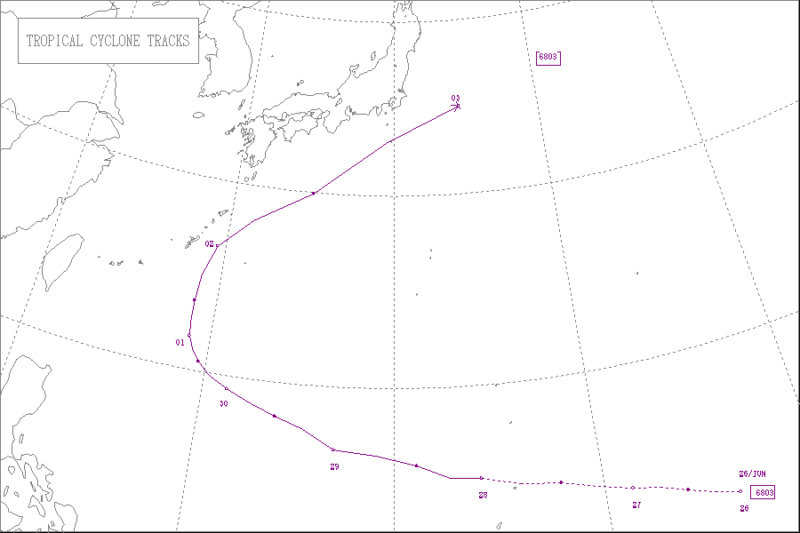

1966年の台風第4号は、6月23日15時に発生し、6月29日15時に消滅しました。最低気圧は880hPaでした。

この台風により東海・関東・北陸で大雨による被害があり、死者が61人、負傷者が91人、住家の全壊が103棟、半壊が120棟、流失が3棟、一部破損が144棟、床上浸水が24,260棟、床下浸水が97,281棟でした。

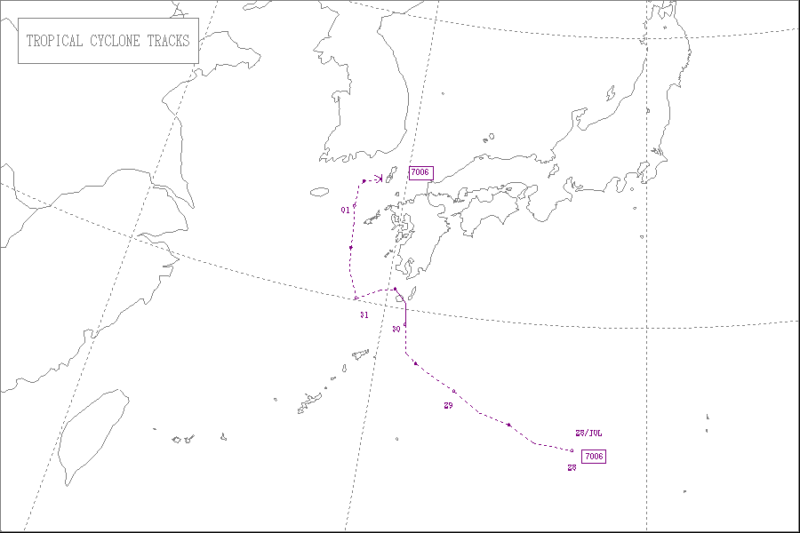

1966年 台風第7号(接近)

1966年の台風第7号は、7月18日3時に発生し、7月20日3時に消滅しました。最低気圧は996hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第10号(接近)

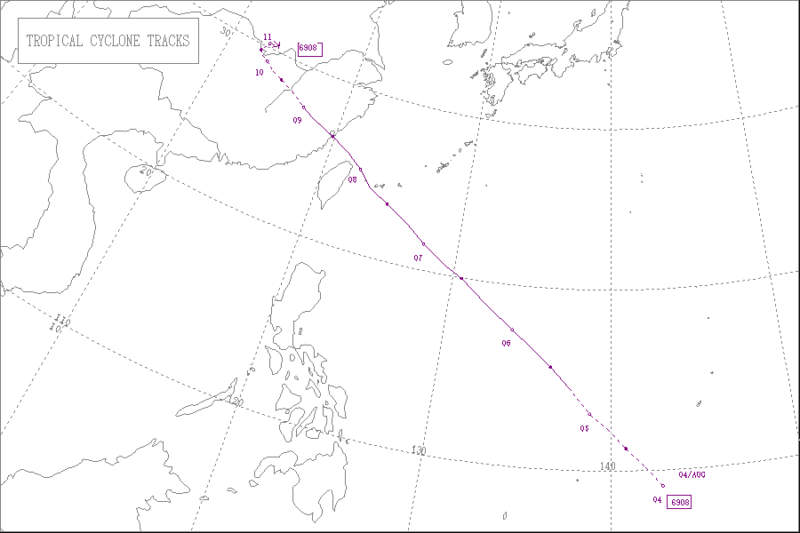

1966年の台風第10号は、8月4日9時に発生し、8月11日9時に消滅しました。最低気圧は980hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第12号(接近)

1966年の台風第12号は、8月13日9時に発生し、8月17日9時に消滅しました。最低気圧は985hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第13号(接近)

1966年の台風第13号は、8月14日3時に発生し、8月17日21時に消滅しました。最低気圧は985hPaでした。

この台風により九州南部・四国・紀伊半島で大雨による被害があり、死者・行方不明者が39人、負傷者が22人、住家の全壊が17棟、半壊が22棟、流失が4棟、一部破損が31棟、床上浸水が3,043棟、床下浸水が16,099棟でした。

1966年 台風第16号(接近)

1966年の台風第16号は、8月25日15時に発生し、9月4日3時に消滅しました。最低気圧は938hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第17号(接近)

1966年の台風第17号は、8月29日9時に発生し、8月31日9時に消滅しました。最低気圧は986hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第18号(接近) 第2宮古島台風

1966年の台風第18号(第2宮古島台風)は8月31日にグアム島の西海上で発生し、9月5日9時頃に宮古島に達し、この頃最も発達しました。その後も北西に進み、7日9時前に中国大陸に上陸し、21時には弱い熱帯低気圧に変わりました。

9月5日9時において中心気圧が918hPaの最低気圧となり、中心付近の最大風速は65m/s、25m/sの暴風半径は南側200km、北側250kmになりました。宮古島(沖縄県平良市)では最大風速が60.8m/s(歴代の第2位)、最大瞬間風速が85.3m/s(歴代の第2位)でした。

この台風による主な被害は、負傷者が41人、住家の全壊が2,848棟、半壊が4,917棟、床上浸水が10棟、床下浸水が20棟でした。

1966年 台風第21号(接近)

1966年の台風第21号は、9月12日3時に発生し、9月18日9時に消滅しました。最低気圧は945hPaでした。

前線を台風から変わった温帯低気圧が通過したため、京阪神や中部地方で大雨による被害があり、床上浸水が12棟、床下浸水が27,593棟でした。

1966年 台風第25号(接近)

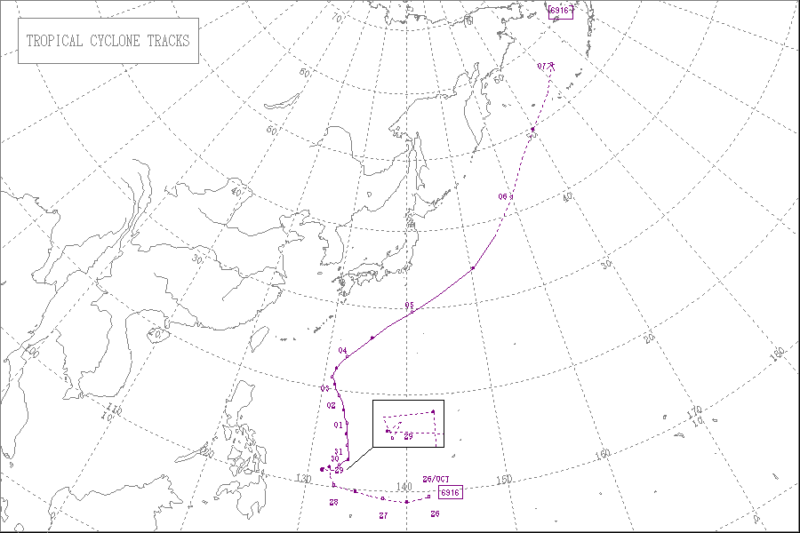

1966年の台風第25号は、9月22日21時に発生し、9月24日9時に消滅しました。最低気圧は990hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第27号(接近)

1966年の台風第27号は、9月22日21時に発生し、9月29日21時に消滅しました。最低気圧は976hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1966年 台風第28号(接近)

1966年の台風第28号は、10月2日9時に発生し、10月2日15時に消滅した短命の台風でした。最低気圧は1004hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

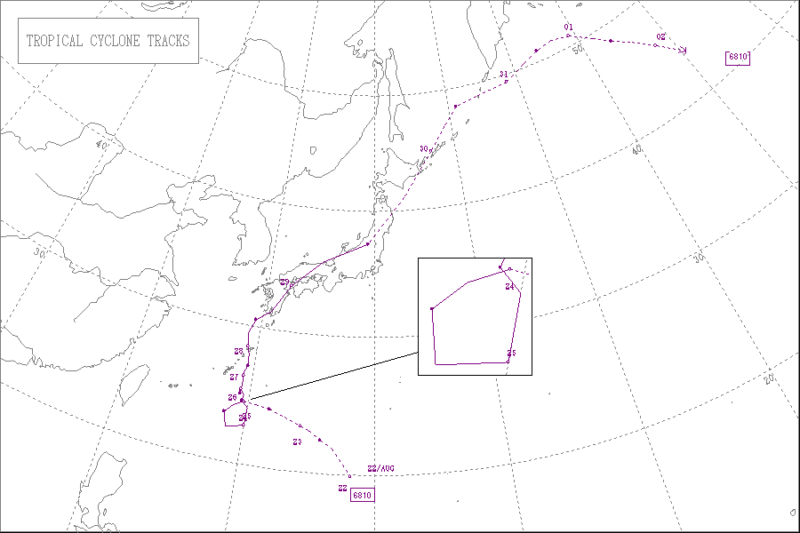

日本に上陸・接近した台風 1967年

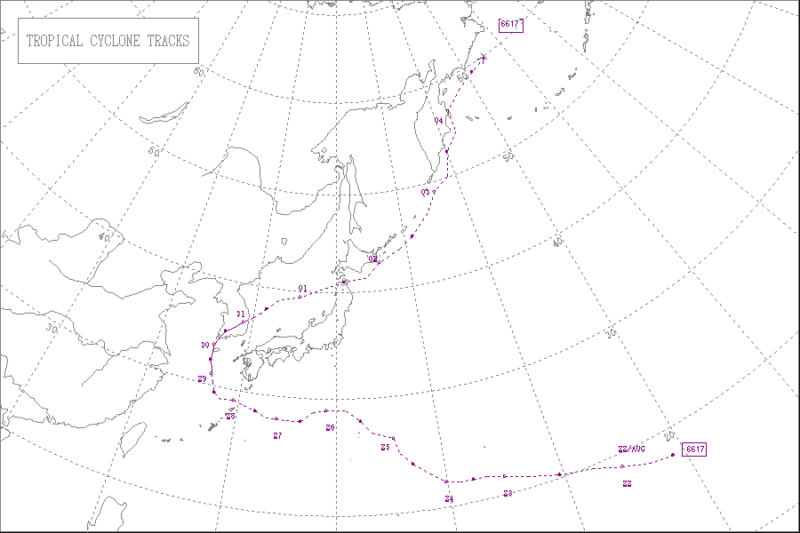

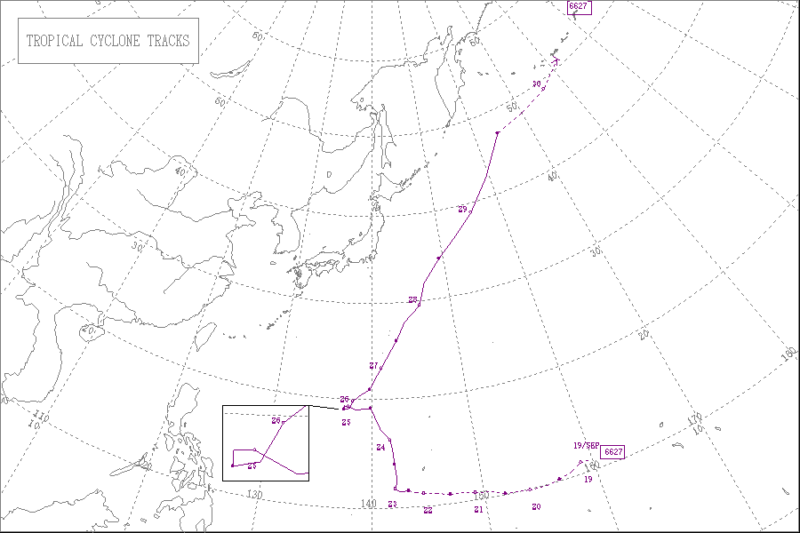

1967年は台風の発生数が39個、接近数が10個、上陸数が3個でした。

1967年 台風第15号(上陸)

1967年の台風第15号は、8月12日15時に発生し、8月13日9時に消滅しました。最低気圧は988hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1967年 台風第18号(上陸)

1967年の台風第18号は、8月18日15時に発生し、8月23日9時に消滅しました。最低気圧は980hPaでした。

この台風は8月22日14時頃に和歌山県串本町に上陸し、三重県南部を通過して志摩半島の北部から海上に出て渥美半島の南岸をかすめながら北東進し、23日6時に熱帯低気圧になりました。この熱帯低気圧は23日8時頃に浜名湖の西に上陸し、関東地方の南部を通り、24日3時に鹿島灘に抜け、24日15時に三陸東方海上で消滅しました。

台風が上陸した東海地方を中心に被害があり、負傷者が5人、住家の一部破損が25棟、床上浸水が7棟、床上浸水が5棟、床下浸水が205棟でした。

1967年 台風第34号(上陸)

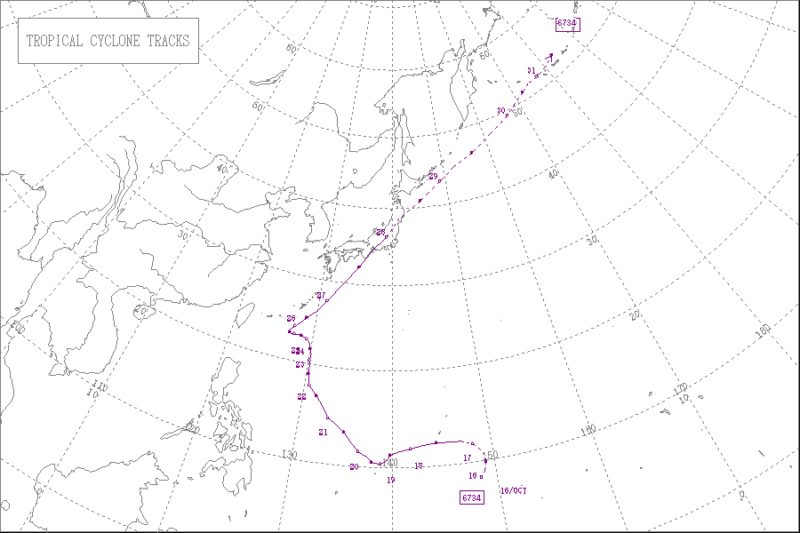

1967年の台風第34号は、10月17日15時に発生し、10月28日9時に消滅しました。最低気圧は950hPaでした。

この台風は10月28日早朝に志摩半島をかすめて渥美湾を通り、3時半すぎに愛知県南部に上陸しました。台風は上陸後に分裂し、28日9時に佐渡付近(副低気圧)、関東北部、関東東方海上(副低気圧)に中心を持つ温帯低気圧になりました。これら分裂した低気圧は29日3時に根室の南東海上で一つにまとまり、千島列島の東側を北進して去りました。

この台風により西日本と東日本で被害があり、死者・行方不明者が47人、負傷者が41人、住家の全壊が99棟、半壊が279棟、全焼が8棟、一部破損が2,573棟、床上浸水が3,152棟、床下浸水が23,690棟でした。

1967年 台風第4号(接近)

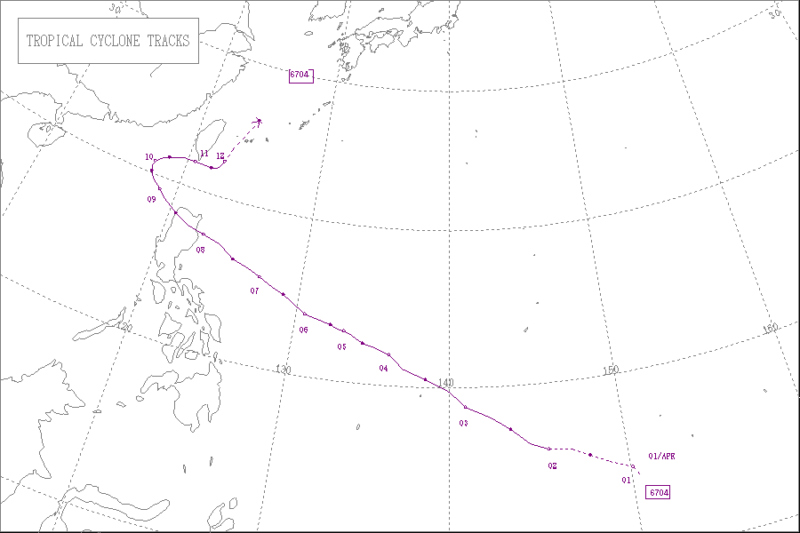

1967年の台風第4号は、4月2日9時に発生し、4月12日9時に消滅しました。最低気圧は930hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

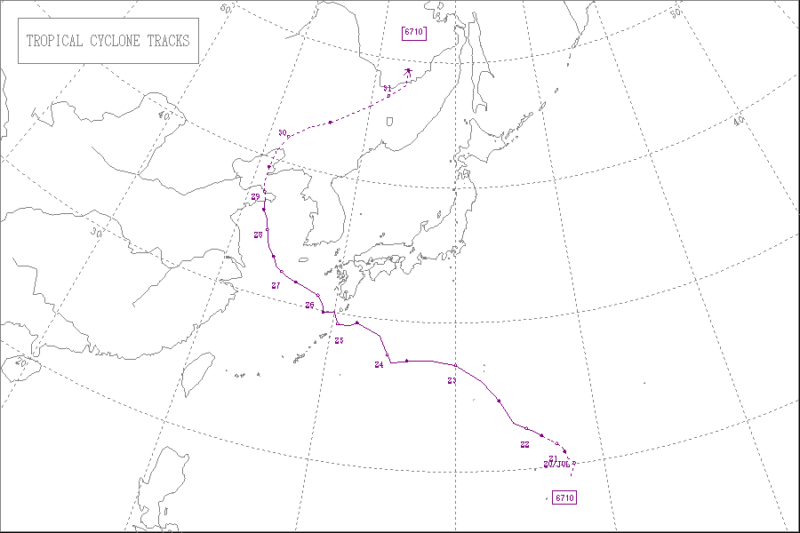

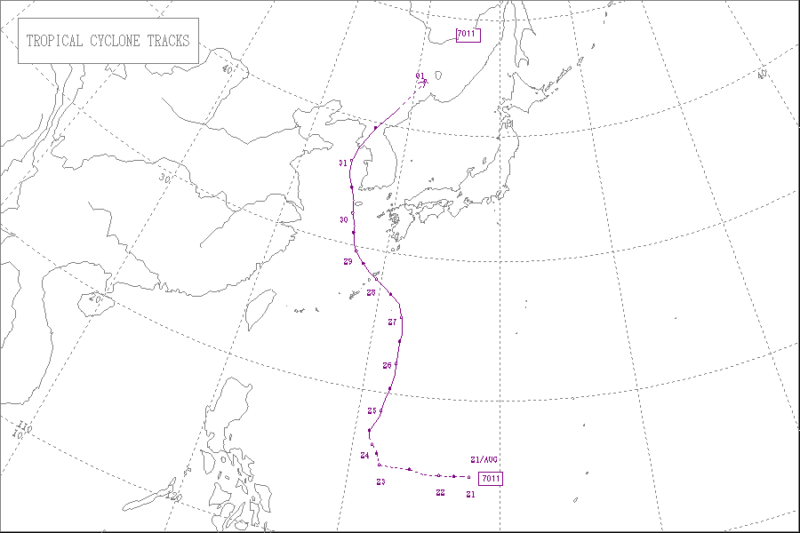

1967年 台風第7号(接近) 昭和42年7月豪雨

1967年の台風第7号は、7月2日15時に発生し、7月8日9時に消滅しました。最低気圧は980hPaでした。

前線と台風の影響で西日本の広い範囲で被害があり、死者・行方不明者が371人、負傷者が618人、住家の全壊が901棟、半壊が1,365棟、流失が175棟、一部破損が1,315棟、床上浸水が51,353棟、床下浸水が250,092棟でした。昭和42年7月豪雨と名付けられた災害です。

1967年 台風第8号(接近)

1967年の台風第8号は、7月6日9時に発生し、7月12日9時に消滅しました。最低気圧は960hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1967年 台風第10号(接近)

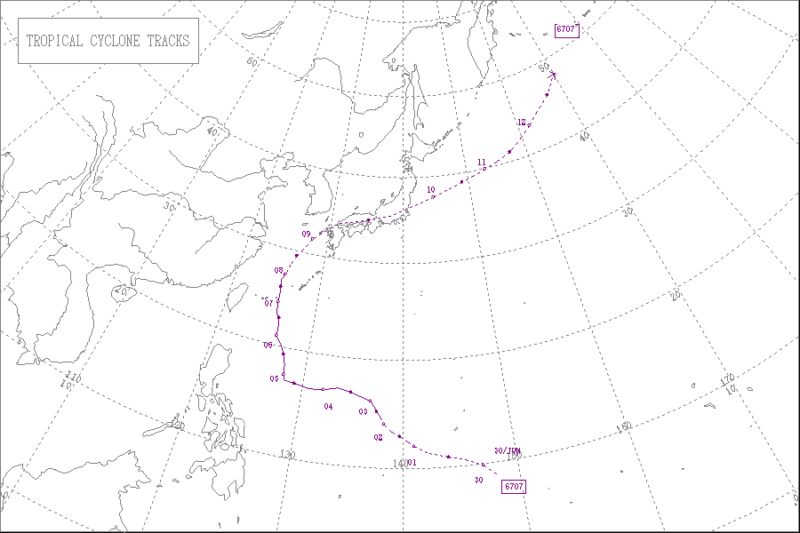

1967年の台風第10号は、7月21日21時に発生し、7月29日3時に消滅しました。最低気圧は975hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

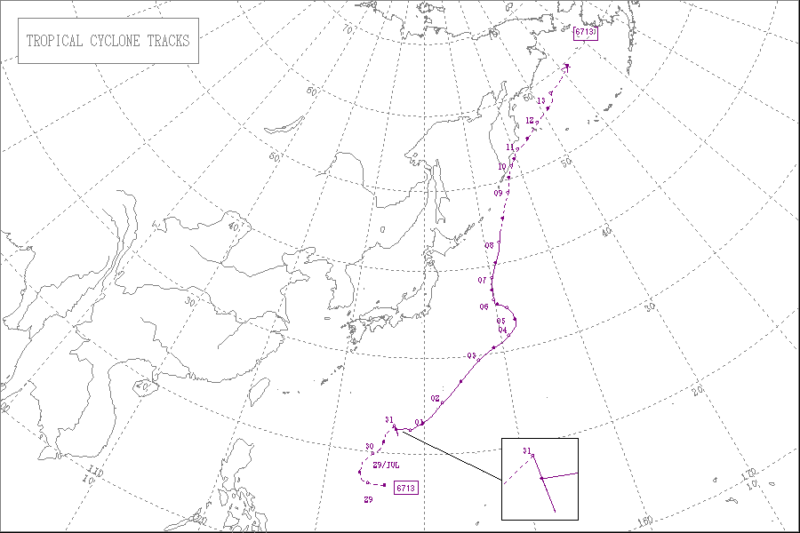

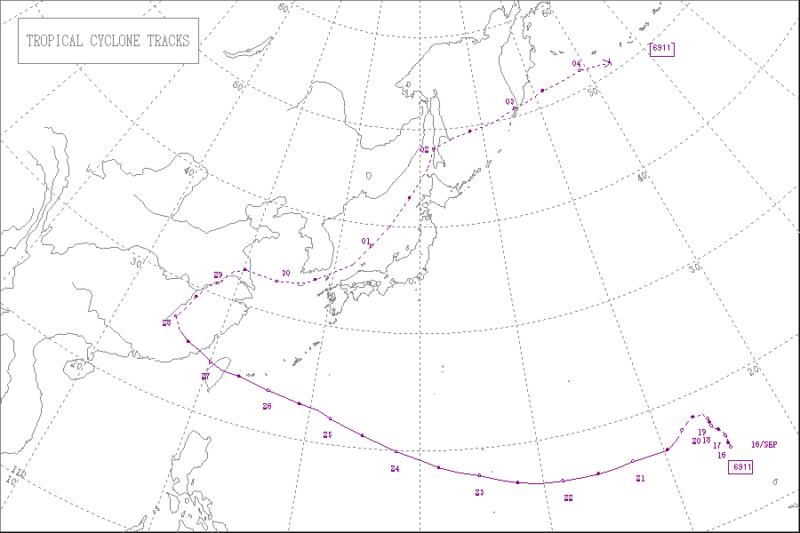

1967年 台風第13号(接近)

1967年の台風第13号は、7月31日9時に発生し、8月8日15時に消滅しました。最低気圧は975hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

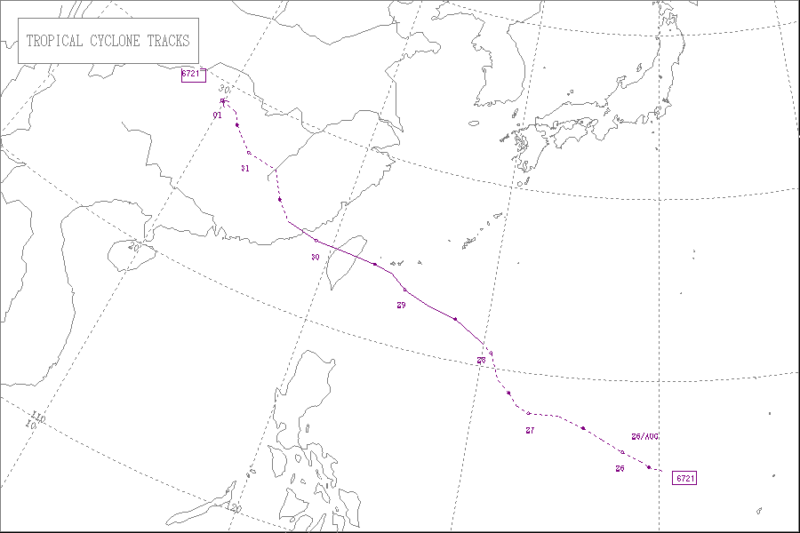

1967年 台風第21号(接近)

1967年の台風第21号は、8月28日15時に発生し、8月30日15時に消滅しました。最低気圧は990hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

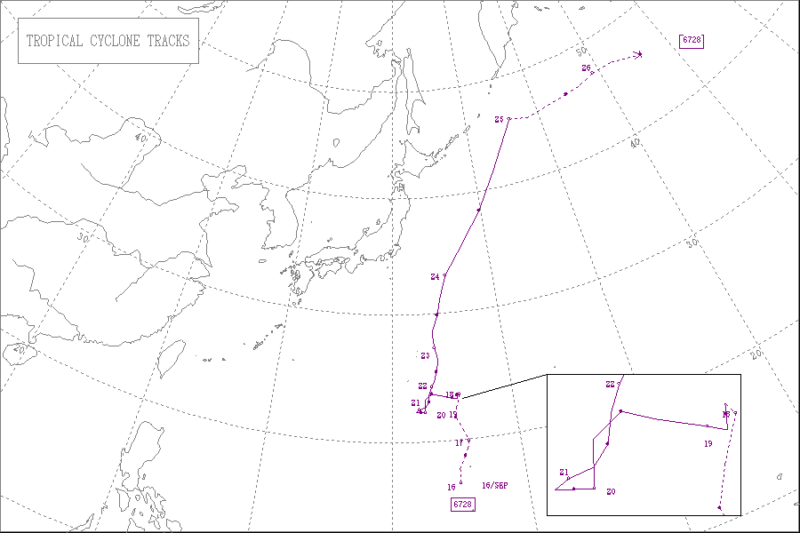

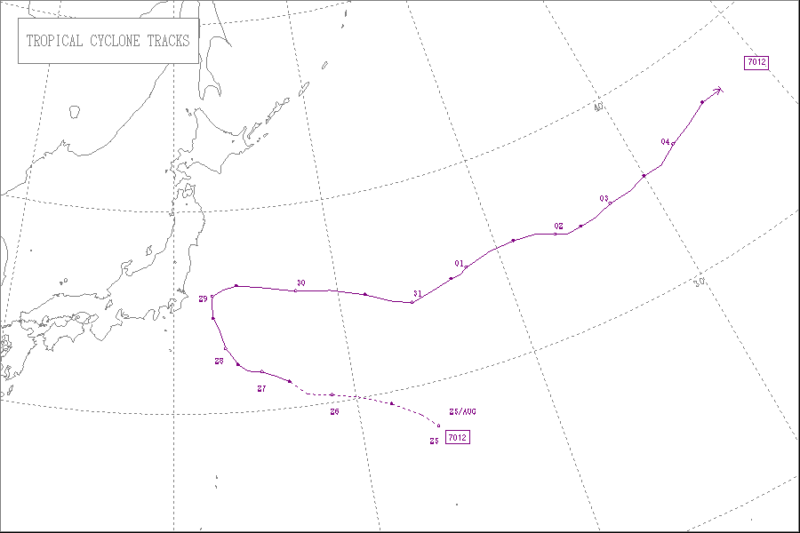

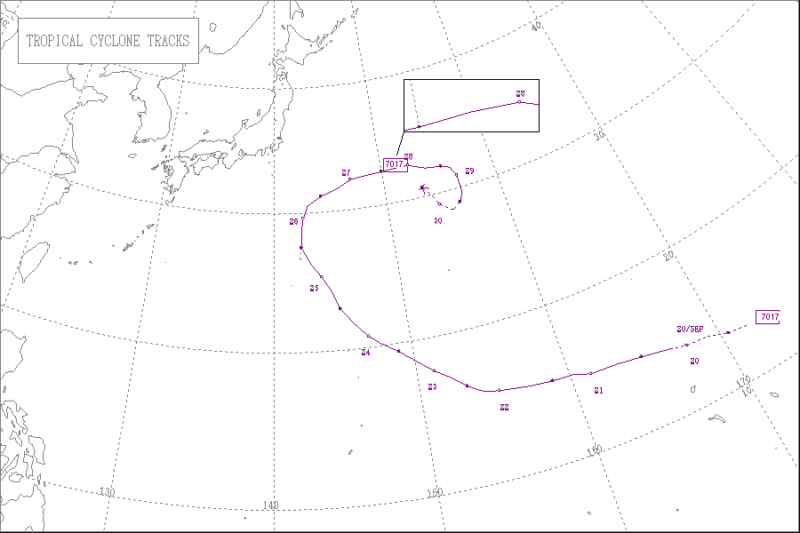

1967年 台風第22号(接近)

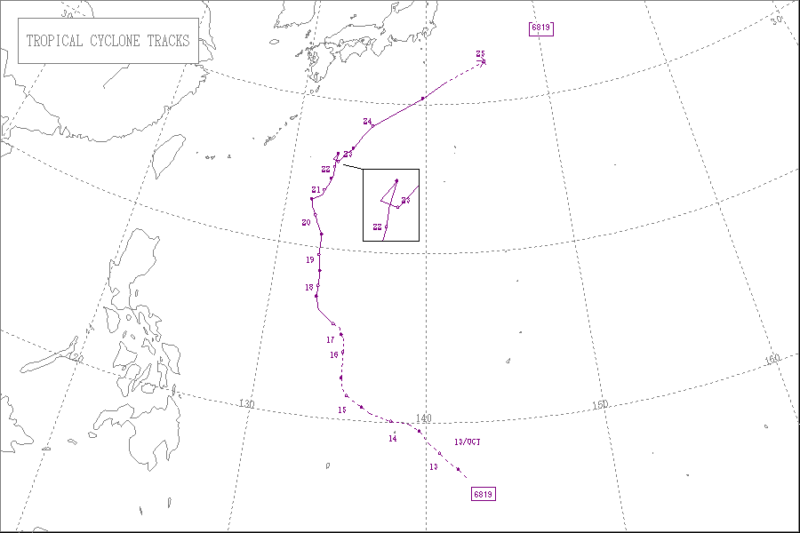

1967年の台風第22号は、8月29日9時にウェーク島(ハワイとグアムの中間にあるアメリカ領のV字形環礁)の南東580kmで発生した熱帯低気圧が8月30日9時に台風となり、9月7日21時に父島の東およそ450kmの海上に、11日9時に父島の西方およそ400kmの海上に達した後、台風第24号と台風第25号と互いに干渉することにより複雑な動きをしました。15日3時には八丈島の東方で進路を南に変えて右回りの小さなループを描いた後に再び北東へ進み、17日15時にウルップ島(千島列島)の南およそ600kmの海上で温帯低気圧になりました。寿命は18.25日で歴代4位の長寿命台風でした。

この台風の最低気圧は920hPaで、中心付近の最大風速は70m/sでした。

この台風により関東・東海の太平洋側で被害があり、死者・行方不明者が1人、住家の全壊が4棟、半壊が8棟、一部破損が37棟、床上浸水が20棟、床下浸水が1262棟でした。

1967年 台風第28号(接近)

1967年の台風第28号は、9月18日15時に発生し、9月25日9時に消滅しました。最低気圧は962hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1967年 台風第31号(接近)

1967年の台風第31号は、9月28日21時に発生し、10月1日9時に消滅しました。最低気圧は992hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1967年 台風第37号(接近)

1967年の台風第37号は、11月9日15時に発生し、11月19日9時に消滅しました。最低気圧は910hPaでした。

この台風により沖縄で暴風になり、床上浸水が69棟、床下浸水が39棟の被害がありました。

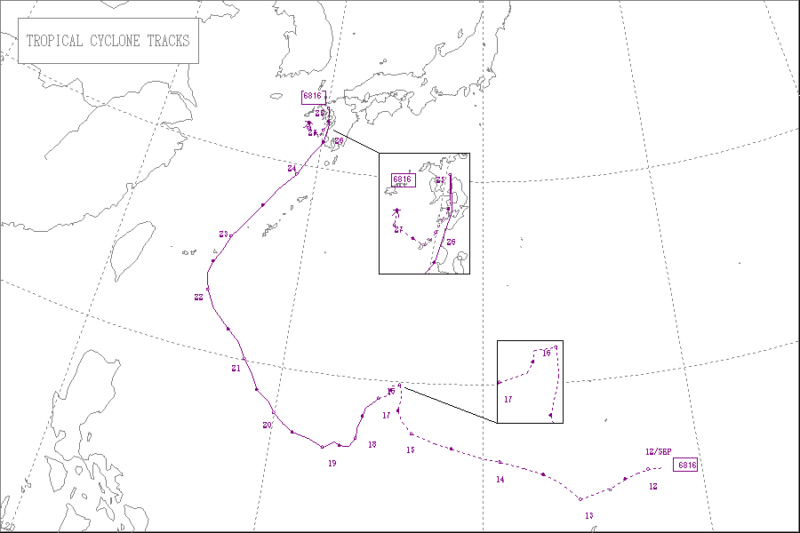

日本に上陸・接近した台風 1968年

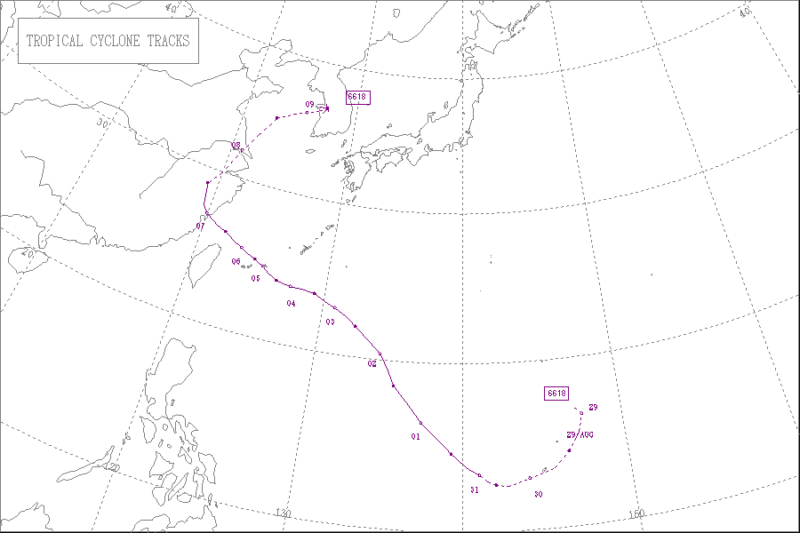

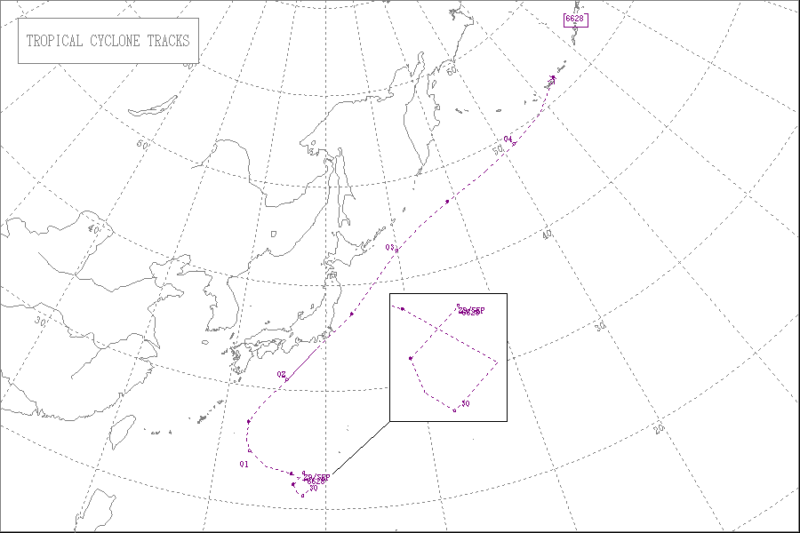

1968年は台風の発生数が27個、接近数が7個、上陸数が3個でした。

1968年 台風第4号(上陸)

1968年の台風第4号は、7月21日9時に発生し、7月29日15時に消滅しました。最低気圧は925hPaでした。

この台風は7月28日19時30分頃に高知県須崎市付近に上陸し、四国を横断して21時頃に安芸灘付近で中心が2つに分裂し、その一つは中国地方を斜走して29日1時頃に島根県浜田市付近から日本海に抜けて3時に山陰沖で消滅しました。本体であるもう一つの中心は29日3時頃から進路を南西に変えて15時に長崎市の北西およそ40kmで熱帯低気圧となり、進路を東に変えて九州を横断して四国の南沖から鳥島の北方海上を経て北東に進路を変え、アリューシャン方面に去りました。

この台風により四国・中国地方などで被害があり、死者・行方不明者が8人、負傷者が2人、住家の全壊が3棟、半壊が2棟、流失が1棟、一部破損が47棟、床上浸水が330棟、床下浸水が9,028棟でした。

1968年 台風第10号(上陸)

1968年の台風第10号は、8月24日9時に発生し8月29日21時に消滅しました。最低気圧は980hPaでした。

この台風は8月29日2時頃に薩摩半島に上陸し、九州を北東に縦断し、9時に周防灘、15時に若狭湾付近、21時に東北地方南部に達して温帯低気圧になりました。台風が日本を縦断中にしばしばその前面に副低気圧が発生したため、台風の中心付近よりもその周辺部で強風が吹きました。

この台風により四国・近畿・中部地方や東北北部で被害があり、死者・行方不明者が35人、負傷者が60人、住家の全壊が89棟、半壊が92棟、流失が1棟、一部破損が67棟、床上浸水が2,004棟、床下浸水が22,382棟でした。

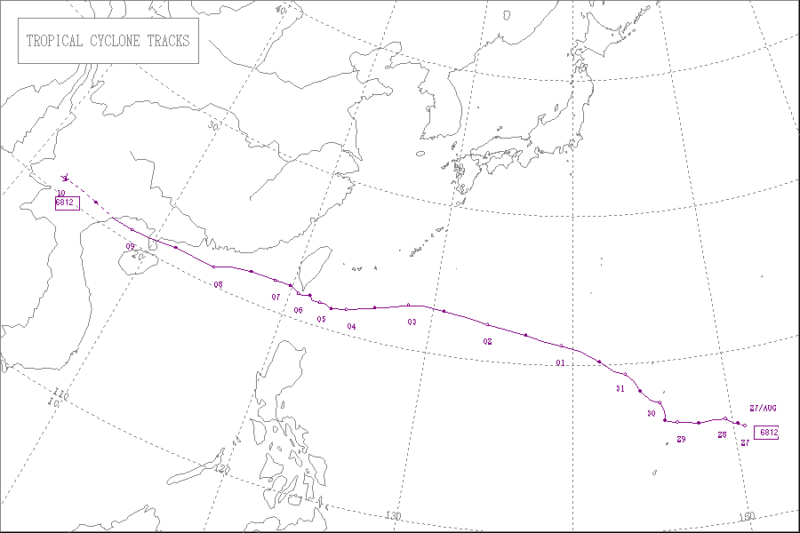

1968年 台風第16号(上陸) 第3宮古島台風

1968年の台風第16号は、9月17日9時に発生し、9月25日15時に消滅しました。最低気圧は930hPaでした。

この台風は9月22日夜半頃に宮古島付近を通過し、23日14時頃に久米島の西方を、24日15時に草垣島と臥蛇島の間を通り、22時頃に鹿児島県北西部から九州へ上陸しました。そして、25日9時には佐賀県付近で反転して南に進み、12時に長崎県東部で熱帯低気圧となり、再び九州の西岸沖を北上し、28日3時に長崎県福江島の南方海上において消滅しました。

この台風で宮古島では最大風速54.3m/s(最大瞬間風速79.8m/s)を観測し、第3宮古島台風と名付けられています。

また、鹿児島では高潮による被害も発生し、死者・行方不明者が12人、負傷者が80人、住家の全壊が942棟、半壊が2,537棟、一部破損が2,196棟、床上浸水が2,970棟、床下浸水が12,352棟でした。

1968年 台風第2号(接近)

1968年の台風第2号は、5月31日21時に発生し、6月6日9時に消滅しました。最低気圧は950hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1968年 台風第3号(接近)

1968年の台風第3号は、6月28日9時に発生し、7月3日9時に消滅しました。最低気圧は935hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1968年 台風第7号(接近)

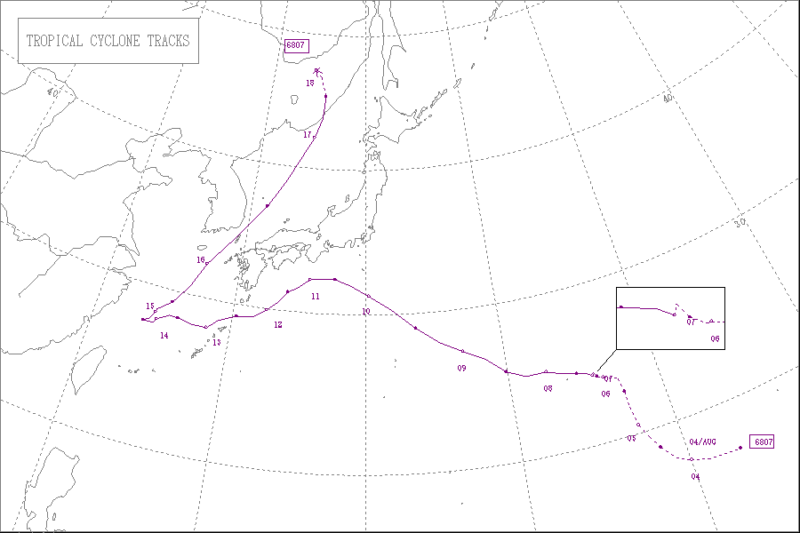

1968年の台風第7号は、8月7日9時に発生し、8月17日21時に消滅しました。最低気圧は965hPaでした。

台風から変わった温帯低気圧に伴う寒冷前線の影響で岐阜県白川町で豪雨になり、飛騨川バス転落事故が発生しました。死者・行方不明者が133人、負傷者が63人、住家の全壊が52棟、半壊が122棟、流失が19棟、一部破損が250棟、床上浸水が2,147棟、床下浸水が12,515棟の被害がありました。

1968年 台風第12号(接近)

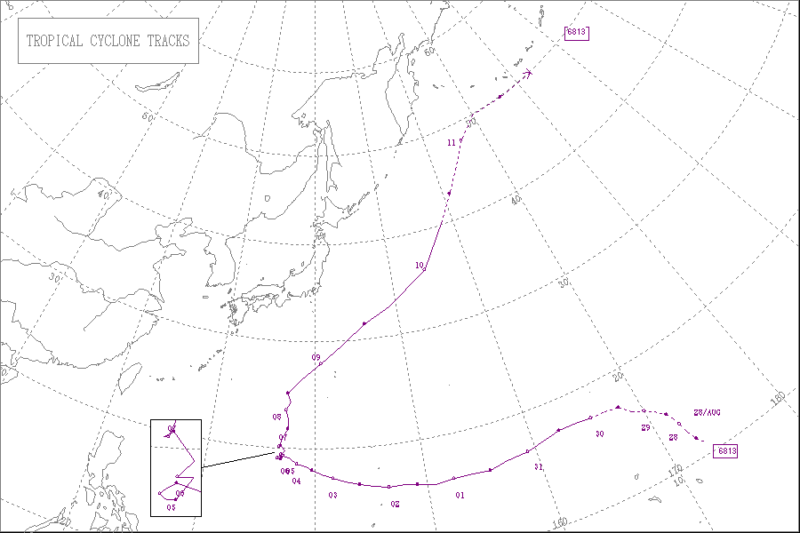

1968年の台風第12号は、8月28日3時に発生し、9月9日15時に消滅しました。最低気圧は920hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1968年 台風第13号(接近)

1968年の台風第13号は、8月30日9時に発生し、9月10日15時に消滅しました。最低気圧は900hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1968年 台風第15号(接近)

1968年の台風第15号は、9月16日15時に発生し、9月24日15時に消滅しました。最低気圧は935hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1968年 台風第19号(接近)

1968年の台風第19号は、10月17日9時に発生し、10月25日3時に消滅しました。最低気圧は955hPaでした。

この台風により千葉県で床下浸水が90棟の被害がありました。

日本に上陸・接近した台風 1969年

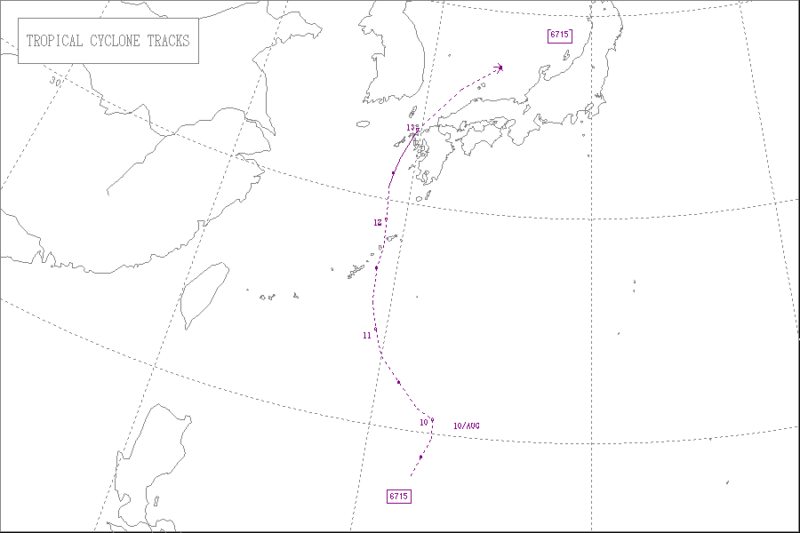

1969年は台風の発生数が19個、接近数が6個、上陸数が2個でした。

1969年 台風第7号(上陸)

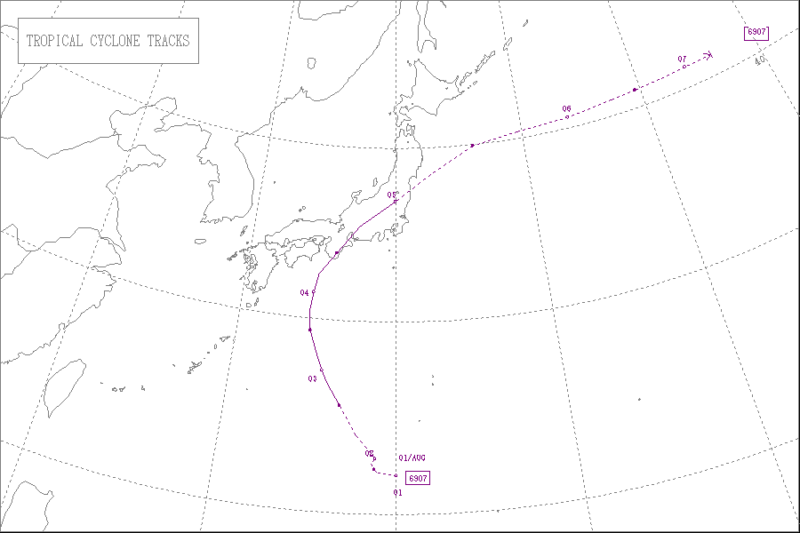

1969年の台風第7号は、8月2日21時に発生し、8月5日9時に消滅しました。最低気圧は985hPaでした。

この台風は8月4日19時30分頃に潮岬の西方に上陸し、紀伊半島の東岸沿いに北東進し、伊勢湾、知多半島、長野県南部、栃木県北部を経て、5日9時に福島県白河市の南西方で熱帯低気圧になりました。

台風が通過した中部地方で被害があり、死者・行方不明者が14人、負傷者が18人、住家の全壊が17棟、半壊が23棟、流失が4棟、一部破損が57棟、床上浸水が1,398棟、床下浸水が4,136棟でした。

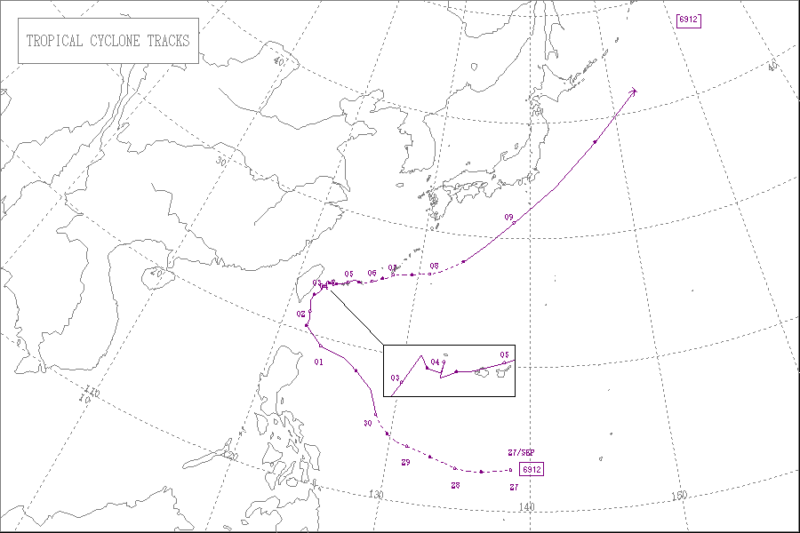

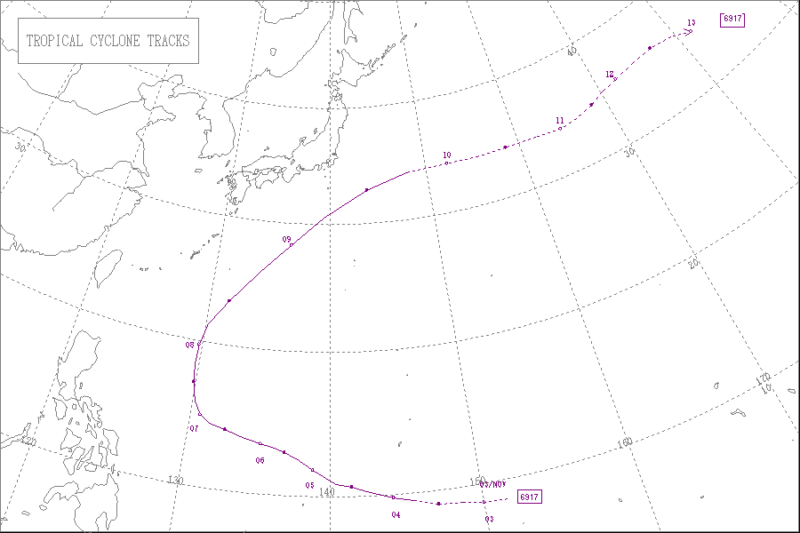

1969年 台風第9号(上陸)

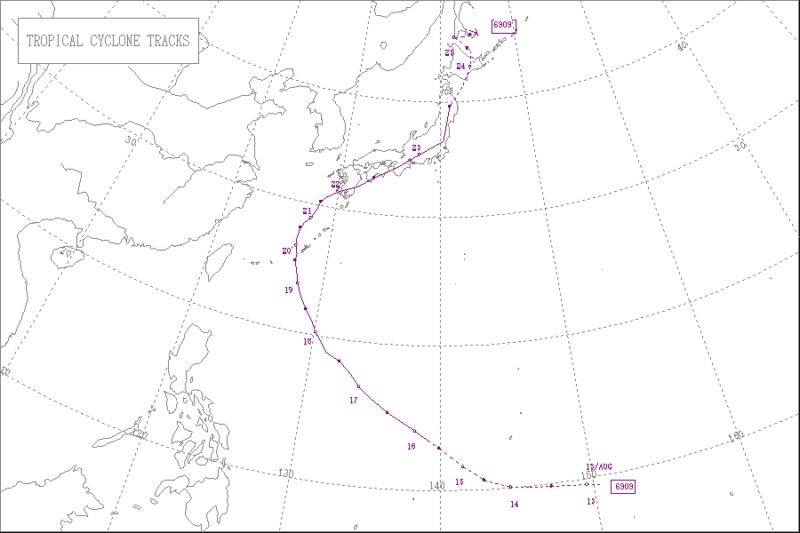

1969年の台風第9号は、8月16日3時に発生し、8月23日21時に消滅しました。最低気圧は935hPaでした。

この台風は8月22日10時頃に薩摩半島の西岸に上陸し、13時30分頃に宮崎市付近から日向灘に出て、19時に足摺岬付近、23時頃に室戸岬付近をかすめ、23日3時頃に和歌山県御坊付近に再上陸しました。その後、伊勢湾、長野県南部を通り、15時には関東北部に達し、21時には盛岡市付近で温帯低気圧になり、青森と岩手の県境付近から海上に出て、24日0時頃に襟裳岬付近から北海道に上陸し、衰えながら北上しました。

台風が通過した九州南部や東北北部で被害があり、死者・行方不明者が2人、負傷者が280人、住家の全壊が133棟、半壊が769棟、一部破損が12,522棟、床上浸水が6,332棟、床下浸水が8,923棟でした。

1969年 台風第8号(接近)

1969年の台風第8号は、8月5日15時に発生し、8月9日9時に消滅しました。最低気圧は960hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1969年 台風第11号(接近)

1969年の台風第11号は、9月20日15時に発生し、9月28日3時に消滅しました。最低気圧は895hPaでした。

この台風で沖縄県で暴風雨になり、負傷者が7人、住家の全壊が332棟、半壊が507棟、床上浸水が27棟、床下浸水が9棟の被害がありました。

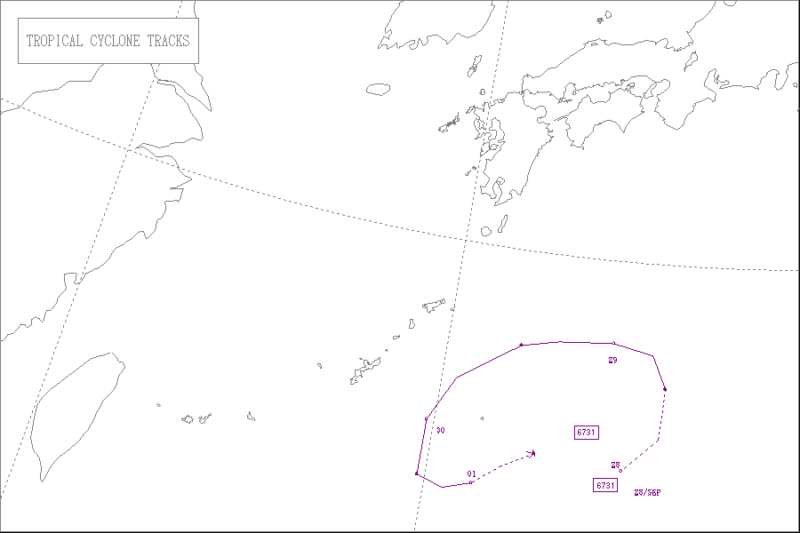

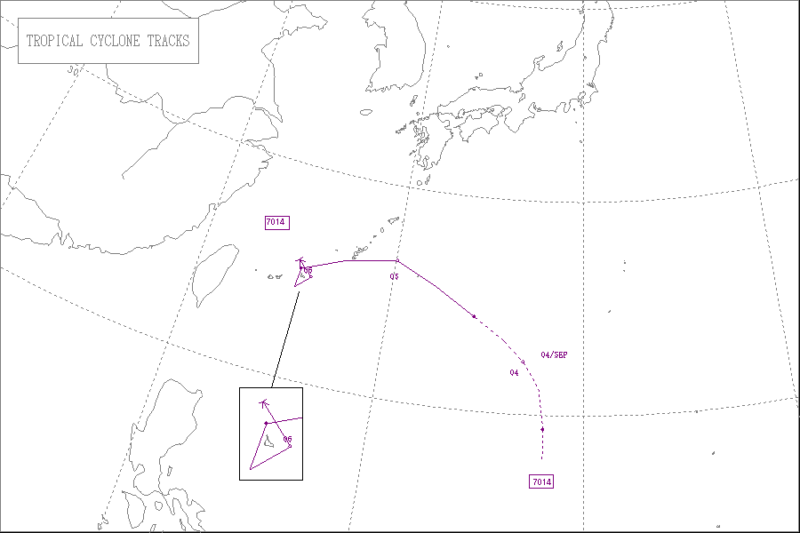

1969年 台風第12号(接近)

1969年の台風第12号は、9月30日9時に発生し、10月10日3時に消滅しました。最低気圧は960hPaでした。

この台風は10月5日21時に宮古島付近で衰弱して熱帯低気圧になった後、再び発達して10月8日21時に四国のはるか南方で再度台風になりました。

この台風により伊豆諸島や福島県で被害があり、死者・行方不明者が2人、負傷者が3人、住家の全壊が7棟、半壊が109棟、一部破損が2棟、床上浸水が1,129棟、床下浸水が2,512棟でした。

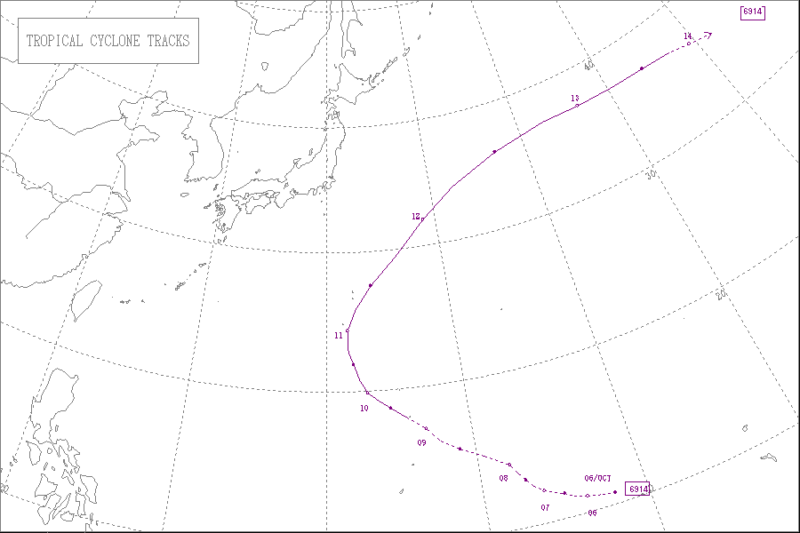

1969年 台風第14号(接近)

1969年の台風第14号は、10月9日15時に発生し、10月14日3時に消滅しました。最低気圧は930hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1969年 台風第16号(接近)

1969年の台風第16号は、10月30日9時に発生し、11月6日3時に消滅しました。最低気圧は940hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1969年 台風第17号(接近)

1969年の台風第17号は、11月4日3時に発生し、11月10日3時に消滅しました。最低気圧は925hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

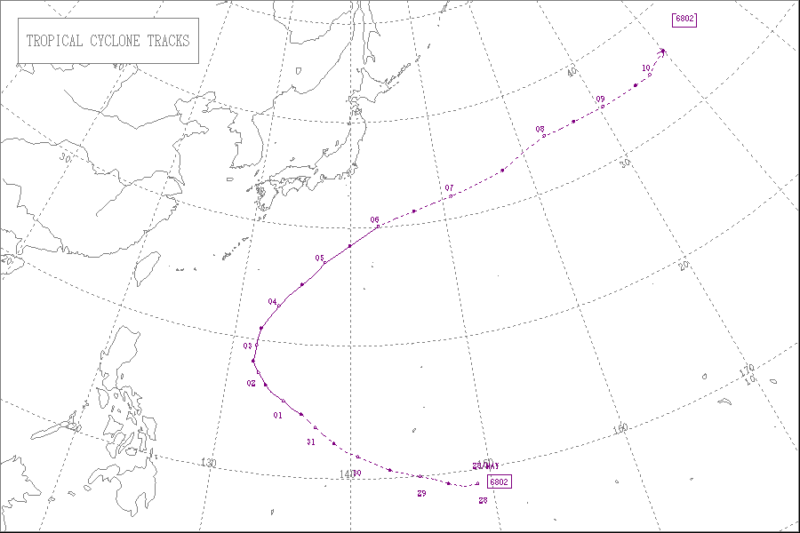

日本に上陸・接近した台風 1970年

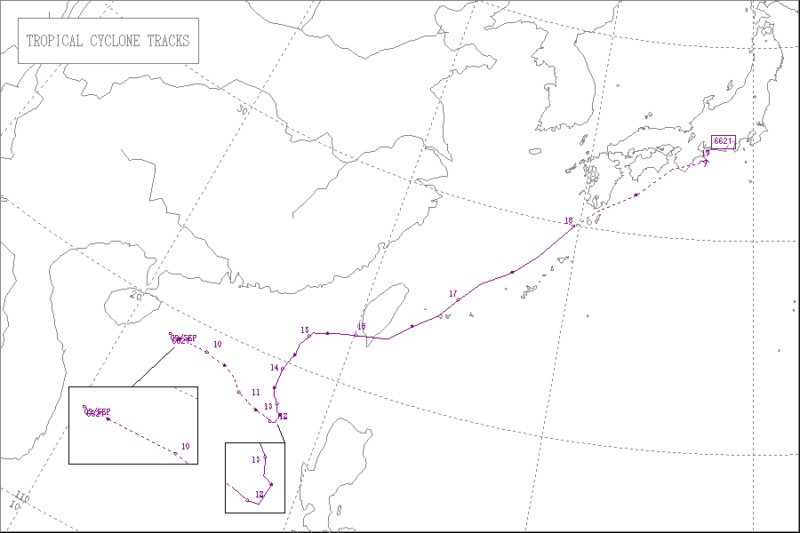

1970年は台風の発生数が26個、接近数が6個、上陸数が3個でした。

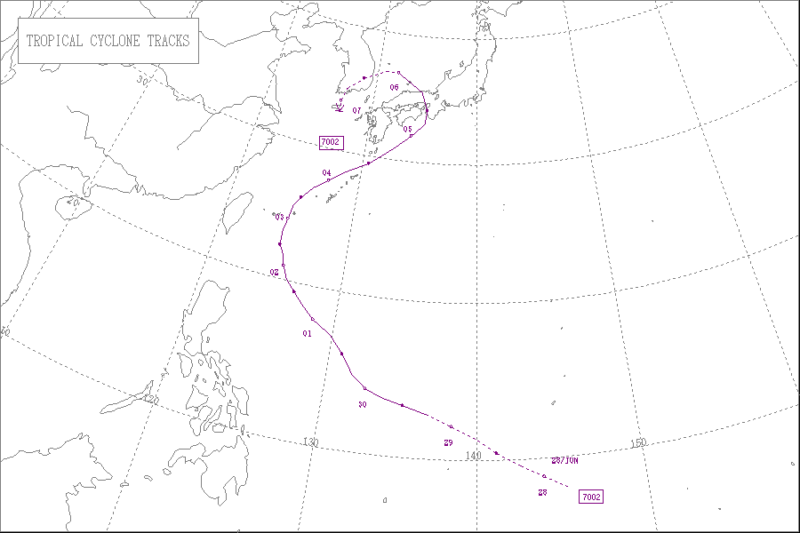

1970年 台風第2号(上陸)

1970年の台風第2号は、6月29日15時に発生し、7月6日9時に消滅しました。最低気圧は905hPaでした。

この台風は7月5日午後に室戸岬沖に達し、18時30分頃に紀伊半島南部の周参見付近に上陸しました。上陸後、勢力は急速に衰え、大阪湾、兵庫県を通り6日の早朝に日本海に出て温帯低気圧となり北西に進みました。

この台風により九州南部・四国・近畿地方で被害があり、死者が8人、負傷者が18人、住家の全壊が6棟、半壊が7棟、一部破損が21棟、床上浸水が47棟、床下浸水が1,374棟でした。

1970年 台風第9号(上陸)

1970年の台風第9号は、8月9日15時に発生し、8月16日9時に消滅しました。最低気圧は940hPaでした。

この台風は8月9日の15時に南大東島の南およそ350kmの海上で台風となり、徳之島付近を通って14日23時頃に長崎市付近に上陸し、九州北部を通り、山口県萩市から日本海に抜けました。その後、16日の早朝に渡島半島をかすめ、北海道北部を通ってオホーツク海に抜けました。

この台風の最大瞬間風速は名瀬(鹿児島県)で78.9m/s(歴代の第5位)でした。

この台風により西日本の各地と北海道で被害があり、死者・行方不明者が12人、負傷者が326人、住家の全壊が959棟、半壊が1,827棟、一部破損が13,721棟、床上浸水が697棟、床下浸水が11,209棟などでした。

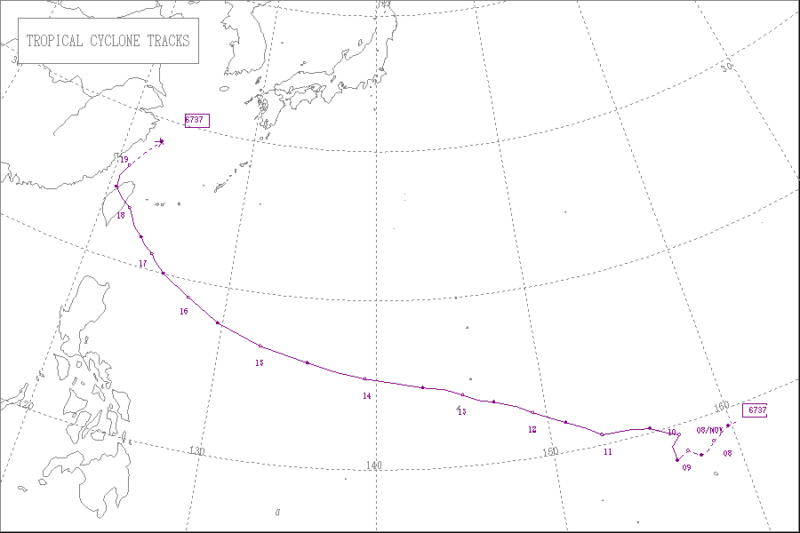

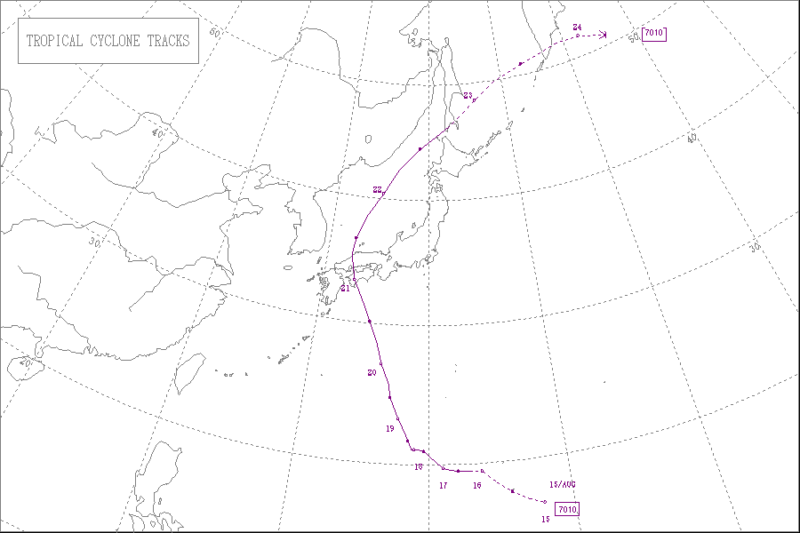

1970年 台風第10号(上陸)

1970年の台風第9号は、8月16日15時に発生し、8月23日3時に消滅しました。最低気圧は910hPaでした。

この台風は8月15日にサイパン島の北東およそ300kmの海上に発生した熱帯低気圧が16日に台風となり、21日8時過ぎに高知県南西部に上陸し、10時過ぎに松山市付近から瀬戸内海に入り、12時頃に広島県呉市付近に上陸し、中国地方西部を通って15時頃松江市付近から日本海に抜けました。上陸直前の中心気圧は955hPa、中心付近の最大風速は50m/s、風速25m/s以上の暴風域は中心から200km以内でした。

8月21日には剣山(徳島県)で最大瞬間風速69.0m/s(歴代の第10位)を観測しました。

台風が通過した四国・中国地方で大雨・強風による被害があり、死者・行方不明者が27人、負傷者が556人、住家の全壊が1,074棟、半壊が4,212棟、流失が48棟、半焼が1棟、一部破損が43,317棟、床上浸水が29,233棟、床下浸水が30,728棟で、特に土佐湾沿岸では異常な高潮により、さらに満潮時と重なったため、高知市周辺一帯に大きな災害をもたらしました。

1970年 台風第6号(接近)

1970年の台風第6号は、7月30日9時に発生し、7月30日21時に消滅しました。最低気圧は945hPaでした。

気圧の谷と台風からの湿った空気の影響で東海地方で大雨による被害があり、死者が4人、負傷者が2人、住家の全壊が2棟、一部破損が10棟、床上浸水が6,414棟、床下浸水が36,254棟でした。

1970年 台風第11号(接近)

1970年の台風第11号は、8月24日15時に発生し、9月1日3時に消滅した短命の台風でした。最低気圧は994hPaでした。

この台風により九州南部で暴風雨になり、負傷者が4人、住家の全壊が26棟、半壊が49棟、一部破損が91棟、床上浸水が27棟、床下浸水が212棟の被害がありました。

1970年 台風第12号(接近)

1970年の台風第12号は、8月26日21時に発生し、9月5日3時に消滅しました。最低気圧は960hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1970年 台風第14号(接近)

1970年の台風第14号は、9月4日21時に発生し、9月6日15時に消滅しました。最低気圧は985hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1970年 台風第15号(接近)

1970年の台風第15号は、9月4日21時に発生し、9月8日9時に消滅しました。最低気圧は975hPaでした。

この台風による日本での被害はありませんでした。

1970年 台風第17号(接近)

1970年の台風第17号は、9月20日15時に発生し、9月29日21時に消滅しました。最低気圧は900hPaでした。

この台風により小笠原諸島と伊豆諸島で暴風雨になり、住家の半壊が1棟、一部破損が7棟の被害がありました。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

![カゴメ 野菜たっぷりスープ(4種*4袋入)【カゴメスープ】[ギフト プレゼント 防災 備蓄 非常食 防災グッズ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/soukaidrink/cabinet/839/4901306036839.jpg?_ex=128x128)

![井村屋 えいようかん(5本入×8箱セット(1本 60g))【井村屋】[備蓄 防災 長期保存]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakuten24/cabinet/263/510263.jpg?_ex=128x128)

コメント