はじめに

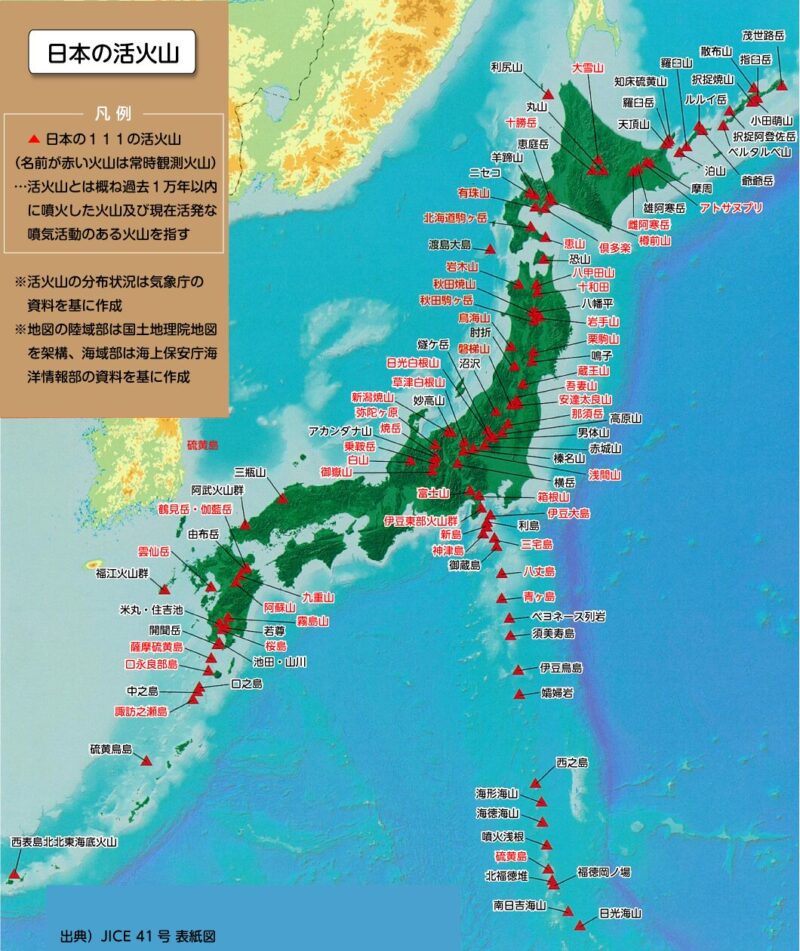

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

大分県の火山

鶴見岳・伽藍岳

鶴見岳(標高1375m)と伽藍岳(標高1045m)は別府市街地の西方に南北5kmにわたり連なっている溶岩ドームのそれぞれ南端、北端に位置します。鶴見岳には標高1300mのところまでロープウェイで行くことができ、そこから徒歩10分で山頂に行けます。また、冬には霧氷の銀世界になります。厚い溶岩流の累積からできており、山頂北側に噴気孔があります。伽藍岳はトロイデ型の活火山で硫黄山とも呼ばれています。伽藍岳の火口へは駐車場から徒歩5分程度で、噴気を見られます。中腹には塚原温泉があり、酸性度の高さとアルミニウムイオンの多さは日本第2位、鉄イオン含有量の多さは日本第1位です。これらの火山群の東麓には別府温泉があります。

過去1万年間では、約10500年前に鞍ヶ戸岳北方でマグマ噴火が、約7300年前に鍋山南西斜面で水蒸気噴火と、鶴見岳山頂付近でマグマ噴火が、約1900年前に鶴見岳山頂付近でマグマ噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・771年 水蒸気噴火(伽藍岳から噴火)

・867年 水蒸気噴火(伽藍岳から噴火)

・1949年 噴気(鶴見岳山頂の北西約500mで高さ約10mの白色噴気。噴気温度:95℃)

・1974~1975年 噴気(1949年と同じ場所から高さ約100~150mの噴気)

・1995年 泥火山形成、噴気(伽藍岳で泥火山(火口の長径約10m、短径約7m、深さ約4mの楕円状)の形成)

・1999年 地震

・2011年 地震

・2022年 地震増加

常時観測火山のひとつです。

由布岳

由布岳は由布院温泉の背後に聳える標高1583mの火山で「豊後富士」とも呼ばれています。東峰と西峰の2つの峰があり、最高点は西峰です。火山体は主火山体(基底溶岩)、数個の溶岩ドームと山頂溶岩で構成されています。過去1万年間では約2200年前に規模の大きな噴火活動があり、山体崩壊が発生しました。その後、池代溶岩ドームが生成し、北東側から西側山麓に火砕流が流下しました。 そして、山頂溶岩が出現し、南麓などにも火砕流が流下しました。さらに、断続的に山頂でのブルカノ式噴火が続き、由布岳火山灰を降らせました。

有史以降の火山活動はありません。

九重山

九重山(九重連山)は大分県九重町から竹田市北部にかけて東西15kmにわたって分布する20以上の火山群の総称で、最高峰は日本百名山のひとつの中岳(標高1791 m)で、九州本土の最高峰でもあります。5月下旬から6月上旬にかけて咲くミヤマキリシマが有名です。西部には久住山をはじめとする久住山系の山々が連なり、東部には大船山を中心とする大船山系の山々が並んでいます。火山の多くは急峻な溶岩ドームで、一部は成層火山です。星生山の北東側山腹には活発な噴気孔群があります。また、火山西部には八丁原や大岳等の地熱発電所があります。過去1万年間では、立中山、大船山、段原火口、米窪火口、黒岳でマグマ噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1662年 噴気

・1675年 噴気または溶融硫黄流出

・1738年 水蒸気噴火

・1995年 噴火(星生山東山腹で噴火。熊本で降灰)

・1996年1月 噴火

・1996年3月 噴煙・地震・火山性微動

・1997年 地震・火山性微動

・2011年 地震

常時観測火山のひとつです。

熊本県の火山

阿蘇山

阿蘇火山は世界最大級の阿蘇カルデラ(東西18km、南北25km、周囲約100km)と、カルデラ内の中央火口丘群(中岳、高岳、烏帽子岳など)、および、外輪山とその外側のなだらかな火砕流台地で構成されています。約27万年前に活動が始まり(Aso-1火砕流)、約14万年前(Aso-2火砕流)と約12万年前(Aso-3火砕流)にカルデラや中央火口丘を形成し、約9万年前(Aso-4火砕流)に広大な火砕流台地ができました。そして、巨大噴火により地下のマグマだまりが空洞となったため地盤が陥没し、カルデラが形成されました。中央火口丘群のうち、中岳(玄武岩~安山岩質の成層火山)が有史以降も噴火を繰り返しています。 中岳の火口は数個の火口が南北に連なる長径1100mの複合火口で、近年は北端の第1火口のみが活動しています。また、カルデラ内には温泉や地獄(噴気地帯)があります。

過去1万年間の火山と噴出物は、蛇ノ尾スコリア丘、赤水溶岩、杵島岳(約4000年前)、 往生岳(約3600年前)、米塚(約3300年前)と中岳などがあります。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・553年 噴火

・864年 噴火

・867年 噴火

・1239年 噴火

・1240年 噴火

・1265年 噴火

・1269年 噴火

・1271年 噴火

・1272年 噴火

・1273年 噴火

・1274年 噴火

・1281年 噴火

・1286年 噴火

・1305年 噴火

・1324年 噴火

・1331~1333年 噴火

・1473~1474年 噴火

・1485年 噴火(噴石丘生成)

・1505年 噴火

・1506年 噴火

・1522年 噴火(噴石丘生成)

・1533年 噴火

・1542年 噴火

・1558~1559年 噴火(新火口生成)

・1562年 噴火

・1573年 噴火

・1574年 噴火

・1576年 噴火

・1582年 噴火

・1583年 噴火

・1584年 噴火(田畑荒廃)

・1587年 噴火(噴石丘生成)

・1592年 噴火(噴石丘生成)

・1598年 噴火

・1611年 噴火

・1612年 噴火

・1613年 噴火(噴石、降灰)

・1620年 噴火

・1631年 噴火

・1637年 噴火

・1649年 噴火

・1668年 鳴動、噴火

・1675年 噴火

・1683年 噴火

・1691年 噴火

・1709年 噴火(噴石)

・1765年 噴火

・1772~1780年 噴火(降灰のため農作物に被害)

・1781~1788年 噴火

・1804年 噴火

・1806年 噴火

・1814年 噴火

・1815年 噴火(降灰多量、噴石、田畑荒廃)

・1816年 噴火(噴石で1人死亡)

・1826年 噴火(噴石、降灰多量)

・1827年 噴火(降灰多量、原野荒廃)

・1828年1月 噴火(新火口生成)

・1828年6月 噴火(降灰砂多量、田畑被害)

・1830年 噴火

・1831年 噴火

・1832年 噴火

・1835年 噴火

・1837年 噴火

・1838年 噴火(降灰)

・1854年 噴火(参拝者3人死亡)

・1856年 噴火(降灰)

・1872年 噴火(硫黄採掘者が数人死亡)

・1873年 噴火(降灰)

・1874年 噴火

・1884年 噴火(新火口生成)

・1894年 噴火(第1・第2火口で噴火)

・1897年 噴火(鳴動、降灰)

・1906年 噴火(千里が浜で噴火)

・1907年 噴火(降灰)

・1908年 噴火(鳴動、噴煙多量、降灰)

・1910年 噴火(鳴動、噴煙)

・1911~1912年 噴火(降灰)

・1916年 噴火(鳴動、降灰)

・1918年 噴火(鳴動、降灰)

・1919年 噴火(鳴動、降灰)

・1920年 噴火

・1923年 噴火(鳴動、噴石)

・1926年 噴火(降灰)

・1927年 噴火(降灰のため農作物被害)

・1928年 噴火(降灰)

・1929年 噴火(第2火口に新火孔生成)

・1930年 噴火(噴石、降灰)

・1932年 噴火(火口付近で負傷者13名)

・1933年 噴火(第1、2火口で噴煙、噴石、鳴動)

・1934年 噴火(第1火口で噴火)

・1935年 噴火(降灰、噴石)

・1936年 噴火

・1937年 噴火

・1939年 噴火

・1940年 噴火(降灰多量、農作物に被害)

・1941年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1942年 噴火

・1943年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1944年 噴火

・1945年 噴火

・1946年 噴火(降灰多量)

・1947年 噴火(降灰砂多量、農作物、牛馬被害)

・1948年 噴火(噴石、降灰)

・1949年 噴火(降灰多量)

・1950年 噴火(噴石、降灰)

・1951年 噴火(降灰)

・1953年 噴火(第1火口で噴火し、人身大~人頭大の噴石を数百mの高さに上げ、噴石は火口縁の南西方600mに達する。観光客の死者が6人、負傷者が90余人)

・1954年 噴火

・1955年 噴火

・1956年 噴火

・1957年 噴火(第1火口内に新火孔生成)

・1958年 噴火(第1火口が突然噴火し、死者が12人、負傷者が28人、建築物に被害)

・1959年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1960年 噴火

・1961年 噴火(新火孔生成)

・1962年 噴火(新火孔生成)

・1963年 噴火

・1964年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1965年 噴火(噴石は多量で建築物に被害)

・1966~1968年 噴火

・1969~1973年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1974年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1975年 噴火

・1976年 噴火

・1977年 噴火

・1978年 噴火

・1979年 噴火(楢尾岳周辺で死者が3人、重傷者が2人、軽傷者が9人、火口東駅舎被害)

・1980年 噴火

・1981年 土砂噴出

・1983年 土砂噴出

・1984年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1985年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1986年 土砂噴出・鳴動

・1987年 土砂噴出・鳴動

・1988年 噴火

・1989年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1990年 噴火(第1火口に新火孔生成)

・1991年 噴火

・1992年 噴火(2500mの噴煙。新火孔生成)

・1993年 噴火(スコリア噴火)

・1994年 噴火

・1995年 噴火

・1996年 土砂噴出、赤熱現象

・1997~1999年 土砂噴出、噴湯現象

・2000年 赤熱現象

・2001~2002年 赤熱現象

・2003年 噴火

・2004年 噴火

・2005年 噴火

・2006年 土砂噴出

・2007年 赤熱現象

・2008年 赤熱現象・火炎現象

・2009年 噴火

・2009~2010年 連続微動、孤立型微動

・2011年3月 地震

・2011年5月〜6月 噴火

・2013年 地震、火山性微動、赤熱現象、火山ガス、地殻変動

・2014年 噴火、火山性微動、赤熱現象、火炎現象、火山ガス、地殻変動(ストロンボリ式噴火)

・2015年 噴火、火映現象、火炎現象(ストロンボリ式噴火)

・2016年 噴火、火映現象

・2019年 噴火、火映現象、赤熱現象、噴湯現象、土砂噴出(中岳第一火口で噴火)

・2020年 噴火、火映現象、火炎現象(中岳第一火口で噴火)

・2021年 噴火、火砕流、火炎現象、火映現象、大きな噴石(噴煙は最高で火口縁上 3500m)

・2022~2024年 火映現象、土砂噴出、噴湯現象

火山災害は次のとおりです。

・1772~1780年 降灰による農作物の被害

・1815年 降灰多量、噴石により田畑荒廃

・1816年7月 噴石により死者が1人

・1828年6月 降灰砂多量で田畑被害

・1854年2月 噴火により参拝者3人が死亡

・1872年12月 噴火により硫黄採掘者が数人死亡

・1932年12月 噴火により火口付近で負傷者が13人

・1940年4月 噴火により負傷者が1人

・1953年4月 噴火により観光客6人が死亡、負傷者が90余人

・1958年6月 噴火により死者が12名、負傷者が28名、建築物に被害

・1965年10月 噴石により建築物に被害

・1979年9月 爆発により楢尾岳周辺で死者が3人、重傷者が2人、軽傷者が9人、火口東駅舎に被害

・1997年11月 火口縁で火山ガス(二酸化硫黄)により観光客2人が死亡

常時観測火山のひとつです。

長崎県の火山

雲仙岳

雲仙岳は島原半島の中央部に位置する活火山で、妙見岳、国見岳、普賢岳など三峰五岳から成る火山群の総称です。最高峰は1990年以降の火山活動でできた溶岩ドームである平成新山(標高1483m)で、主峰は普賢岳(標高1359m)です。

雲仙岳は1792年の「島原大変肥後迷惑」と呼ばれる噴火では約1万5千人を超える死者を出し、1990年11月から1996年6月まで続いた噴火では死者が41人、行方不明者が3人、負傷者が12人、建物の被害が2511軒と大きな被害をもたらした火山でもあります。

過去1万年間では、約4700年前に普賢岳、風穴、島ノ峰でマグマ噴火で火砕流は発生し、眉山がマグマ噴火で火砕流は発生しました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1663年 マグマ噴火(普賢岳の北北東900mの飯洞岩から噴火)

・1792年 マグマ噴火(2月に地獄跡火口から噴火。5月に強い地震と同時に眉山が大崩壊し、有明海に流れ込み津波が発生。 これにより島原、対岸の肥後・天草に被害があり、死者が約15000人)

・1798年 噴煙

・1922年 地震(地割れ、噴砂、山崩れが発生し、死者が27人、家屋倒壊が約600軒)

・1929年 地震

・1934年 地震

・1935年 地震

・1940年 地震

・1951年 地震

・1954年 地震

・1958年 地震

・1959年 地震

・1962年 地震

・1966年 地震

・1968年3月 地震

・1968年8月 土砂噴出(雲仙温泉の八幡地獄で約10mの高さの土砂が噴出)

・1969年 地震

・1970年 地震

・1971年 地震

・1972年 地震

・1973年 地震

・1974年 地震

・1975年5月 地震

・1976年10月 噴気

・1977年 地震

・1978年 地震

・1979年 地震

・1980年 地震

・1981年 地震

・1982年 地震

・1983年 地震

・1984年 地震

・1985年 地震

・1988年 地震

・1989年 地震

・1990年 水蒸気噴火(地獄跡火口と九十九島火口で噴火)

・1991年 マグマ噴火(2月12日に屏風岩火口で噴火。3~5月地獄跡火口と屏風岩火口で頻繁に小噴火。 5月20日地獄跡火口に溶岩ドームが出現。24日に火砕流開始。 6月3日に火砕流災害(死者不明者が43人、建物179棟が被害)。 6月8日に火砕流災害(建物207棟)。 9月15日火砕流災害(建物218棟)

・1992年 マグマ噴火(溶岩ドームの成長・崩落・火砕流発生。8月8日に火砕流災害(建物17棟))

・1993年 マグマ噴火(溶岩ドームの成長・崩落・火砕流発生。6月23~24日に火砕流災害(死者1人、建物187棟))

・1994年 マグマ噴火(溶岩ドームの成長・崩落・火砕流発生)

・1995年 マグマ噴火(溶岩ドームの変化がなくなる)

・1996年 マグマ噴火(2月と5月に火砕流が発生)

・1997年 火山性微動

・1998年 火山性微動

・1999年 火山性微動

・2000年 火山性微動

・2001年 地震、火山性微動

・2002年 火山性微動

・2003年 火山性微動

・2004年 火山性微動

・2005年 火山性微動

・2006年 火山性微動

火山災害は次のとおりです。

・1664年 土石流により十九島池より出水し、死者が30余人

・1791年 地震により小浜で山崩れが発生し死者が2人

・1792年 眉山が大崩壊し、有明海に流れ込み津波が発生。これにより島原、対岸の肥後・天草に被害が発生し、死者が約15000人

・1991年6月3日 火砕流により死者不明者が43人、建物179棟に被害

・1991年6月8日 火砕流により建物207棟に被害

・1991年9月15日 火砕流により建物218棟に被害

・1992年8月8日 火砕流により建物17棟に被害

・1993年6月23~24日 火砕流により死者が1人、建物187棟に被害

・1991~1993年 土石流により建物1692棟に被害

常時観測火山のひとつです。

福江火山群

福江火山群は鬼岳、火ノ岳、城岳、黒島、黄島、赤島などの単成多数の火山で構成しており、2003年1月の活火山見直しで新たに活火山として認定されました。最新の活動は2000~3000年前でマグマ噴火でした。

有史以降の火山活動はありません。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

気象庁ホームページ

阿蘇火山博物館ホームページ

![食料備蓄はじめてBOOK備蓄ノウハウ55 防災リュック・在宅避難・食料危機まで完全ガイド [ 高荷智也 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9325/9784198659325_1_4.jpg?_ex=128x128)

![アイラップで簡単レシピ お役立ち防災編 いつもの食事が災害時の備えにもなる! [ 島本美由紀 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4560/9784058024560_1_6.jpg?_ex=128x128)

![最強防災マニュアル2025年版 (別冊エッセ) [ 辻 直美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3289/9784594623289_1_4.jpg?_ex=128x128)

コメント