はじめに

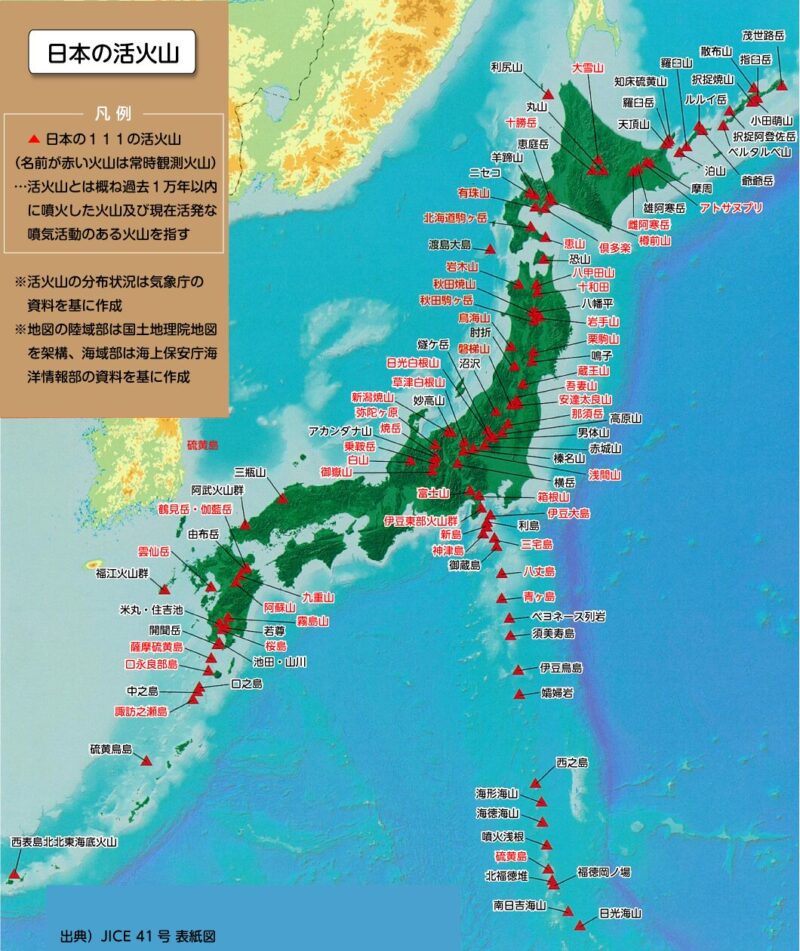

世界には活火山が1500あると言われており、国別だと多い順にアメリカ(178)、ロシア(150)、インドネシア(140)、日本(111)、チリ(104)です。日本は4番目に多く、世界の約7%の火山があります。

かつては火山を「活火山」、「休火山」、「死火山」と分類していましたが、2003年に再定義され、活火山は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されました。

この記事では日本の活火山をまとめます。

新潟県の火山

新潟焼山

新潟焼山は糸魚川市と妙高市に跨る標高2000m 前後の山地を基盤とする比高約400mのドーム状の小型成層火山で、フォッサマグナの最北端にあります。約3000年前(第1期)に誕生した非常に若い火山で、約1000年前に第2期の活動、約650年前に第3期の活動、1773年に第4期の活動がありました。第1期の活動では火山灰の放出と火砕流、溶岩流の流出が、第2期には最大規模の活動で日本海にまで達する火砕流と長さ6.5kmの溶岩の流出が、第3期の活動では火山灰の放出と火砕流の流出があり、現在の山頂である溶岩ドームが形成されました。第4期の活動は爆発的な噴火で始まり、その後に火砕流も流出しましたが、第2期と第3期の火砕流よりは小規模でした。この噴火以降にはマグマ噴火はありませんが、19世紀の中頃には大量の硫黄の噴出、20世紀には小規模な水蒸気噴火がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・887年 水蒸気噴火→マグマ噴火(火砕物降下あるいは火砕サージ → 火砕流 → 溶岩流)

・989年 マグマ噴火(火砕物降下あるいは火砕サージ、溶岩流)

・1361年 マグマ噴火(大規模)(火砕物降下あるいは火砕サージ → 火砕流 → 溶岩流)

・1773年 マグマ噴火(中規模)(山頂部から噴火。北方へ火砕流。火砕物降下あるいは火砕サージ)

・1852~1854年 水蒸気噴火(北西山腹の割れ目火口から噴火。火砕物降下、硫黄流)

・1949年 水蒸気噴火(山頂南西~北東山腹割れ目火口から噴火。火砕物降下、泥流)

・1962年 水蒸気噴火(山頂火口から噴火。火砕物降下、降灰)

・1963年 水蒸気噴火(山頂部から噴火。火砕物降下)

・1974年 水蒸気噴火(山頂部割れ目火口群から噴火。火砕物降下、泥流。登山者3名死亡)

・1983年 水蒸気噴火(山頂火口西側から噴火。火砕物降下)

・1997~1998年 水蒸気噴火(小規模)(山頂東斜面から噴火。火砕物降下)

・2016年 水蒸気噴火(ごく小規模)

火山災害は次のとおりです。

・1974年 噴石により山頂付近でキャンプ中の登山者3名が死亡

常時観測火山のひとつです。

妙高山

妙高山はフォッサマグナ(糸魚川ー静岡構造線)の東にある中央火口丘である妙高山と前山、赤倉山、三田原山、大倉山、神奈山の外輪山からなる二重式火山です。最高峰は標高2454mで、越後富士とも呼ばれています。江戸時代までは女人禁制の修験の霊場でもありました。妙高戸隠連山国立公園に属し、火打山、焼山と共に頸城三山を形成しています。

約30万年前から活動を開始し、長い休止期をはさむ4回の活動期により形成された安山岩の成層火山で、現在の地形は第四紀の成層火山と、その頂部の直径3㎞の爆発カルデラ、その中にある中央火口丘の妙高山溶岩ドームからなり、南側の火口原には噴気地帯(地獄谷)があります。

約2万年前から現在の山頂に見られるカルデラの形成が始まり、約8000年前には山体崩壊によって田口岩屑なだれが発生しました。約5300年前と約4200年前に赤倉火砕流と大田切川火砕流が噴出し、山麓にまで達しました。約4200年前が最新のマグマ噴火で、堆積物が確認できる最新の噴火は約3000年前の水蒸気噴火です。

有史以降の火山活動はありません。

富山県の火山

弥陀ヶ原

弥陀ヶ原は立山黒部アルペンルートにある東西4㎞、南北2kmの火砕流台地で、日本で最も標高の高いところにあるラムサール条約の登録地です。安山岩・デイサイトの成層火山ですが、火山の山頂部は侵食で失われています。数万年前にマグマ噴火が終わり、その後の水蒸気噴火によって弥陀ヶ原東部に多くの爆裂火口を生じ、現在も噴気活動が活発です。立山火山とも呼ばれます。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1836年 水蒸気噴火(小規模)(地獄谷から噴火)

・1858年 飛越地震によって山体崩壊と泥流が発生。大鳶崩れ

・1946年 水蒸気噴火?(噴煙活動活発化)

・1949年 水蒸気噴火?(噴煙活動活発化)

・1967年 火山ガス(キャンプ中の2名が死亡)

・1973年 溶融硫黄流出

・1981年 溶融硫黄流出

・1982~1987年 溶融硫黄流出

・1990年 地震

・2006年 噴気

・2010年 溶融硫黄流出

・2011年 地震

・2012年 噴気

火山災害は次のとおりです。

・1967年 火山ガス(硫化水素)によりキャンプ中の2名が死亡

常時観測火山のひとつです。

長野県の活火山

横岳

横岳は茅野市と南牧村に跨る南北800mほどの岩稜(台座ノ頭、奥ノ院、無名峰、三叉峰、石尊峰、鉾岳、日ノ岳)の連なりからなる山です。八ヶ岳火山列北端に位置し、厚い溶岩流と溶岩ドームからなる東西4km、南北 2kmの小規模な火山です。八ヶ岳連峰の中では最高峰の赤岳に次ぐ2番目の高さで、その標高は2830m(奥ノ院)です。八ヶ岳中信高原国定公園に属します。約600~800年前に溶岩流を流出するマグマ噴火が発生したと考えられています。

有史以降の火山活動はありません。

長野県・岐阜県の活火山

焼岳

焼岳は焼岳火山群(割谷山、焼岳、白谷山、アカンダナ山)に属す日本百名山のひとつで長野県と岐阜県にまたがっています。焼岳のみが現在も活動中です。安山岩・デイサイトの成層火山で標高は2455mです。山頂部には溶岩ドームがあり、山腹には火砕流堆積物があります。大正時代の噴火によって梓川を堰き止めて「大正池」ができたことが知られています。焼岳の火山活動により周辺には長野県側の上高地温泉、中の湯温泉、坂巻温泉が、岐阜県側の平湯温泉をはじめとした奥飛騨の温泉群があります。

焼岳の形成は15000年前頃から始まり、活動の初期には黒谷付近に溶岩や火砕流を噴出しました。約2300年前には最新のマグマ噴火が起こり、焼岳円頂丘溶岩と中尾火砕流が同時に噴出しました。この噴火の後にも4回/千年の割合で水蒸気噴火が発生しています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・630年 水蒸気噴火(小規模)(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・685年 水蒸気噴火(中規模)(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1270年 水蒸気噴火(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1440年 水蒸気噴火(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1460年 水蒸気噴火(中規模)(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1570年 水蒸気噴火(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1746年 水蒸気噴火(山頂付近から噴火。火砕物降下)

・1887年 噴気

・1907~1909年 水蒸気噴火(正賀池火口、正賀池火口東側から噴火。火砕物降下)

・1910~1912年 水蒸気噴火(正賀池火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1915年 水蒸気噴火(大正池火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下。爆風による倒木や泥流による梓川のせき止め、決壊により洪水が発生し、大正池が生成)

・1916年 水蒸気噴火(大正池火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1919年 水蒸気噴火(黒谷火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1922年 水蒸気噴火(黒谷火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1923年 水蒸気噴火(黒谷火口、隠居孔火口から噴火。火砕物降下。鳴動、降灰多量で養蚕に被害)

・1924~1926年 水蒸気噴火(隠居孔火口、黒谷火口から噴火。火砕物降下。泥流。降灰)

・1927年 水蒸気噴火(隠居孔火口、黒谷火口から噴火。火砕物降下)

・1929年 水蒸気噴火(隠居孔火口、黒谷火口から噴火。火砕物降下)

・1930年 水蒸気噴火(隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1931年 水蒸気噴火(隠居孔火口から噴火。火砕物降下)

・1932年 水蒸気噴火

・1935年 水蒸気噴火

・1939年 水蒸気噴火

・1953年 地震

・1958年 地震

・1962~1963年 水蒸気噴火(中規模)(中尾峠爆裂火口、黒谷火口から噴火。火砕物降下。泥流)

・1968年 地震

・1969年 地震

・1990年 地震

・1995年 水蒸気爆発(国道158号線付け替え工事作業現場で水蒸気爆発が発生し、火山ガスを含む水蒸気と6000m3を超す土砂が噴出し、土砂崩れも発生。作業員4名が死亡)

・1998~1999年 地震

・2011年 地震

・2014年 地震

・2016年 地殻変動

・2017年 噴気・地震

・2018年 地震

・2019年 地震

・2020年 地震

・2022年 地震

火山災害は次のとおりです。

・1915年 泥流による梓川のせき止め、決壊により洪水が発生

・1962年 噴石により火口付近の山小屋で負傷者が2名

・1995年 工事現場で熱水性の水蒸気爆発が発生し、作業員4名が死亡

常時観測火山のひとつです。

アカンダナ山

アカンダナ山は焼岳火山群のひとつで標高は2109mです。アカンダナ山を中心とする溶岩ドーム、溶岩流、火砕岩によって形成された火山で岐阜県と長野県にまたがっています。外輪山溶岩はおよそ1万年前に噴出したものと推定されています。

有史以降の火山活動はありません。

乗鞍岳

乗鞍岳は長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる日本百名山の一峰で、最高峰の剣ヶ峰(標高3026m)、朝日岳、摩利支天岳、富士見岳など23の山々の総称です。標高2702mの畳平までバスでアクセスでき、ここから山頂までは標高差が約320mで1時間30分ほどです。安山岩・デイサイトの溶岩ドームと溶岩流を主体とし、山麓には緩傾斜地が広がっています。山頂部には火口湖、せき止め湖など多くの池があり、噴気地帯は存在しません。

乗鞍岳は過去1万年間に少なくとも計14回の噴火があり、約9600年前と約9200年前に剣ヶ峰で噴火しました。約9600年前の噴火では火山砂の噴出、約9200年前の噴火では火山灰、スコリアの噴出や火砕流の発生があったと考えられています。また、約7300年前より新しい時期に火山灰を堆積させる噴火が少なくとも9回ありました。2000年前には恵比須岳で噴火し、火山灰の噴出と溶岩の流出がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・約500年前 水蒸気噴火(剣ヶ峰付近から噴火)

・1990年 地震

・1991年 地震

・1995年 地震

・2011年 地震

常時観測火山のひとつです。

御嶽山

御嶽山は何回もの爆発を繰り返したコニーデ型の複式火山です。最高峰は標高3067mの中央火口丘である剣ヶ峰で、その周りを継子岳(標高2859m)、摩利支天山(標高2959m)、継母岳(標高2867m)などが外輪山となって取り囲んでいます。また、これらの峰々の間にはエメラルド色をした、一ノ池から五ノ池まで数えられる山上湖が散在しており、二ノ池は標高2905mで日本で一番高い湖です。

御嶽山は乗鞍火山列の南端に位置する成層火山で、古期・新期の火山体が侵食期をはさんで重なっています。約9~11万年前に大量の流紋岩質の軽石噴火とそれに伴うカルデラ形成によって活動を開始し、約8~9万年前には流紋岩-デイサイト質の継母岳火山群の活動によりカルデラを埋めて溶岩ドームや火砕流が山体を構成しました。約8万年前からは安山岩質の摩利支天火山群がカルデラ内で火口を移動しながら活動し、カルデラがほぼ埋め立てられて現在の御嶽山の南北に並ぶ山頂群が形成されました。最近1万年間ではマグマ噴火が4回発生し、水蒸気噴火は数百年に1回の割合で堆積物として残る規模のものが発生しています。2014年の噴火では死者・行方不明者合わせて63名の火山災害がありました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1978~1979年 地震

・1979年 水蒸気噴火(中規模)(剣ヶ峰南斜面小火口群から噴火。火砕物降下。山麓で農作物に被害あり)

・1984年 地震(御嶽山南南東斜面で岩屑なだれ(御嶽崩れ)が発生し、死者29名、住宅全半壊87棟等の被害あり)

・1991年 水蒸気噴火(ごく小規模)(1979年第7噴火口から噴火)

・1992年 地震

・1993年 地震

・1995年 微動

・2006年 地殻変動、地震、火山性微動

・2007年 水蒸気噴火(1979年第7噴火口から噴火)

・2014年 水蒸気噴火(剣ヶ峰山頂南西側の北西-南東方向に伸びる火口列から噴火。大きな噴石が火口列から1km程度の範囲に飛散し、火砕流が火口列から南西方向に約2.5km、北西方向に約1.5kmまで流下しました。死者・行方不明者合わせて63名の被害あり)

・2022年 地殻変動、地震、火山性微動

火山災害は次のとおりです。

・2014年 水蒸気噴火により死者・行方不明者合わせて63名

常時観測火山のひとつです。

福井県・岐阜県の活火山

白山

白山は石川県と岐阜県にまたがっている日本百名山のひとつで、日本三霊山(その他に富士山、立山)のひとつでもあります。山頂部は最高峰の御前峰(標高2702m)と大汝峰(2684m)、剣ヶ峰(2677m)で構成されており、その周囲には翠ヶ池や紺屋ヶ池などの山上池が点在します。現在は山頂部での噴気活動はありませんが、地獄谷や白川谷などの山麓に噴気地帯があります。

過去1万年間では10数回の噴火があり、溶岩流出や溶岩ドームを形成する噴火もありました。5400~4900年前頃には山体崩壊が起き、山体の東側が消失しました。2200年前頃には崩壊した凹地の中で噴火が起こり、剣ヶ峰の溶岩ドームを形成し、白水滝溶岩が流出しました。その後、山頂部の翠ヶ池などの小火口群が形成されました。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1042年 水蒸気噴火(翠ヶ池火口あるいは千蛇ヶ池火口から噴火。火砕物降下)

・1177年 噴火

・1239年 噴火

・1547年 噴火(火砕物降下。白川郷で穀物不作)

・1548年 噴火

・1554~1556年 マグマ噴火(翠ケ池火口及び周辺の火口群から噴火。火砕物降下。手取川が濁り、川魚が死ぬ)

・1579年 噴火(火砕物降下)

・1659年 噴火(火砕物降下)

・1935年 噴気

・2005年 地震

・2011年 地震

・2014年 地震

・2017年 地震

・2020年 地震

・2021年 地震

常時観測火山のひとつです。

静岡県・山梨県の活火山

富士山

富士山は小御岳と古富士の両火山上に生成した成層火山で日本の最高峰(3776m)です。約10万年前に誕生し、何度も繰り返された噴火により現在の姿になりました。約2万年前の大規模な山体崩壊、17000年前から8000年前頃にかけて大規模な溶岩を流出、5600年前から3700年前頃に主火山体を高く成長させる噴火活動があり、3500年前から2300年前頃に山頂部で爆発的な噴火があり、2900年前には南東側へ山体崩壊(御殿場岩屑なだれ)がありました。2300年前以降は山腹の割れ目噴火です。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・781年 噴火

・800~802年 噴火(北東山腹から噴火。降灰多量で、スコリア降下、溶岩流あり)

・826または827年 噴火

・864~866年 噴火(大規模)(北西山腹から噴火。降砂礫多量。長尾山付近から溶岩が流出(青木ケ原溶岩)し、北西に流れたものは本栖湖に達し、また「せのうみ」を精進湖、西湖に二分しました。北東に流れたものは吉田付近に達しました。この溶岩で人家の埋没、湖の魚被害がありました)

・870年 噴火

・875年 噴火

・937年 噴火(北山腹から噴火。スコリア降下や溶岩流あり)

・952年 噴火

・993年 噴火

・999年 噴火

・1017年 噴火

・1020年 火映

・1033年 噴火(北山腹から噴火。スコリア降下や溶岩流あり)

・1083年 噴火

・1427年 噴火

・1435または1436年 噴火(北山腹から噴火。スコリア降下や溶岩流あり)

・1511年 噴火

・1704年 鳴動

・1707年 噴火(大規模)(いわゆる宝永噴火。南東山腹(宝永火口)から噴火。軽石・スコリア降下。初期はデイサイト、その後玄武岩のプリニー式噴火で、江戸にも大量の降灰あり。噴火後も洪水等の土砂災害が継続しました)

・1708年 鳴動

・1708~1709年 鳴動、降灰

・1825年 噴気、鳴動

・1895年 噴気

・1897年 噴気

・1914年 噴気

・1923年 噴気

・1926年 地震

・1987年 地震

・2000年 地震

・2001年 地震

・2008~2010年 地殻変動

・2011年 地震

・2012年 噴気

火山災害は次のとおりです。

・1707年12月~1708年1月 宝永噴火で山麓の家屋や耕地被害あり。餓死者が多数あり。噴火後洪水等の土砂災害が継続しました

常時観測火山のひとつです。

静岡県の活火山

伊豆東部火山群

伊豆半島は南の海で生まれた海底火山の集まりで、火山活動を繰り返しながらプレートの北上とともに移動し、本州に衝突することにより現在の半島の形になりました。衝突後、しばらくは複成火山の噴火が続きましたが、約20万年前からは噴火のたびに火口の場所を変える小さな火山の集まりである独立単成火山群の噴火に変わりました。伊豆東部火山群は、現在ある火口は噴火を終えていますが、今後、どこかで噴火が起こるかもしれない活火山です。

伊豆東部火山群は陸上及び海底に存在し、陸上では玄武岩~安山岩質火山のうち最大のものは大室山で、デイサイト~流紋岩質火山のうち最大のものはカワゴ平です。海底火山群は火山数、岩石の種類、活動年代等が不明なことが多くなっています。過去1万年間では、大室山が約4000年前の噴火で形成されました。そして、約3200年前に流紋岩質マグマがカワゴ平から噴出し、北方へ火砕流を流すと同時に軽石と火山灰を西方に降らせました。約2700年前には岩ノ山-伊雄山火山列で割れ目噴火がありました。その後、1989年7月の伊東沖での海底噴火までこの地域での噴火はなかったと考えられています。

有史以降の火山活動は次のとおりです。

・1816~1817年 地震

・1870年 地震

・1930年 地震、地殻変動(有感地震が3600回以上、伊東を中心とした海岸が最大約10cm隆起)

・1978~1989年 地震

・1989年 マグマ水蒸気噴火(小規模)(伊東湾の手石海丘で海底噴火。漂着軽石はスコリア)

・1991~2011年 地震(計26回の群発地震)

・2011年 地震(東北地方太平洋沖地震以降に大室山の北から北西及び東南東15km付近で地震活動が活発化)

常時観測火山のひとつです。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁 活火山総覧 第4版

気象庁ホームページ

伊豆半島ジオパーク

コメント