はじめに

台風は時には水不足を解消する恵みの雨をもたらすこともありますが、その規模や経路によっては大きな災害をもたらします。それは強風であったり、大雨であったりし、建物の倒壊や損傷、浸水被害、崖崩れ、河川の堤防の決壊、交通網の麻痺などさまざまです。

この記事では過去の台風の死者・行方不明者数の記録についてまとめます。

死者・行方不明者数(昭和)

台風による死者・行方不明者数は水害対策や防災対策が進化するにつれて減少し、昭和には数千人の死者・行方不明者が発生したのに対し、平成以降はそのような規模での被害はありません。ここでは昭和に発生した台風で死者・行方不明者数が多かった順にまとめます。

第1位 1959年 台風第15号(伊勢湾台風) 5098人

1959年の台風第15号(伊勢湾台風)は、9月26日の18時頃に和歌山県の潮岬の西に上陸し、その時の中心気圧は929hPa(歴代の第2位)でした。

上陸後、6時間余りで本州を縦断し、富山市の東から日本海に抜け、東北地方北部に再上陸後、太平洋側に出ました。勢力が強く暴風域も広かったため広い範囲で強風が吹き、伊良湖(愛知県渥美町)で最大風速が45.4m/s(最大瞬間風速は55.3m/s)、名古屋で最大風速が37.0m/s(最大瞬間風速は45.7m/s)を観測しました。伊勢湾奥部では観測史上最大の3.55mの高潮が発生し、多くの死者・行方不明者が出ました。

この台風による主な被害は、死者が4,697人、行方不明者が401人、負傷者が38,921人、住家の全壊が40,838棟、半壊が113,052棟、床上浸水が157,858棟、床下浸水が205,753棟でした。

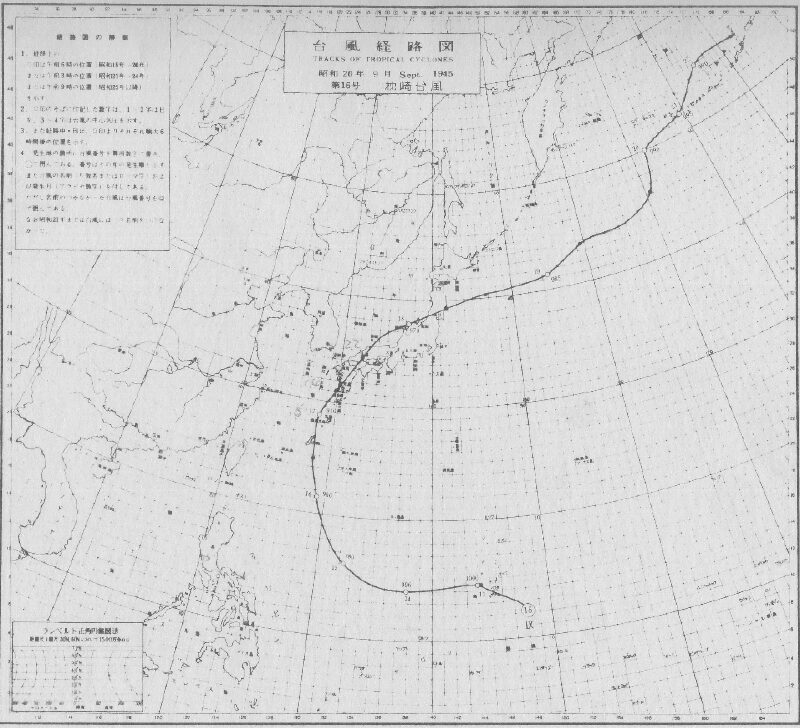

第2位 1945年 台風第16号(枕崎台風) 3,756人

1945年の台風第16号(枕崎台風)は、9月17日の14時頃に鹿児島県枕崎市付近に上陸し、その時の最低海面気圧は916.1hPaでした。その後、九州、四国、近畿、北陸、東北地方を通過して三陸沖へ抜けました。

宮崎県細島で最大風速51.3m/s(最大瞬間風速75.5m/s)、枕崎で40.0m/s(同62.7m/s)、広島で30.2m/s(同45.3m/s)を観測するなど猛烈な風が吹き、期間降水量も九州、中国地方では200mmを超えたところがありました。

終戦後間もないことで気象情報が少なく、防災体制も十分でなかったために各地で大きな被害が発生し、特に広島県では2,000人を超える死者・行方不明者が出ました。

この台風による主な被害は、死者が2,473人、行方不明者が1,283人、負傷者が2,452人、住家の損壊が89,839棟、浸水が273,888棟でした。

第3位 1934年 室戸台風 3,036人

1934年の室戸台風は、9月21日の5時頃に高知県安芸郡奈半利町付近に上陸し、その時の気圧は911.6hPaで瞬間風速65mが記録されました。その後、紀淡海峡を進み、淡路島を通り、8時頃に神戸市深江付近に再上陸しました。その時の台風の中心気圧は約954hPaと低く、大阪の最大瞬間風速は60m/s以上でした。大阪では強風により4mを超える高潮が発生し、海水は大阪城付近まで進入して大きな被害となり、大阪市内の小学校244校のうち被災を免れたのは鉄筋コンクリート造及び当時の昭和3年以降の耐震基準で建設されていた校舎のみでした。また、堺市では全市の3割、岸和田市では2割が浸水しました。

この台風による主な被害は、死者が2,702人、行方不明者が334人、負傷者が14,994人、住家の損壊が92,740棟、浸水が401,157棟でした。

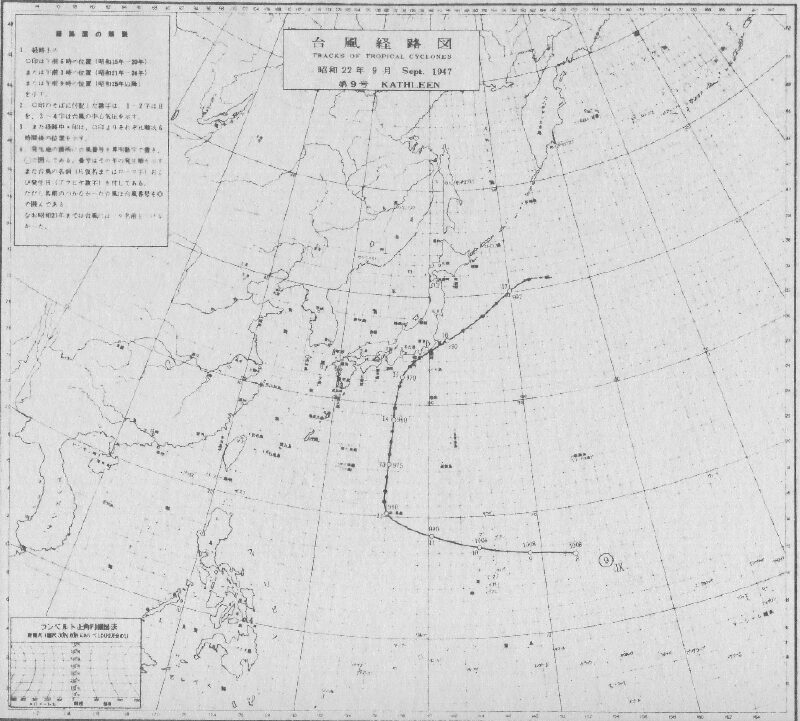

第4位 1947年 台風第9号(カスリーン台風) 1,930人

1947年の台風第9号(カスリーン台風)は、9月14日に紀伊半島の南海上を北上し、15日に北東に進路を変え、同日夜に房総半島南端をかすめて16日には三陸沖へ進みました。台風は日本に接近したときには衰弱していたため強風による被害は少なかったものの、台風により日本付近に停滞していた前線の活動が活発化したため、関東地方と東北地方で大雨となりました。そのため、関東南部では利根川と荒川の堤防が決壊し、埼玉県東部から東京で多くの家屋が浸水しました。また、群馬県と栃木県では土石流や河川の氾濫が多発し、両県で1,100人以上の死者・行方不明者が出ました。 さらに、東北地方では北上川が氾濫して岩手県一関市などで大きな被害が発生しました。

この台風による主な被害は、死者が1,077人、行方不明者が853人、負傷者が1,547人、住家の損壊が9,298棟、浸水が384,743棟でした。

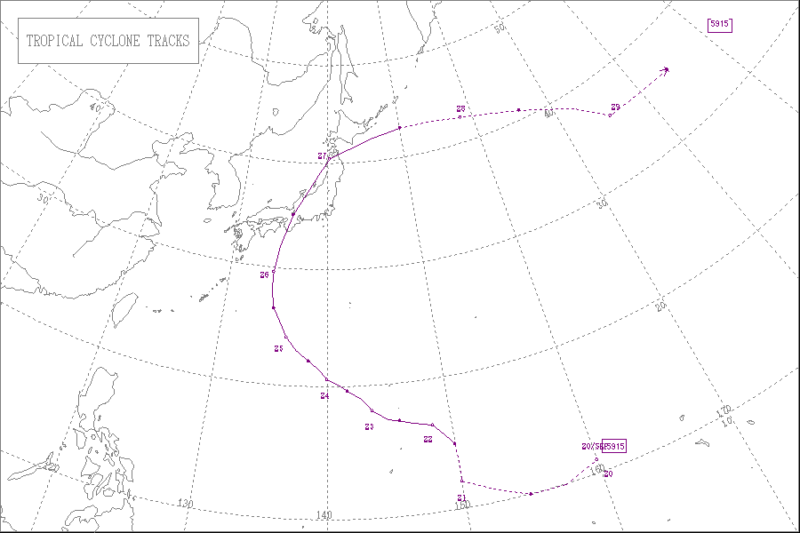

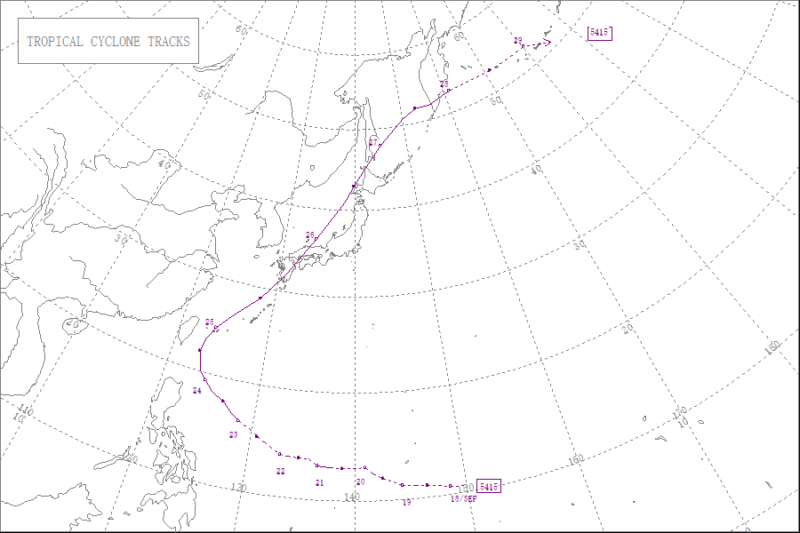

第5位 1954年 台風第15号(洞爺丸台風) 1,761人

1954年の台風第15号(洞爺丸台風)は、9月26日の2時頃に鹿児島湾から大隅半島北部に上陸し、九州東部を縦断し、中国地方を横断し、8時頃には山陰沖から日本海に進み、さらに発達しながら北海道に接近し、21時には最盛期を迎えて北海道寿都町沖を通過し、27日0時過ぎに稚内市付近に達しました。

この台風により函館港から出港した洞爺丸を含む5隻の青函連絡船が暴風と高波で遭難し、洞爺丸の乗員乗客1,139人が死亡しました。また、北海道岩内町では3,300戸が焼失する大火が発生しました。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が1,761人、負傷者が1,601人、住家の全壊が8,005棟、半壊が21,771棟、流失が391棟、床上浸水が17,569棟、床下浸水が85,964棟でした。

第6位 1958年 台風第22号(狩野川台風) 1,269人

1958年の台風第22号(狩野川台風)は、9月26日の21時過ぎに静岡県伊豆半島の南端をかすめ、27日0時頃に神奈川県三浦半島、1時頃に東京を通過し、早朝に三陸沖に進んで海岸沿いを北上、夜に青森県の東海上付近で温帯低気圧に変わりました。上陸時の中心気圧は960hPa〜965hPaで、最大風速は50m/sでした。

風による被害は少なかったものの、南海上にあった前線が活発化しながら北上したため、東海地方と関東地方では大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。特に、伊豆半島中部では狩野川が氾濫し、伊豆地方だけで1,000人を超える死者が出ました。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が1,269人、負傷者が1,138人、住家の全壊が1,289棟、半壊が2,175棟、流失が829棟、床上浸水が132,227棟、床下浸水が389,488棟でした。

死者・行方不明者数(平成以降)

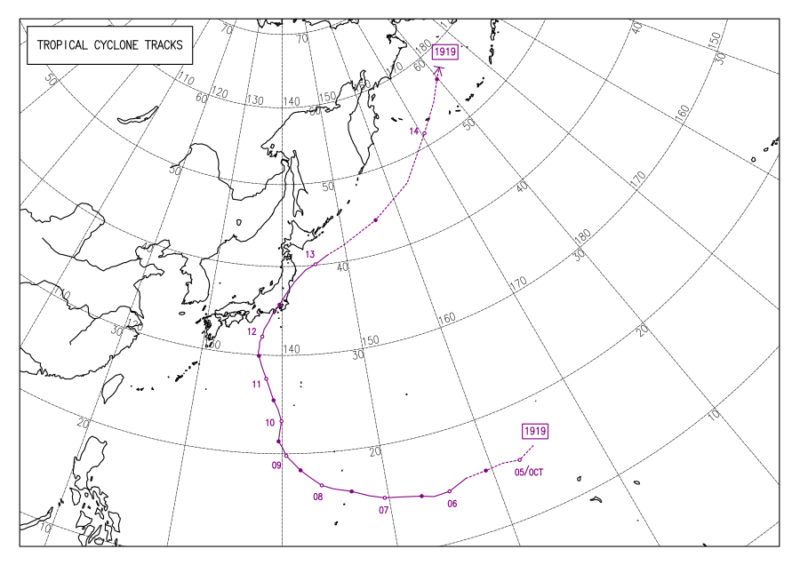

第1位 2019年 台風第19号(令和元年東日本台風) 110人

2019年の台風第19号(令和元年東日本台風)は、10月12日の19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸し、関東地方を通過し、13日12 時に日本の東で温帯低気圧に変わりました。この台風により静岡県、新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、10日〜13日までの総降水量は神奈川県箱根町で1,000mmを超え、東日本を中心に17地点で500mmを超えました。

この台風による主な被害は、死者が107人、行方不明者が3人、負傷者が375人、住家の全壊が3,203棟、半壊が27,154棟、一部破損が29,985棟、床上浸水が7,316棟、床下浸水が21,069棟でした。

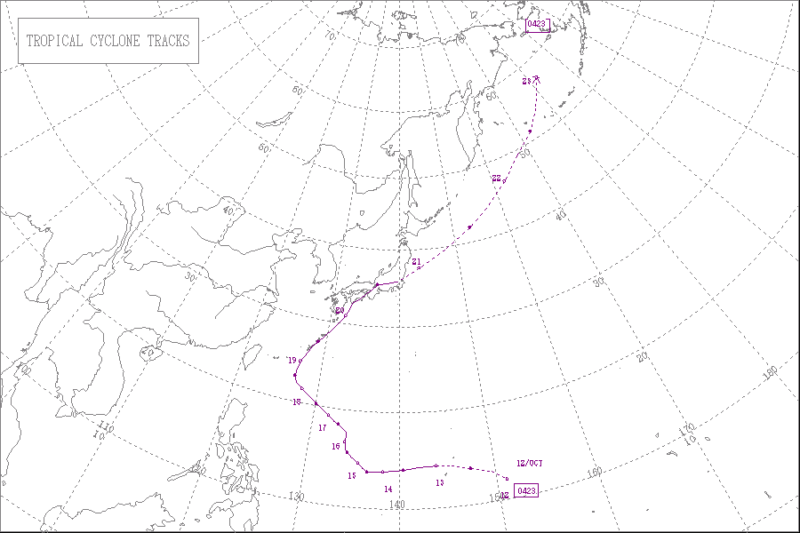

第2位 2004年 台風第23号 98人

2004年の台風第23号は、10月19日に沖縄本島から奄美諸島沿いに進み、20日13時頃に大型の強い勢力で高知県土佐清水市付近に上陸し、15時過ぎに高知県室戸市付近に再上陸し、18時前に大阪府南部に引き続き大型で強い勢力で再上陸して近畿地方、東海地方に進み、21日3時に関東地方で温帯低気圧になりました。

この台風により、兵庫県豊岡市や出石町を流れる円山川、出石川が氾濫し、また、京都府福知山市から舞鶴市を流れる由良川が氾濫して浸水害が発生しました。人的被害は兵庫県、京都府、香川県を中心に、全国で死者・行方不明者が100人近くに達する甚大な被害でした。

この台風による主な被害は、死者が95人、行方不明者が3人、負傷者が721人、住家の全壊が907棟、半壊が7,929棟、一部破損が12,514棟、床上浸水が13,341棟、床下浸水が41,006棟でした。

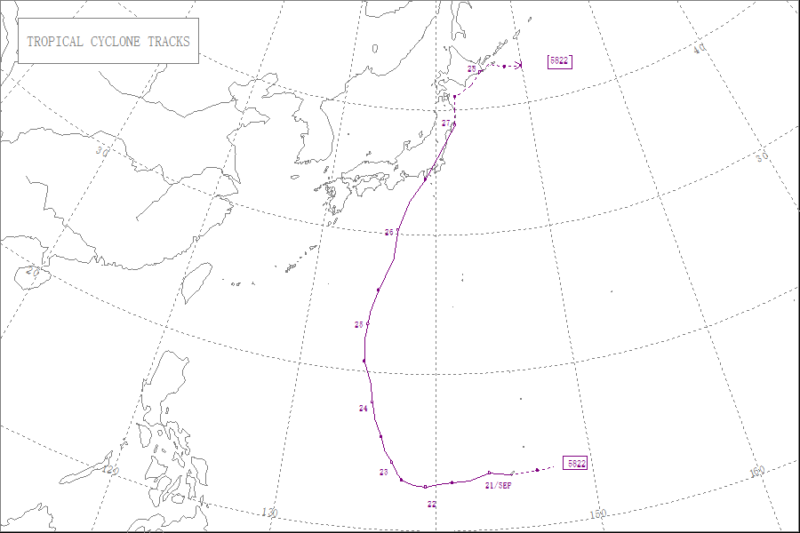

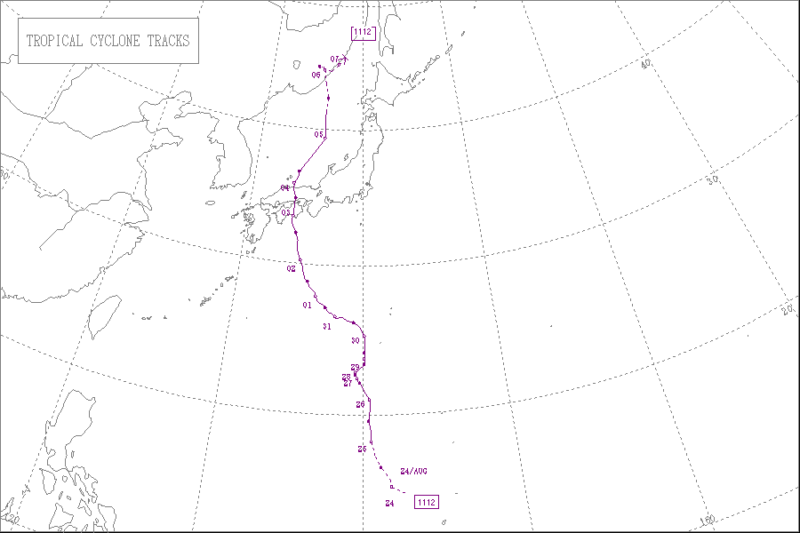

第2位 2011年 台風第12号 98人

2011年の台風第12号は、8月25日9時に発生し、発達しながらゆっくりとした速さで北上し、9月2日に四国地方に接近、3日10時頃に高知県東部に上陸し、18時過ぎに岡山県南部に再上陸し、4日未明に山陰沖に抜けました。

台風が大型で動きが遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけて山沿いを中心に広い範囲で記録的な大雨になりました。特に紀伊半島では8月30日から9月5日までの総降水量は多くの地点で1000mmを超え、奈良県上北山村上北山で1814.5mmになりました。この台風により土砂災害、浸水害、河川の氾濫が多数発生し、和歌山県や奈良県では豪雨に伴う山崩れにより天然ダムが生じました。

この台風による主な被害は、死者が82人、行方不明者が16人、負傷者が113人、住家の全壊が380棟、半壊が3,159棟、一部破損が466棟、床上浸水が5,499棟、床下浸水が16,592棟でした。

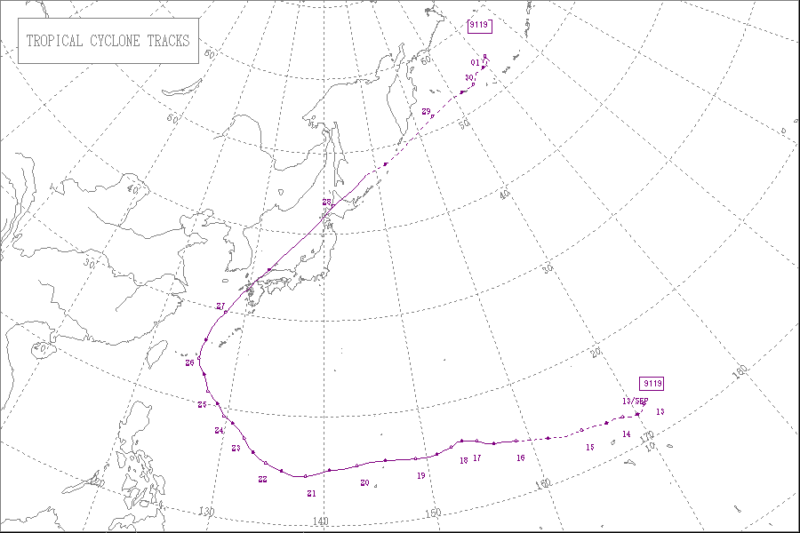

第4位 1991年 台風第19号 62人

1991年の台風第19号は、9月27日の16時過ぎに長崎県佐世保市の南に上陸し、その時の中心気圧は940hPa(歴代の第5位)でした。

27日に佐世保市に上陸後、佐賀県中央部、福岡市付近、北九州市付近、山口県北西部を通過し、日本海へと進み、28日8時前に北海道へ再上陸後、北海道を横断してオホーツク海に抜けました。台風は非常に強い勢力で上陸し、勢力をほぼ維持したまま速い速度で北上したため、全国で猛烈な風となり、 那覇で最大風速が29.1m/s(最大瞬間風速は50.1m/s)、長崎県野母崎町で最大風速が45m/s、長崎で最大風速が25.6m/s(最大瞬間風速は54.3m/s)、広島で最大風速が36.0m/s(最大瞬間風速は58.9m/s)、石川県輪島市で最大風速が31.3m/s(最大瞬間風速は57.3m/s)、青森で最大風速が29.0m/s(最大瞬間風速は53.9m/s)などでした。また、 沖縄県喜屋武岬で9.54mの有義波高が観測されました。

この台風による主な被害は、死者が62人、負傷者が1,499人、住家の全壊・流失が506棟、半壊・一部破損が169,941棟、床上浸水が5,344棟、床下浸水が17,621棟でした。

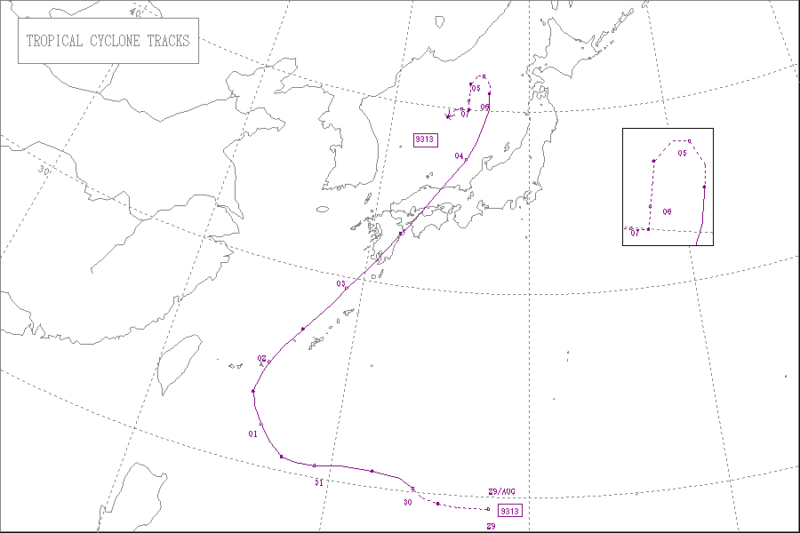

第5位 1993年 台風第13号 48人

1993年の台風第13号は、9月3日の16時頃に鹿児島県薩摩半島南部に上陸し、その時の中心気圧は930hPa(歴代の第3位)でした。

九州南部を通り、愛媛県八幡浜市付近に再上陸、広島県福山市付近に再々上陸し、中国地方を横断後、山陰沖に抜けました。九州を中心に大雨が降り、宮崎県日之影町で540mm、大分市で414mm、臼杵市で370mm、鹿児島県垂水市で324mmの日降水量を観測しました。また、鹿児島県枕崎で最大風速が29.2m/s(最大瞬間風速は55.6m/s)、種子島で最大風速が29.8m/s(最大瞬間風速は59.1m/s)、宮崎で最大風速が27.4m/s(最大瞬間風速は57.9m/s)でした。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が48人、負傷者が396人、住家の全壊が336棟、半壊が1448棟、床上浸水が3,770棟でした。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

四国災害アーカイブス

NHKアーカイブス

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

内閣府防災情報のページ

防災科研ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

![ニュートン超図解新書 最強に面白い 天気 [ 荒木健太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9418/9784315529418_1_3.jpg?_ex=128x128)

![絵でわかる台風のメカニズム (KS絵でわかるシリーズ) [ 宮本 佳明 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7299/9784065397299_1_2.jpg?_ex=128x128)

![図説 台風の事典 [ 横浜国立大学台風科学技術研究センター ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1403/9784254161403_1_5.jpg?_ex=128x128)

コメント