はじめに

台風は時には水不足を解消する恵みの雨をもたらすこともありますが、その規模や経路によっては大きな災害をもたらします。それは強風であったり、大雨であったりし、建物の倒壊や損傷、浸水被害、崖崩れ、河川の堤防の決壊、交通網の麻痺などさまざまです。

この記事では過去の台風の最大瞬間風速の記録についてまとめます。

最大瞬間風速

風の強さを示す用語として「風速」、「最大風速」、「瞬間風速」、「最大瞬間風速」があり、それぞれ下記のように定義されています。

- 風速:観測時刻までの10分間の(平均)風速(例えば、10時の風速は9:50〜10:00の平均値)

- 最大風速:平均風速の中の最大値

- 瞬間風速:0.25秒間隔で測定した風速値を3秒間(12回の測定)で平均した値

- 最大瞬間風速:瞬間風速の最大値

「瞬間風速」は「(平均)風速」の1.5倍〜3倍程度に達することがあります。

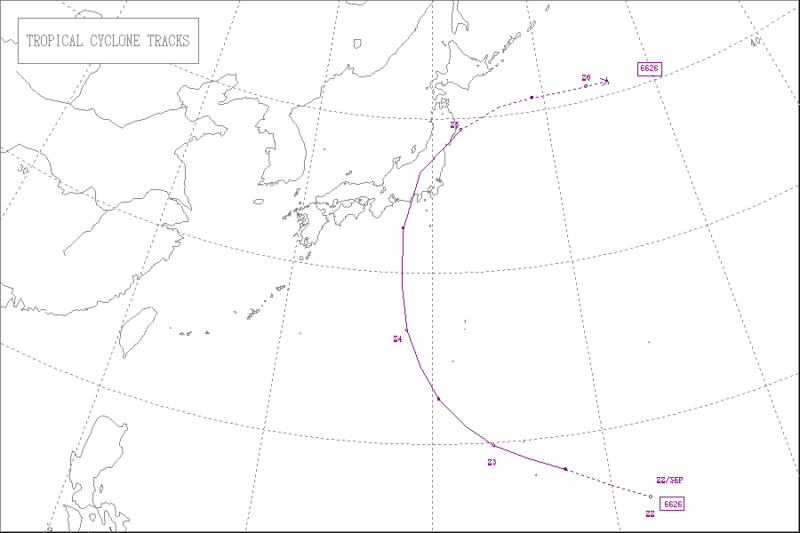

第1位 1966年 台風第26号 富士山

1966年の台風第26号は、9月21日にサイパン島の北東350kmで台風となり、24日夜半過ぎに静岡県御前崎の西方に上陸し、甲府市付近、会津若松市付近を通過し、25日9時に三陸沖に抜けて温帯低気圧になりました。御前崎では最大風速33.0m/s、最大瞬間風速50.5m/sを観測し、静岡県の北部から山梨県にかけての山間部と栃木県北部の山間部では、1時間に60~100mmの大雨となり、期間降水量も200~400mmの大雨となりました。

この台風の最大瞬間風速は富士山(静岡県)で91.0m/s(歴代第1位)でした。

この台風により関東地方を中心に大雨・強風による被害があり、死者・行方不明者が145人、負傷者が623人、住家の全壊が1,257棟、半壊が7,108棟、一部損壊が81,868棟、床上浸水が4,309棟、床下浸水が27,252棟などでした。

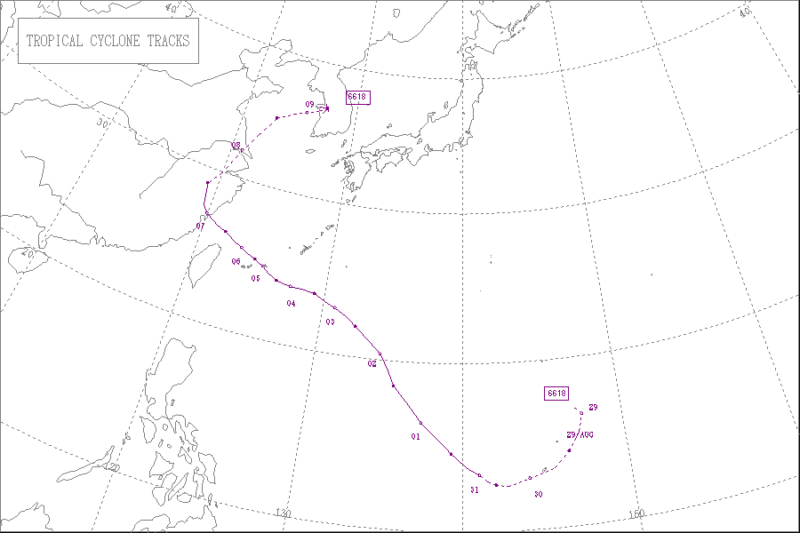

第2位 1966年 台風第18号(第2宮古島台風) 宮古島

1966年の台風第18号(第2宮古島台風)は、8月31日にグアム島の西海上で発生し、9月5日9時頃に宮古島に達し、この頃最も発達しました。その後も北西に進み、7日9時前に中国大陸に上陸し、21時には弱い熱帯低気圧に変わりました。

9月5日9時において中心気圧が918hPaの最低気圧となり、中心付近の最大風速は65m/s、25m/sの暴風半径は南側200km、北側250kmになりました。宮古島(沖縄県平良市)では最大風速が60.8m/s(歴代の第2位)、最大瞬間風速が85.3m/s(歴代の第2位)でした。

この台風による主な被害は、負傷者が41人、住家の全壊が2,848棟、半壊が4,917棟、床上浸水が10棟、床下浸水が20棟でした。

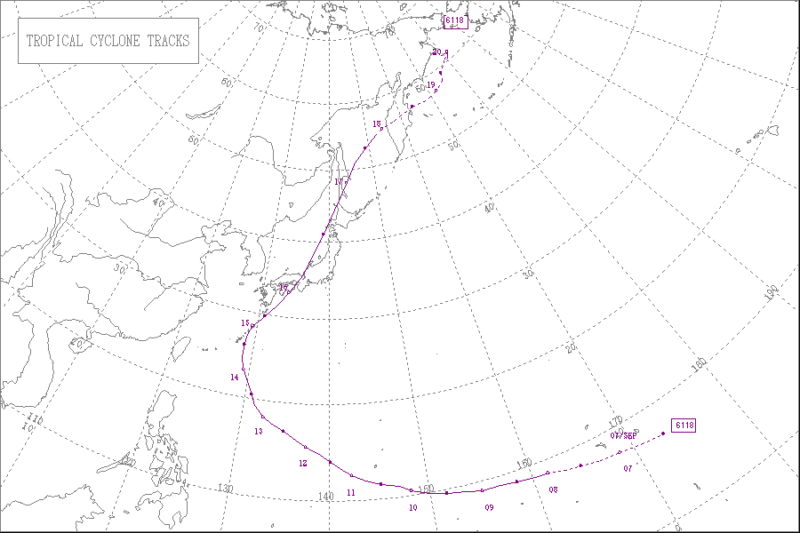

第3位 1961年 台風第18号(第2室戸台風) 室戸岬

1961年の台風第18号(第二室戸台風)は、9月16日の9時過ぎに高知県の室戸岬の西に上陸し、その時の中心気圧は925hPa(歴代の第1位)でした。上陸前の12日から13日にかけては中心気圧が900hPa未満と猛烈な強さの台風でした。

暴風による被害が大きく、室戸岬で最大風速が66.7m/s(最大瞬間風速は84.5m/s以上:歴代の第3位)を観測したほか、大阪で最大風速が33.3m/s(最大瞬間風速は50.6m/s)、和歌山で最大風速が35.0m/s(最大瞬間風速は56.7m/s)、新潟で最大風速が30.7m/s(最大瞬間風速は44.5m/s)でした。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が48人、負傷者が396人、住家の全壊が336棟、半壊が1,448棟、床上浸水が3,770棟などでした。

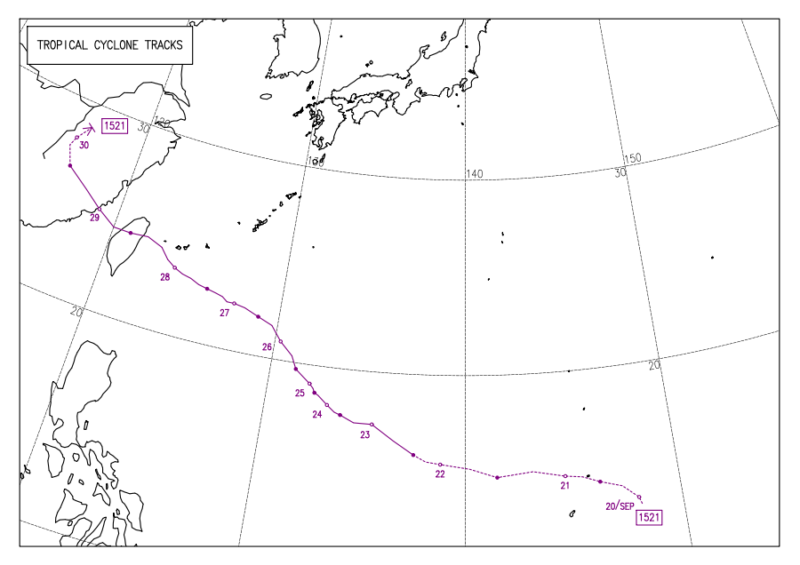

第4位 2015年 台風第21号 与那国島

2015年の台風第21号は、9月28日の日中に非常に強い勢力で石垣島地方、与那国島地方に接近し、与那国島地方に最も近づいた28日夕方には猛烈な勢力となりました。その後、台湾に上陸・通過し、台湾海峡を西北西に進み、29日に中国大陸に上陸しました。

与那国島では28日に最大風速が54.6m/s(歴代の第5位)を観測し、また、28日15時41分には最大瞬間風速81.1m/s(歴代の第4位)を観測しました。

この台風による主な被害は住家の全壊が10棟、半壊が27棟、一部破損が285棟などでした。

第5位 1970年 台風第9号 名瀬

1970年の台風第9号は、8月9日の15時に南大東島の南およそ350kmの海上で台風となり、徳之島付近を通って14日23時頃長崎市付近に上陸し、九州北部を通り、山口県萩市から日本海に抜けました。その後、16日の早朝に渡島半島をかすめ、北海道北部を通ってオホーツク海に入りました。

この台風の最大瞬間風速は名瀬(鹿児島県)で78.9m/s(歴代の第5位)でした。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が12人、負傷者が326人、住家の全壊が959棟、半壊が1,827棟、一部破損が13,721棟、床上浸水が697棟、床下浸水が11,209棟などでした。

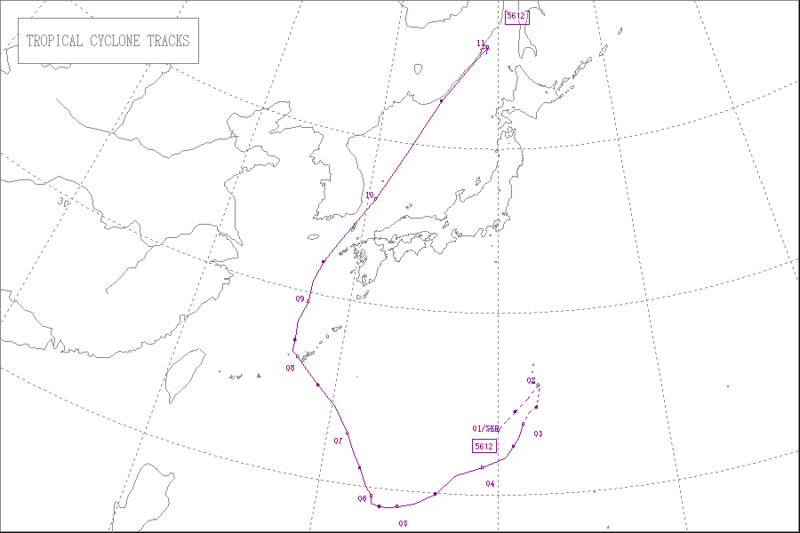

第6位 1956年 台風第12号 那覇

1956年の台風第12号は、9月8日の3時に沖縄南方を通り、9日夜から10日朝にかけて九州西方海上から対馬海峡を通過して日本海に入りました。その後、10日21時に沿海州に達し、11日9時に樺太南部の西方海上で消滅しました。

この台風の最大瞬間風速は那覇(沖縄県)で73.6m/sでした。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が41人、負傷者が252人、住家の全壊が5,318棟、半壊が8,118棟、流出が103棟、一部破損が16,750棟、床上浸水が2,862棟、床下浸水が8,627棟などでした。

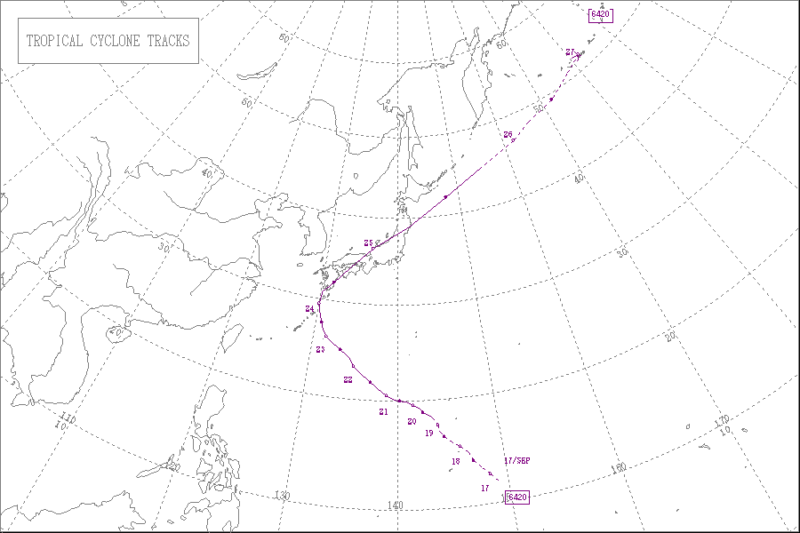

第7位 1964年 台風第20号 宇和島

1964年の台風第20号は、9月24日の17時頃に鹿児島県佐多岬付近に上陸し、その時の中心気圧は940hPa(歴代の第5位)でした。その後、宮崎市付近から日向灘に抜け、高知県宿毛市の北に再上陸し、瀬戸内海から若狭湾に抜け、さらに川内市の北方を通って三陸沖に抜けました。

24日に屋久島(鹿児島県)で最大風速50.2m/s(歴代の第7位)を観測し、25日に宇和島(愛媛県)で最大瞬間風速72.3m/s(歴代の第7位)を観測しました。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が56人、負傷者が530人、住家の全壊が3,184棟、半壊が7,175棟、流失が79棟、全焼が3棟、半焼が1棟、一部破損が60,828棟、床上浸水が9,388棟、床下浸水が35,363棟でした。

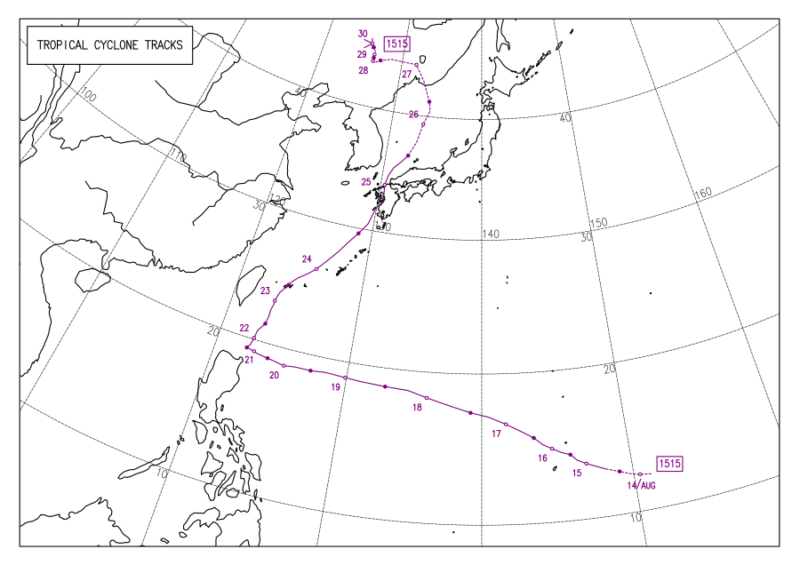

第8位 2015年 台風第15号 石垣島

2015年の台風第15号は、8月15日にマリアナ諸島近海で発生し、17日には中心気圧が935hPa、中心付近の最大風速が50m/sの非常に強い勢力となりました。24日には久米島の北北西約60kmまで接近し、25日に熊本県荒尾市付近に強い勢力で上陸した後、福岡県を通過して玄界灘を北に進み、日本海で温帯低気圧になりました。

23日に石垣島(沖縄県)で最大瞬間風速71.0m/s(歴代の第8位)を観測しました。

台風や南から流れ込む暖かく湿った空気の影響で、三重県で一日の雨量が500mmを超えるなど南西諸島や西日本、東海地方で大雨となり、被害が出ました。この台風による主な被害は、死者が1人、負傷者が147人、住家の全壊が12棟、半壊が138棟、流失が79棟、一部破損が3,555棟、床上浸水が53棟、床下浸水が344棟でした。

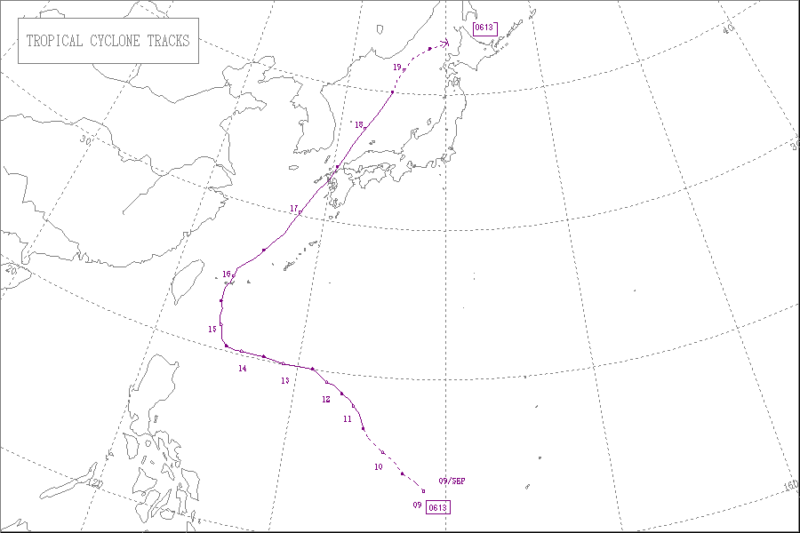

第9位 2006年 台風第13号 西表島

2006年の台風第13号は、9月10日にフィリピン東方沖で発生し、16日には中心気圧が925hPaになりました。17日に長崎県佐世保市付近に上陸した後、日本海に抜けました。20日に北海道石狩市付近に再上陸し、オホーツク海に抜けて温帯低気圧になりました。

16日に西表島(沖縄県)で最大瞬間風速69.9m/s(歴代の第9位)を観測しました。

宮崎県延岡市では竜巻が発生し、3人が死亡し、住宅多数が被害を受け、特急列車が脱線、横転する被害が発生しました。この台風による主な被害は、死者・行方不明者が10人、負傷者が448人、住家の全壊が159棟、半壊が514棟、一部破損が11,221棟、床上浸水が189棟、床下浸水が1,177棟でした。

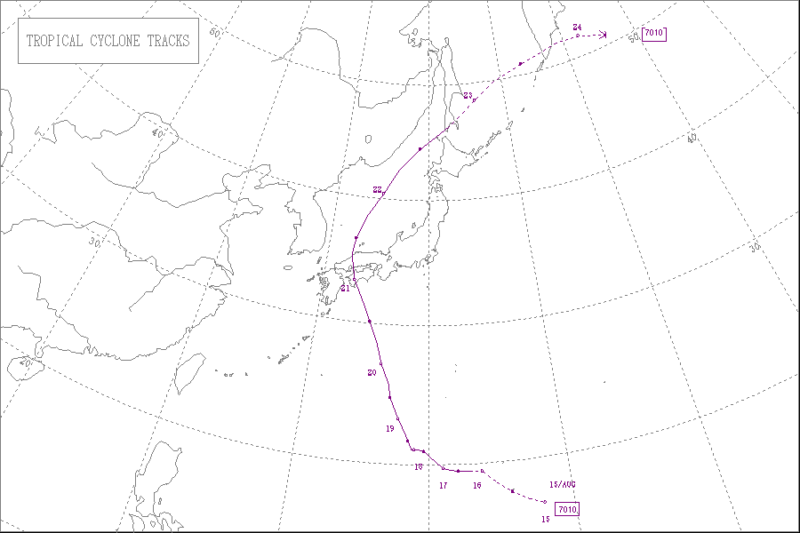

第10位 1970年 台風第10号 剣山

1970年の台風第10号は、8月15日にサイパン島の北東およそ300kmの海上に発生した熱帯低気圧が16日に台風となり、21日8時過ぎに高知県南西部に上陸し、10時過ぎに松山市付近から瀬戸内海に入り、12時頃に広島県呉市付近に上陸し、中国地方西部を通って15時頃松江市付近から日本海に抜けました。上陸直前の中心気圧は955hPa、中心付近の最大風速は50m/s、風速25m/s以上の暴風域は中心から200km以内でした。

21日に剣山(徳島県)で最大瞬間風速69.0m/s(歴代の第10位)を観測しました。

この台風による主な被害は、死者・行方不明者が27人、負傷者が556人、住家の全壊が1,074棟、半壊が4,212棟、流失が48棟、半焼が1棟、一部破損が43,317棟、床上浸水が29,233棟、床下浸水が30,728棟で、特に土佐湾沿岸では異常な高潮により、さらに満潮時と重なったため、高知市周辺一帯に大きな災害をもたらしました。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

気象庁ホームページ

内閣府防災情報のページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

コメント