はじめに

台風は時には水不足を解消する恵みの雨をもたらすこともありますが、その規模や経路によっては大きな災害をもたらします。それは強風であったり、大雨であったりし、建物の倒壊や損傷、浸水被害、崖崩れ、河川の堤防の決壊、交通網の麻痺などさまざまです。

この記事では過去の寿命が長かった台風の記録についてまとめます。

長寿台風

「台風の寿命」は「台風が最初に発生した日時」から「台風が最後に消滅した日時」の期間のことです。「台風の寿命」には一時期熱帯低気圧に変わるなどして台風ではない期間を含むこともあります。また、「台風が消滅した」とは、「熱帯低気圧に変わった」、「温帯低気圧に変わった、「北西太平洋及び南シナ海外に達した」のいずれかになります。長寿台風には進路が反転したりループしたりする迷走台風が多く含まれます。

なお、台風の寿命は1991年~2020年の30 年間の平均で5.2日でした。一方、最も短寿命だったのは1974年の台風第29号で3時間でした。

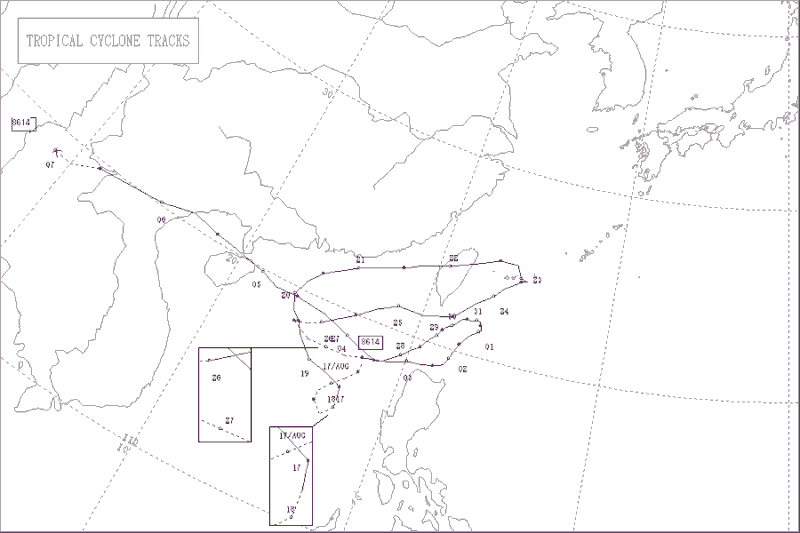

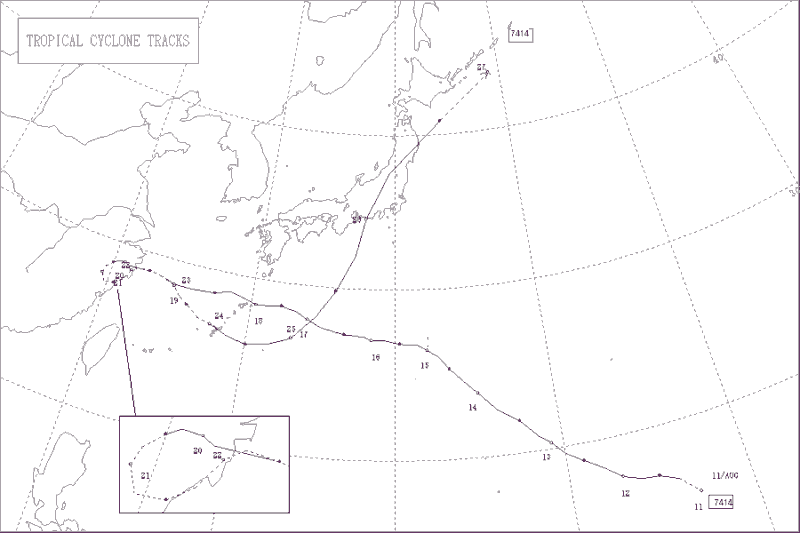

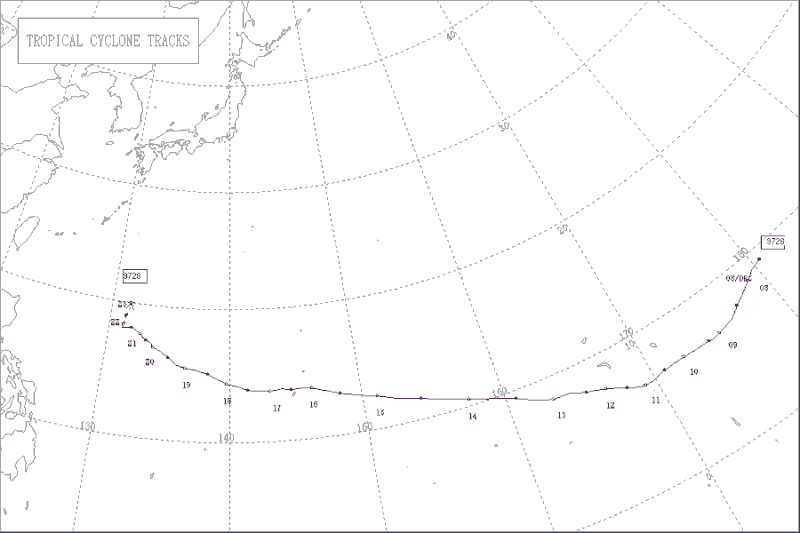

第1位 1986年 台風第14号 19.25日

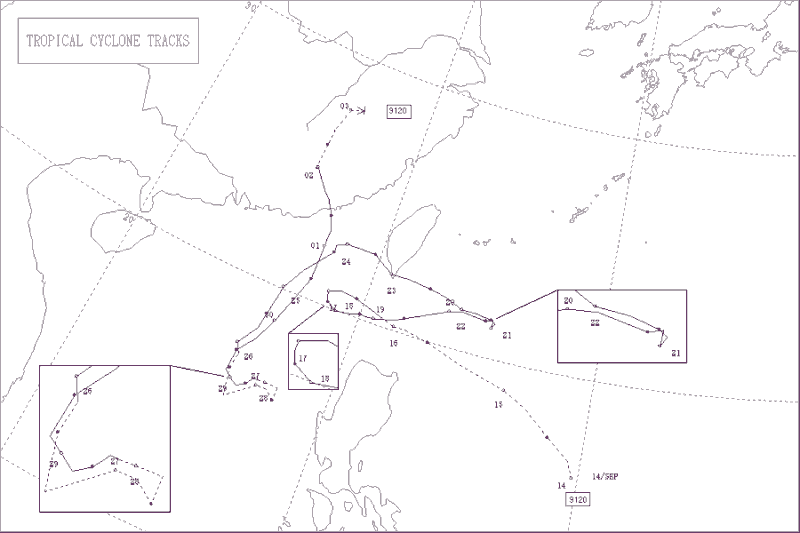

1986年の台風第14号は、8月16日15時に熱帯低気圧として発生し、8月18日15時に台風になりました。南シナ海の北部海域で停滞・迷走を繰り返し、フィリピン、香港、ベトナム、中国、台湾、日本などに接近・上陸しましたが、8月26日9時には勢力が弱まり熱帯低気圧になりました。しかし、勢力が強まったため8月27日21時に再度台風となり、9月6日21時に熱帯低気圧になりました。寿命は19.25日でした(途中で熱帯低気圧になった1.5日を含む)。

この台風の最低気圧は955hPaで、最大風速は40m/sでした。

台湾、香港、フィリピンなどで大きな被害となりましたが、日本での被害はありませんでした。

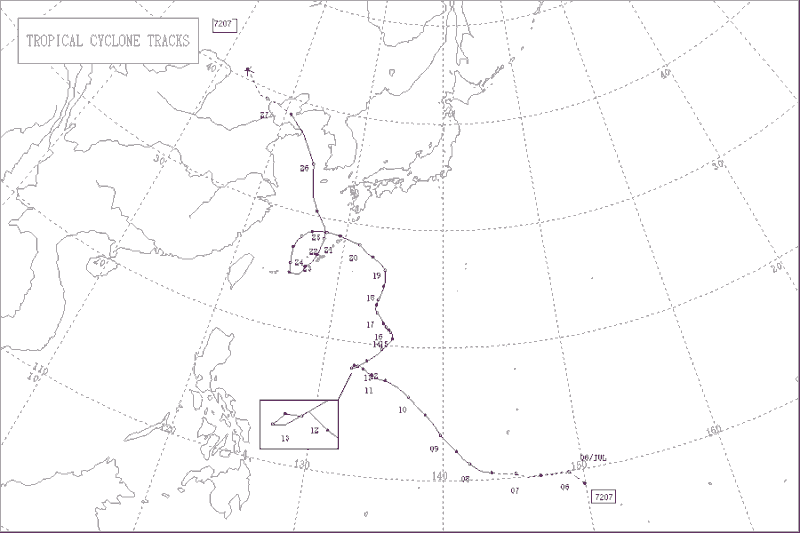

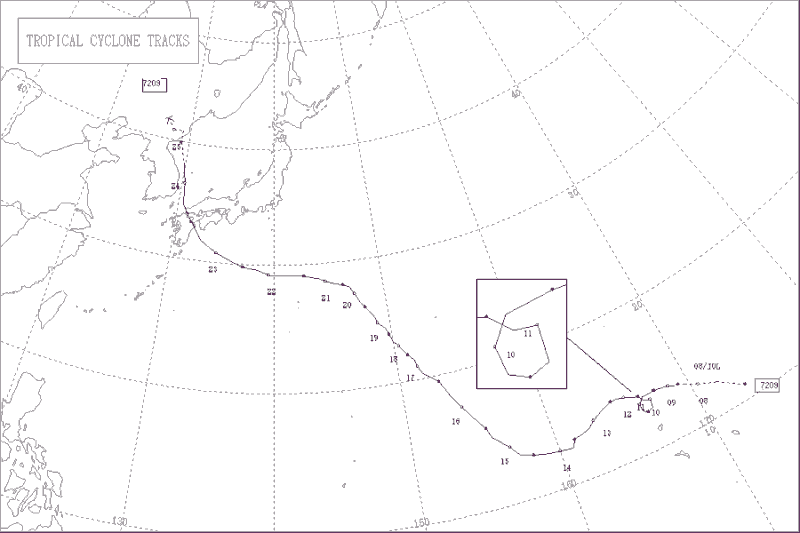

第2位 1972年 台風第7号 19.00日

1972年の台風第7号は、7月5日21時に熱帯低気圧として発生し、7月7日21時に台風になりました。その後、奄美大島の北部海上を通り、東シナ海に入って22日から23日にかけて沖縄の西部海上をゆっくりと南下し、23日夜に宮古島付近から太平洋側に出て再度北上し、25日9時頃に奄美大島の西方200kmの海上を通った後に進路を北西に変え、26日に済州島の西側から大陸方面に進み、7月26日21時に熱帯低気圧になりました。寿命は19.00日で、途中で熱帯低気圧にならなかった台風では1位タイの長寿命でした。

この台風の最低気圧は910hPaでした。

沖縄県、鹿児島県、宮崎県で被害が発生し、死者・行方不明者が4人、負傷者が7人、住家の全壊が11棟、半壊が21棟、流失が2棟、一部破損が6棟、床上浸水が99棟、床下浸水が222棟でした。

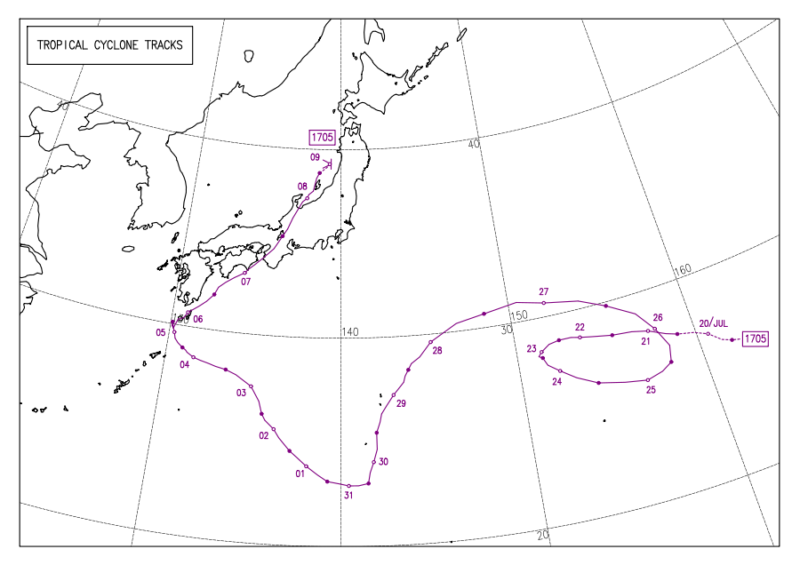

第2位 2017年 台風第5号 19.00日

2017年の台風第5号は、7月21日に南鳥島近海で発生後、日本の南海上を迷走し、西日本の南海上を北西に進みました。8月5日には奄美地方に接近し停滞しました。6日から7日にかけて九州南から四国南沖を東北東に進み、7日に和歌山県北部に上陸し、近畿と北陸を縦断して日本海に抜け、山形県沖で温帯低気圧に変わりました。寿命は19.00日で、途中で熱帯低気圧にならなかった台風では1位タイの長寿命でした。また、台風5号の後に発生した台風6号〜台風11号は台風5号よりも先に消滅しました。

日本の南海上を迷走したのは、太平洋高気圧から離れた場所で発生したため台風を移動させる風が弱かったことと、その後に発生した台風6号の影響と考えられています。

この台風の最低気圧は935hPaで、最大風速は50m/sでした。

日本での被害は死者・行方不明者が2人、負傷者が52人、住家の全壊が5棟、半壊が6棟、一部破損が248棟、床上浸水が47棟、床下浸水が346棟でした。特に、滋賀県長浜市では姉川が氾濫して住宅への浸水被害があり、愛知県豊橋市では台風の接近に伴い竜巻とみられる突風が発生してトラックの横転や3家屋に被害がありました。

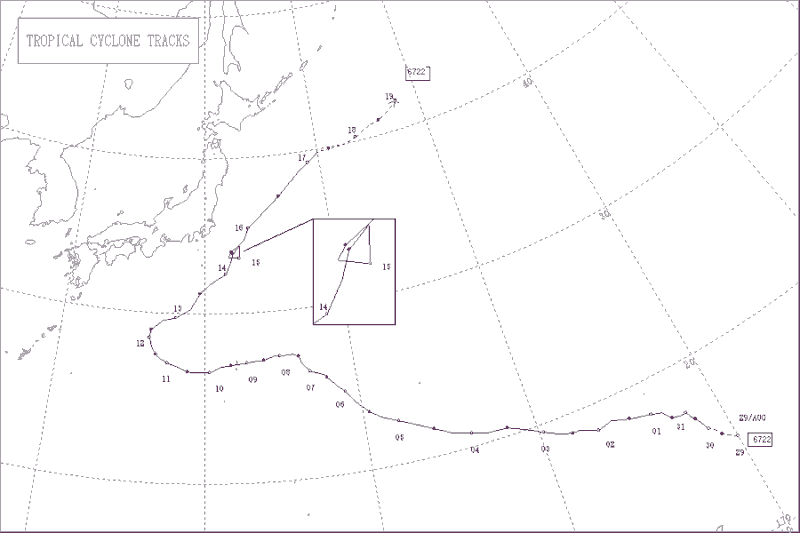

第4位 1967年 台風第22号 18.25日

1967年の台風第22号は、8月29日9時にウェーク島(ハワイとグアムの中間にあるアメリカ領のV字形環礁)の南東580kmで発生した熱帯低気圧が8月30日9時に台風となり、9月7日21時に父島の東およそ450kmの海上に、11日9時に父島の西方およそ400kmの海上に達した後、台風第24号と台風第25号と互いに干渉することにより複雑な動きをしました。15日3時には八丈島の東方で進路を南に変えて右回りの小さなループを描いた後に再び北東へ進み、17日15時にウルップ島(千島列島)の南およそ600kmの海上で温帯低気圧になりました。寿命は18.25日でした。

この台風の最低気圧は920hPaで、中心付近の最大風速は70m/sでした。

日本での被害は死者・行方不明者が1人、住家の全壊が4棟、半壊が8棟、一部破損が37棟、床上浸水が20棟、床下浸水が1,262棟でした。

第5位 1991年 台風第20号 15.75日

1991年の台風第20号は、9月14日9時にフィリピン東方で熱帯低気圧として発生し、16日15時に台風になりました。台湾とフィリピン間を西へ進んだ後に反転して東に進み、再度反転して西に進み23日に台湾南部をかすめ、24日に南シナ海で南西に進路を変えました。26日15時にフィリピンの西の海上で勢力が衰えて熱帯低気圧になりましたが、28日12時に再度台風になり、29日に進路を北東に変え、10月1日に中国大陸に上陸し、2日9時に熱帯低気圧になりました。寿命は15.75日でした(途中で熱帯低気圧になった2.125日を含む)。

この台風の最低気圧は950hPaで、中心付近の最大風速は40m/sでした。

日本での被害はありませんでした。

第6位 1972年 台風第9号 15.50日

1972年の台風第9号は、7月9日3時に発生し、20日15時頃に父島の東方海上に達しました。そして、日本の南方海上を西北西に進み、23日20時頃に宮崎県と大分県との県境付近に上陸し、21時頃に大分市付近を、夜半頃に下関市付近を通って日本海へ抜けて日本海を北上し、24日15時に熱帯低気圧になりました。寿命は15.50日でした。

この台風の最低気圧は940hPaでした。

この台風による被害は、死者・行方不明者が7人、負傷者が7人、住家の全壊が16棟、半壊が19棟、流失が4棟、一部破損が17棟、床上浸水が326棟、床下浸水が3,276棟で、特に高知県と愛媛県に大きな被害がありました。

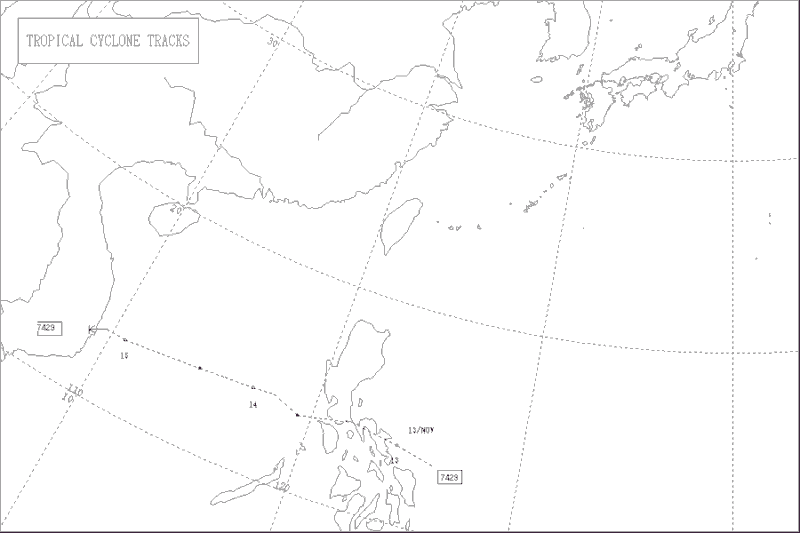

第7位 1974年 台風第14号 15.25日

1974年の台風第14号は、8月11日15時に発生し、18日の朝に奄美大島の北を通り、20日に中国大陸に上陸して熱帯低気圧になりました。そして、22日夜にループを描いて再び東シナ海に入り、24日9時に再度台風となり、沖縄本島を通って26日10時に浜名湖付近に上陸し、三陸北部から太平洋に抜け、北海道の東海上を進み、26日21時に温帯低気圧となりました。寿命は15.25日でした(途中で熱帯低気圧になった3.5日を含む)。

この台風の最低気圧は965hPaでした。

この台風による被害は、死者が1人、負傷者が7人、住家の全壊が4棟、一部破損が33棟、床上浸水が108棟、床下浸水が1,314棟でした。

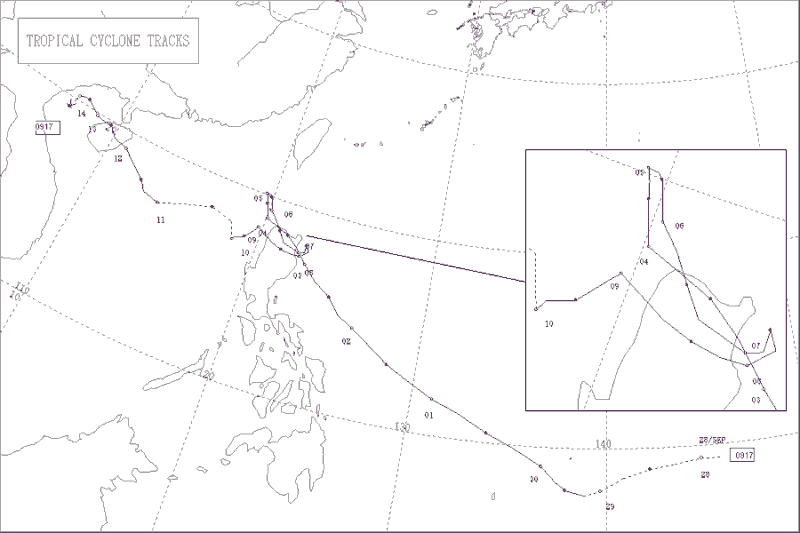

第8位 2009年 台風第17号 14.75日

2009年の台風第17号は、9月29日15時に発生し、10月3日から9日にかけてフィリピン北部付近で迷走・停滞し、10日に南シナ海上で熱帯低気圧になりました。11日に再度台風となり北西に進路を変え、海南島を通り、熱帯低気圧になりました。寿命は14.75日でした(途中で熱帯低気圧になった1.0日を含む)。

この台風の最低気圧は930hPaで、最大風速は50m/sでした。

この台風による日本での被害はありません。

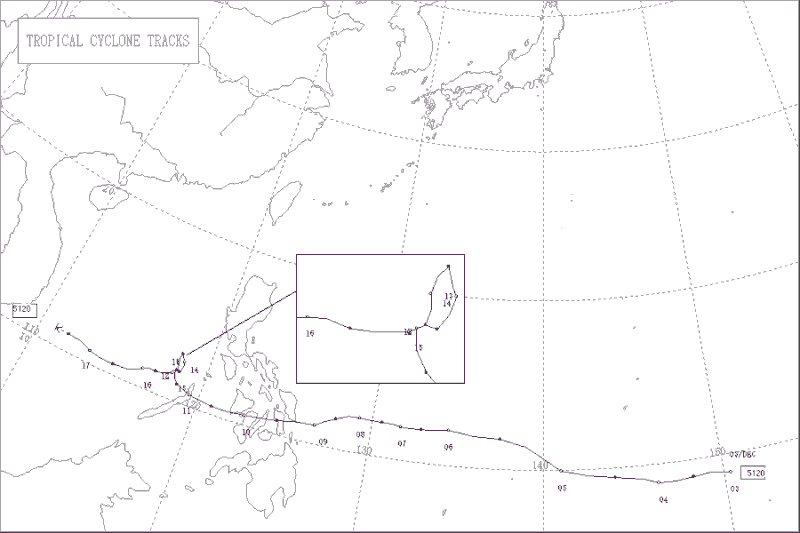

第9位 1951年 台風第20号 14.50日

1951年の台風第20号は、12月3日9時に台風として発生し、太平洋を西進後、フィリピンを横断し、フィリピンの西方海上でループを描いた後にさらに西進し、12月17日21時に熱帯低気圧になりました。寿命は14.50日でした。

この台風の最低気圧は950hPaでした。

この台風による日本での被害はありません。

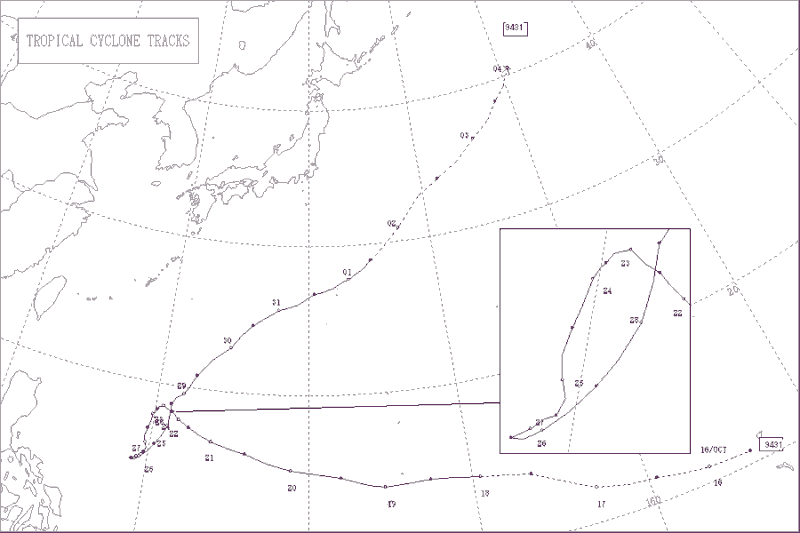

第9位 1994年 台風第31号 14.50日

1994年の台風第31号は、10月16日に熱帯低気圧として発生し、18日9時に台風になりました。太平洋を西進後、フィリピンの東方海上で停滞・ループを描いた後に北東に進路を変え、11月1日21時に温帯低気圧になりました。寿命は14.50日でした。

この台風の最低気圧は950hPaで、最大風速は40m/sでした。

この台風による日本での被害はありません。

第9位 1997年 台風第28号 14.50日

1997年の台風第28号は、12月7日に熱帯低気圧として発生し、8日3時に台風になりました。太平洋をゆっくりと西進し、22日15時に熱帯低気圧になりました。寿命は14.50日でした。

この台風の最低気圧は920hPaで、最大風速は50m/sでした。

この台風による日本での被害はありません。

まとめ

この記事をまとめます。

この記事は下記を参考にして作成しました。

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

防災科研ホームページ

ウェザーニュース

ウェザーニュース

ウェザーニュース

ウェザーニュース

コメント